超高精度力传感技术:基于光镊的超分辨光子力显微镜

2025-08-25 16:45:14 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

这项研究工作开发了一种新型光子力显微镜。该显微镜采用被捕获的纳米尺度镧系元素掺杂晶体进行操作,能够实现约为110 aN的最小检测力,以及低至1.8 fN√Hz的力灵敏度。这为物理科学中的力传感技术开辟了新的前景。

在物理科学与生物科学的诸多研究中,微小力的测量处于核心地位。通过测量微小力,可以对基础物理学进行严格的检验。在生物学中,“力(forces)”扮演着令人着迷的角色,对其精确测定是新兴“力学生物学(Mechano-biology)”领域发展的关键,一系列物理科学方法正在推动这一领域的发展。光镊便是典型代表,它是由聚焦光束将动量转移至介观粒子所产生的力而形成的。这种强大的方法获得了2018年诺贝尔物理学奖,光镊使单分子生物物理学的研究成为可能,例如DNA的弹性参数测定和活细胞内的微流变学分析。

光镊在微米尺度上充当胡克弹簧的作用,通过精确测量被捕获粒子的位置并进行适当的标定,可以将其转化为精密的力传感器。通常,光镊捕获直径约为1微米的惰性介电二氧化硅粒子作为探针。然而,由于其尺寸“相对”较大,本身存在显著的流体动力学阻力,因此在空间与时间分辨率上受到限制,难以揭示诸如分子马达跨步运动等快速动力学过程。捕获亚微米级的二氧化硅或其它介电粒子通常需要极高的光功率,而这又会产生严重的阻碍:这是因为成功约束所需的梯度力依赖于粒子的极化率,而极化率又随粒子体积缩放,当粒子从微米级缩小到纳米级时,极化率急剧减小,导致难以实现稳定捕获。

然而,令人振奋的新机遇正在出现:通过对探针粒子材料本身进行改性,从而实现对亚微米粒子的捕获。这一思路正处于前沿突破的核心,并已由Shan等研究人员在Nature Photonics期刊上报道,为高精度力传感技术带来了令人期待的进展。

光镊是探测生物世界中各种力的工具包的重要组成部分。力传感器需要能够在生理溶液中以高空间分辨率工作。然而,生物系统中力的尺度究竟有多大?我们又能采用哪些方法来进行测量?细胞收缩力驱动组织发育与稳态维持过程中所需的弯曲、拉伸、排列与重定位,其典型力的量级为nN(纳牛顿)。单细胞迁移过程中的牵引力则在pN(皮牛顿)级别。基于悬臂梁的力学显微镜可以分辨纳牛顿到皮牛顿级别的力,但其三维 (3D) 空间映射能力有限。

E. Dalaka等研究人员最近在Light: Science and Applications期刊上展示了一种新方法:利用可变形的微型激光器(以染料掺杂的微液滴形式),实现了果蝇幼虫体内深层(可达300微米)的纳牛顿至皮牛顿力的空间映射。在皮牛顿尺度以下,我们进入单分子生物物理学领域,探索诸如单个DNA分子的张力以及与驱动蛋白相关的力等研究。光镊可以应用于这一尺度,能够实现精细的力测量,灵敏度可达百飞牛顿(fN)量级,并且已揭示了单分子物理中的诸多微妙而重要的问题——成功量化了生物与化学领域中一些最小可测的力。

然而,我们如何才能利用光镊测量更小的力呢?X. Shan等研究人员展示的突破性进展是将光子学与材料科学及先进的粒子追踪技术相结合。他们报道了在水溶液中测量最小值约为110 aN(阿托牛顿)的力。这将光镊的测量能力扩展到传统的飞牛顿范围之外。那么,是什么原因使得光学镊子在此前始终未能突破这一极限呢?问题在于,当探测低于飞牛顿的力时,高捕获所需的光功率会引发加热效应,导致生物样品受损。当降低捕获功率以避免这种情况时,会遇到低到无法检测到的散射信号,从而增加定位误差,限制可以分辨的最小可测力。

为了克服这些问题,研究人员开发了一种基于光镊的超分辨光子力显微镜(SRPFM)。这一进展的核心是使用尺寸在20至60 nm之间的镧系元素掺杂纳米粒子 (Ln-NP)。Ln-NP最近才被应用于光镊,具有很高的捕获强度,比同等直径的传统二氧化硅粒子高出近两个数量级。与常用的金纳米粒子相比,Ln-NP的光学捕获强度提高了30倍。这种高捕获强度归因于共振效应,它增强了这种纳米晶体的介电常数和极化率。

Ln-NP的高捕获强度在该超分辨光子力显微镜中得到利用,允许以略高于10 mW的低光功率进行捕获。重要的是,这使得样品的加热温度仅为0.7℃,从而大幅降低了热损伤的风险。这一点相较于使用金纳米粒子尤为显著:尽管金粒子具有较高的极化率,但其会因激光吸收而产生显著加热效应。至于二氧化硅或其它介电亚微米粒子,则需要极高的光功率才能维持稳定捕获,如前所述这源于光学梯度力的缩放规律。对于金纳米粒子和介电纳米粒子而言,加热效应都会对生物样品造成严重的损伤。

要将光镊用作力传感器,需要精确测量粒子的位置。为了实现纳米粒子位置的超分辨率定位,Ln-NP的另一个优势显而易见:其明亮的荧光发光特性。在生物成像方面,Ln-NP凭借其荧光能力实现了活细胞内的实时粒子追踪,从而避免了高光照强度,最大限度地减少了生物样品的光漂白和光损伤。这一点至关重要,因为低光捕获能力也会导致Ln-NP荧光强度降低,使得标准成像方法不适用于精确的3D粒子定位。因此,Shan等研究人体借鉴了3D单分子定位显微镜的概念,通过相机记录Ln-NP的荧光图像,并利用质心拟合确定粒子的横向位置,但轴向位置仍然存在不确定性。

为了解决这一问题,研究人员在成像光路中引入了一个柱面透镜,使成像点扩散函数(PSF)产生光学像散,从而有效地将粒子的轴向位置信息编码进其成像椭圆率之中。为了进一步改善轴向定位,研究人员利用深度神经网络(DNN)来确定Ln-NP的轴向位置。这些方法共同实现了轴向低于30 nm、横向低于5 nm的均方根定位误差,远低于Ln-NP荧光的衍射极限,也满足实现亚飞牛顿力灵敏度所需的分辨要求。

对于所有光镊而言,能够分辨的最小可测量力从根本上受限于施加于探针粒子上的背景波动力,通常称为热极限(thermal limit)。对于生物样品而言,这一限制通常来源于悬浮探针粒子的水溶液热环境所施加的热力。研究人员利用超分辨率定位技术追踪Ln-NP,其定位精度仅受粒子布朗运动的限制,从而能够在热极限下实现1.8 fN√Hz的超高精度力测量。

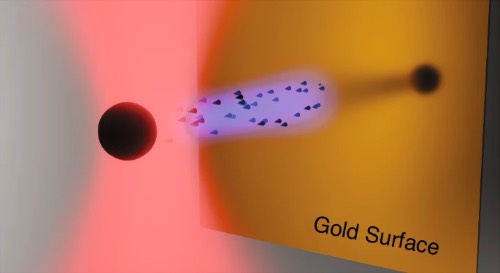

研究人员通过两种测量方法展示了这种基于光镊的超分辨光子力显微镜(SRPFM)的性能。首先,研究人员测量了单个Ln-NP在带电板作用下所受的微弱静电力,范围在 108–781 aN之间。其次,研究人员测量了Ln-NP与金表面之间的相互作用力,测得的力为80 fN,并将其归因于散射诱导的光学束缚力,如下图所示。如此微小的力测量演示为利用Ln-NP进行生物力的空间映射奠定了基础,这一研究趋势不仅限于光镊领域。

在光镊(红色聚焦激光)中捕获的Ln-NP(球体)形成 SRPFM,Ln-NP受到来自金表面的排斥性散射诱导的光学束缚力(蓝色)

SRPFM克服了超高精度力传感领域的重大障碍,实现了远低于飞牛顿分辨率的力测量。这为研究分子马达、蛋白质构象变化、细胞模式化、微流变学和粘附力开辟了激动人心的可能性。更广泛地说,光镊正在摆脱简单的介电二氧化硅粒子,转向下一代精密测量。最近的研究工作已利用上转换荧光纳米粒子进行温度传感,利用锗纳米球对驱动蛋白马达的运动进行超高分辨率测量,以及利用旋转球霰石微球测量活细胞内的微流变学。光镊内探针粒子的多样化,结合创新的粒子追踪方法,实现了一系列新的测量可能性。材料上的革新正在推动光镊在力传感领域迈向新的高度。

上一篇:用于力测量和人体运动监测的摩擦电-电磁混合触觉传感器

下一篇:新型纤维基柔性压力传感器,助力实现高精度触觉传感功能