可编程开放式微流控平台:热场与异质结构的竞争与协同

2025-10-27 09:00:44 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

液体-表面相互作用是自然界和工业环境中普遍存在的现象。仿生学、微/纳米制造以及智能材料的进步,推动了液体操控表面设计三大主要策略的发展,包括物理纹理化、化学调控以及外部场干预(例如磁场、电场、光场、热场以及声场驱动)。这些方法加深了人们对相关领域的基础理解,提升了各类应用中对液体的操控能力。近期的研究着重于整合这些策略,以构建多功能流体系统,例如磁化微柱阵列、光驱动可变形管以及热调控结构化表面等。这些集成化的液体操控系统,在下一代微流控技术、能量转换和热管理领域具有巨大潜力。

热致液体表面张力变化以及可切换润湿性材料,体现了热场在液体操控中的早期应用价值。对于聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)等经典热响应材料,其热调控基于低临界溶解温度(LCST)形成的两种切换状态。这种简单的方法能够实现快速的润湿性切换,无需精确的温度控制即可方便地进行液体操控。然而,这种二元响应本质上限制了功能的多样性,需要通过策略性的开发来推进热调控液体操控平台的发展。

近期的研究已将热场与表面结构相结合,以丰富液体操控手段。尽管取得了巨大进展,但人们对热场与结构特征之间的耦合机制仍缺乏全面的理解。此外,在功能表面上完成复杂的液体操控需要局部可控的热场。因此,这些挑战需要一种可编程的热调控微流控平台,并具备稳健的机制,以实现多功能的液体操控。

据麦姆斯咨询介绍,香港大学的研究人员开发了一种可编程开放式微流控平台,该平台基于PNIPAM接枝的异质结构表面,具备全局和局部热调控功能。此平台利用结构诱导的不对称界面力,通过全局/局部温度介导的润湿性控制来实现液体的选择性定向传输。相关研究成果已经以“Competition and Synergy in Programmable Open Microfluidics: Thermal Fields vs Structural Heterogeneities”为题发表于Nano Letters期刊,并被选为封面文章。

研究人员阐明了结构效应与局部热场之间存在的一种既竞争又协同的机制:热梯度主导液体行为,可按需逆转液体传输方向,同时通过与结构效应相互作用来增强传输性能。基于这些洞察,研究人员利用局部加热单元展示了液体的时空操控,例如生成各种液体图案以及精心设计的级联化学反应,为可编程热调控微流控技术建立了新范式。

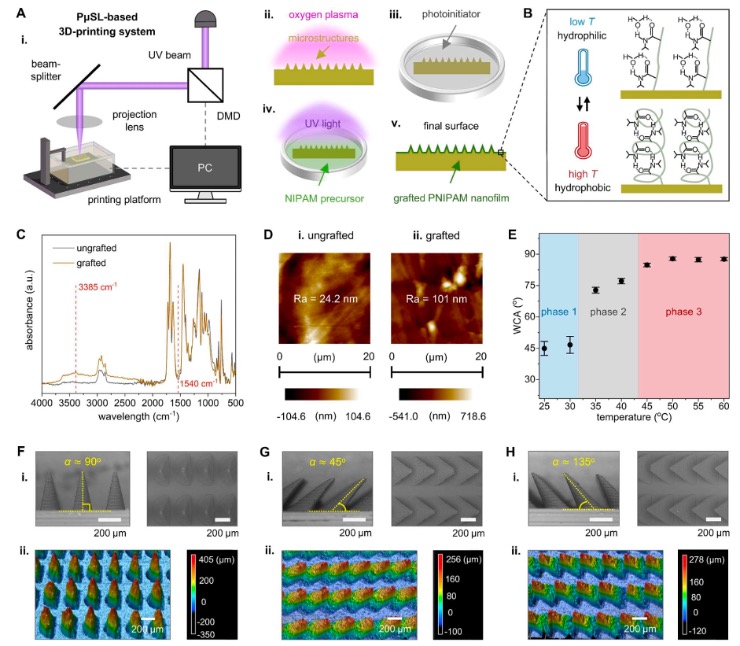

PNIPAM接枝的异质结构表面的制备与表征。该结构化表面通过3D打印构建,随后进行氧等离子处理、光引发剂涂覆和UV诱导接枝,成功制备出温敏表面。

在结构化表面的设计中,研究人员提出了一种曲率棘轮模型,该模型具有两个特征:一个半径(R)为200 μm的基底半圆,以及一个长度(L)为500 μm的倾斜结构,其倾斜角定义为𝜶(0°< 𝜶 <180°)。尽管类似的3D不对称表面已展现出丰富的定向液体操控能力,但它们依赖于改变液体的表面张力。相比之下,研究人员证明即使在液体表面张力相同的情况下,热调控润湿性也能控制液体的行为。

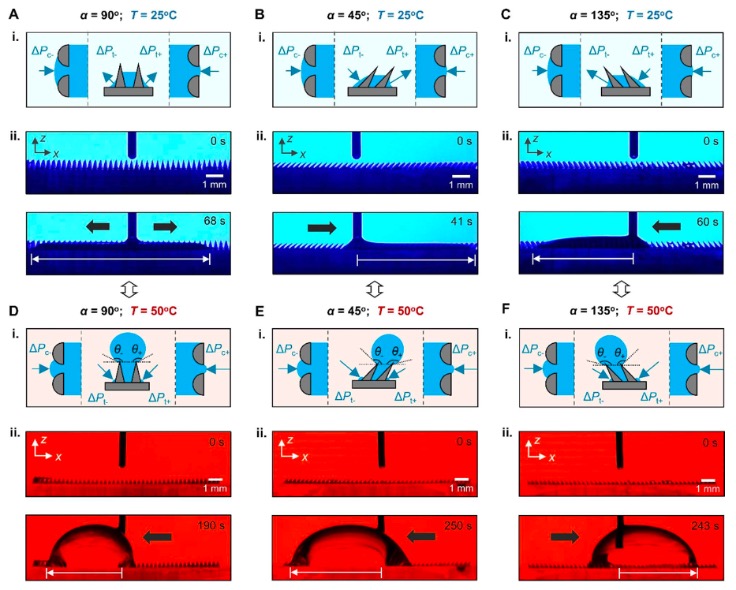

结构化表面上的热调控定向液体动力学。低温下,倾斜结构(𝜶≠90°)通过非对称的Laplace压力差实现定向输运;而在高温下,疏水表面则通过异质尖端结构逆转液体的运动方向。

在没有倾斜结构的情况下,疏水性会放大曲率效应,将双向铺展转变为单向流动;在引入倾斜结构后,亲水状态有利于沿倾斜方向的Laplace压力驱动传输,而疏水状态则通过异质尖端结构逆转液体传输方向。这些结果展示了全局热刺激与结构特征之间的耦合如何选择性地调控液体行为,为液体操控提供了一种自适应平台。

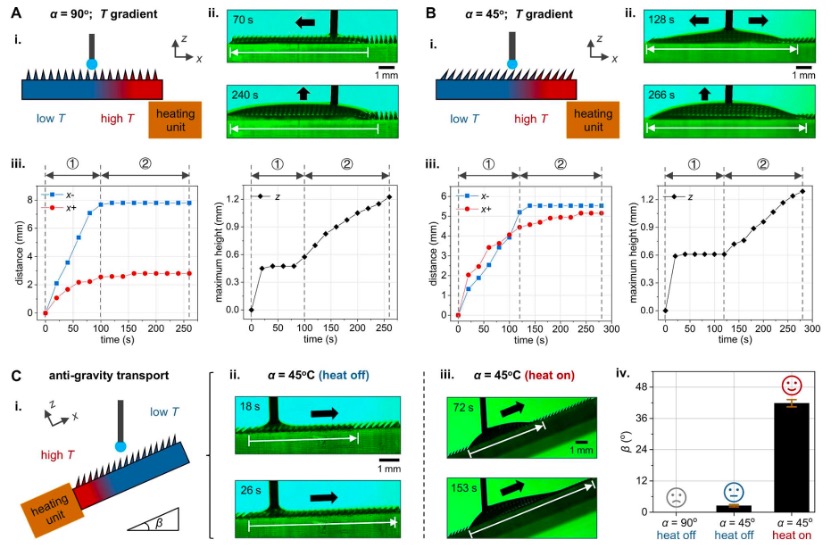

除了全局热调控外,局部热梯度已被证明能有效操控液体。这种方法依靠热梯度引起的润湿性差异来实现液体的定向控制。然而,研究人员的研究结果揭示了结构效应与热场之间存在复杂的相互作用。研究人员展示了这种内在的竞争与协同作用能够催生创新的液体操控策略,从而优化并增强对液体的控制。

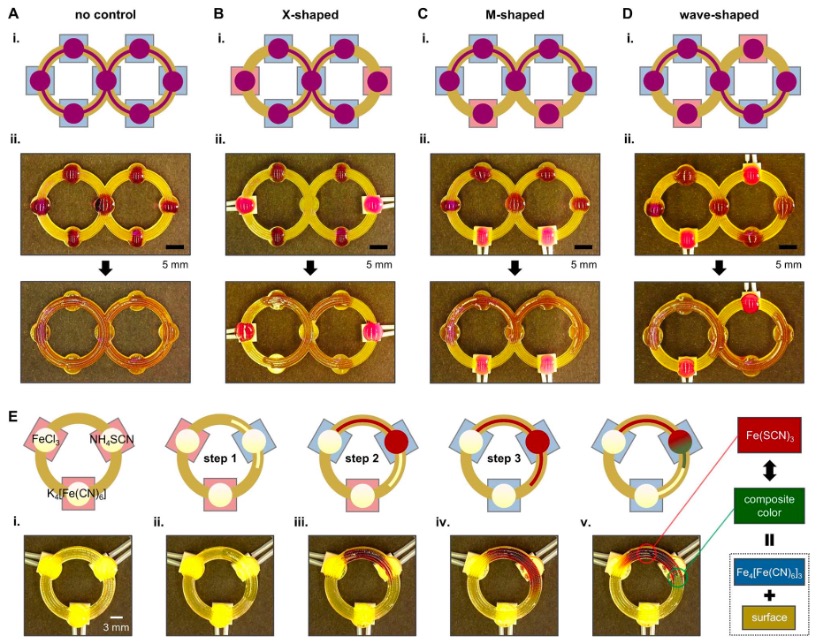

总体而言,热梯度被设定为提供空间可调的液体屏障,从而能够对由结构异质性预先确定的液体扩散路径进行编程。这种热梯度从传统的定向控制组件向可编程屏障的范式转变,为通过结构-热场耦合操控液体开辟了新途径。按照这一逻辑延伸,研究人员利用表面下方局部控制的加热单元(5 x 5 mm²),能够实现可编程的液体操控。这些电控微型加热器能提供精确的局部激活和动态热切换,从而通过时空调节的热场支持液体操控。

结构效应与热梯度之间的竞争与协同机制

从另一个角度来看,热梯度与结构效应的结合可能会增强液体的定向控制。在此,研究人员研究了一个典型的液体逆势传输案例,即液体运动与重力方向相反的情况,以展示结构效应与热场之间的协同作用机制。局部热梯度可以覆盖结构对液体引导的作用,从而抑制液体的运动(竞争作用)。而在逆重力输运实验中,热梯度与结构效应的协同作用显著提升了临界爬升角。此时,Marangoni力与润湿梯度力共同克服重力,实现了高性能的抗重力输运能力(协同作用)。

局部控制可编程开放式微流控平台的功能演示

通过对加热单元进行编程,研究人员在双环表面上展示了不同的液体图案。实验结果表明,对加热单元的时空控制可以增强液体的可编程性。热场作为主要的编程机制,而表面结构仅定义被动路径,这与研究人员之前的研究结果一致,即热梯度在决定液体行为方面主导结构效应。

总结而言,该研究提出了一种可编程微流控平台,包含PNIPAM接枝的结构化表面以及可全局/局部控制的热场。研究人员揭示了结构效应与热场之间的竞争和协同机制,这种机制能够实现可编程的液体图案,以及化学反应的时空控制,为按需进行生化分析和合成提供了一种策略。

不过,当前的平台仍存在一定的局限性:(1)PNIPAM的热响应性在水溶液中已被证明,但对于有机溶剂可能不适用,因为它们可能会破坏水合-脱水转变;(2)开放式表面设计便于灵活操作,但易受蒸发和污染的影响,这可以通过优化操作温度范围以及整合半封闭/全封闭微通道来解决。

未来的进一步研究可能整合光热纳米材料以增强液体操控,或者扩展到多功能热微反应器,从而推动融合智能材料、能量转换和生物分析的微流控技术的跨越式发展。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c02353

延伸阅读:

相关热词搜索:微流控

上一篇:柔性可穿戴3D微流控平台,动态追踪汗液生物标志物

下一篇:最后一页