介电泳辅助微流控器件,实现高精度、周期性单细胞捕获和释放

2025-10-18 11:38:12 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

单细胞分析在理解细胞特异性方面发挥着关键作用。该技术能够研究单个细胞内及细胞间的生物分子,在细胞生物学、疾病机制研究、早期诊断和个性化医疗等领域具有广泛的应用潜力。然而,单细胞(5~200 μm)极小的尺寸需要精确控制才能进行有效的单细胞分析。因此,单细胞操控技术已成为推动单细胞分析进步的关键因素。微流控技术凭借高通量、高精度、微用量和微型化等特点,已成为单细胞操控的强大工具。

基于微流控的单细胞操控原理涉及耦合流场、电场、磁场和声场来调控细胞运动、捕获和释放等行为。其中,利用流体粘滞性和惯性方法虽然具有简单性和高通量,但在精度、灵活性和三维控制方面存在局限。粘弹性力相关研究的进步,以及磁场、声场和电场的整合应用,提升了微流控单细胞操控的精度和通量。其中,基于介电泳的方法最为成熟,能够实现精确、自动化且生物相容性的单细胞操控。微静电和远程通信处理技术的进步,也有效解决了基于电场的单细胞操控的局限性,包括操作复杂性和对细胞活力的影响等。

微流控芯片中的介电泳辅助单细胞操控已成为最佳解决方案,涵盖排列、分选、机械刺激、移动和捕获释放等技术。其中,微流控芯片中的单细胞聚焦技术是高通量单细胞分析和筛选的关键技术。介电泳辅助单细胞聚焦技术不仅能高效操控微米级细胞样品,还能操控亚微米级细菌颗粒。此外,这种聚焦技术在细胞操控精度和实时性方面具有显著优势。通过电极结构和电场参数的设计,可在微流控芯片中实现精确的细胞捕获和释放。为了实现更灵活的单细胞捕获,可以通过设计各种结构的电极生成虚拟捕获微陷阱,从而实现高效的单细胞捕获。捕获电极微陷阱阵列能够捕获并选择性地释放细胞。电极微陷阱捕获技术在控制微流控中连续流动单细胞的释放方面存在困难。现有基于介电泳的单细胞操控技术难以实现单细胞的固定频率捕获和释放。

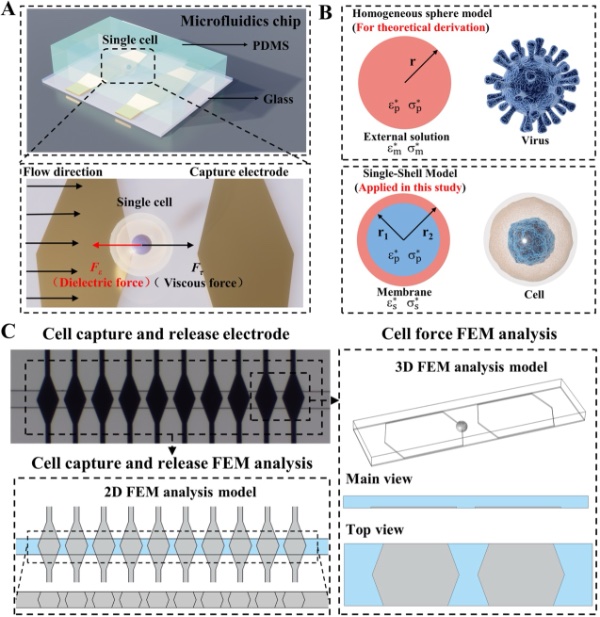

据麦姆斯咨询报道,在此背景下,哈尔滨工业大学(深圳)的研究人员提出了一种介电泳辅助单细胞操控微流控芯片,用于实现单细胞聚焦和固定频率单细胞捕获与释放。该研究首先通过理论分析和有限元分析(FEM)来确定细胞和介质的介电参数,以及电场和流场的耦合参数,为实验参数设计提供了坚实的理论支持。随后采用实验方法最终确定电场和流场参数,实现了固定频率单细胞捕获与释放。

上述研究成果已经以“Dielectrophoresis-assisted microfluidic device for high-precision and periodic single-cell capture and release”为题,发表于近期的Journal of Nanobiotechnology期刊。

在电场和流场耦合作用下,微流控芯片中的细胞以固定频率被捕获和释放

微流控芯片的结构设计与有限元分析模型一致,包含两个主要部分:一条直通式微流控通道以及捕获电极。微流控芯片的高度为10 μm,宽度为50 μm。

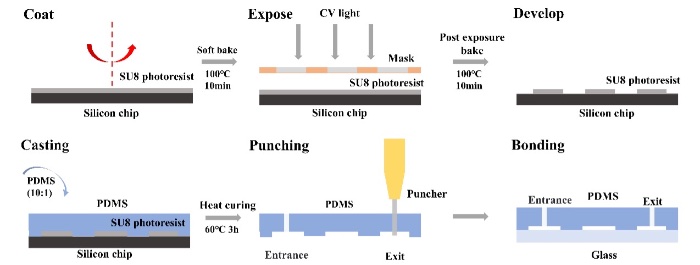

微流控芯片制造工艺

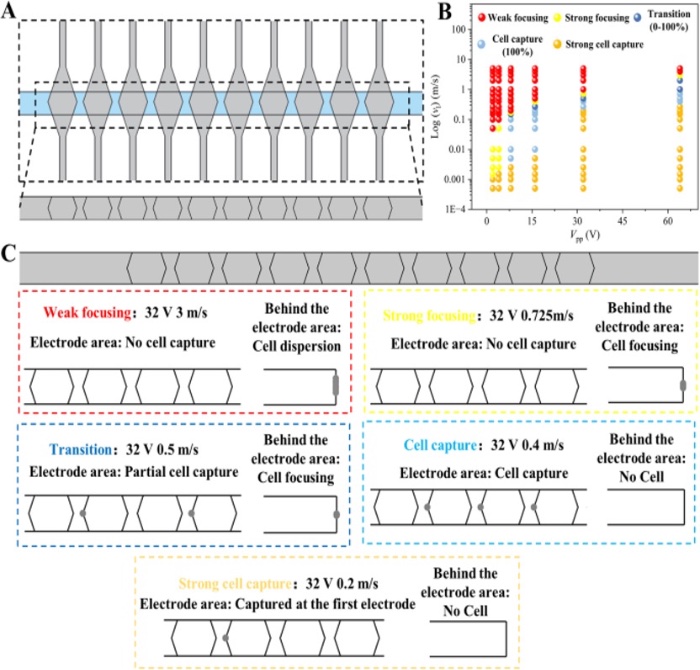

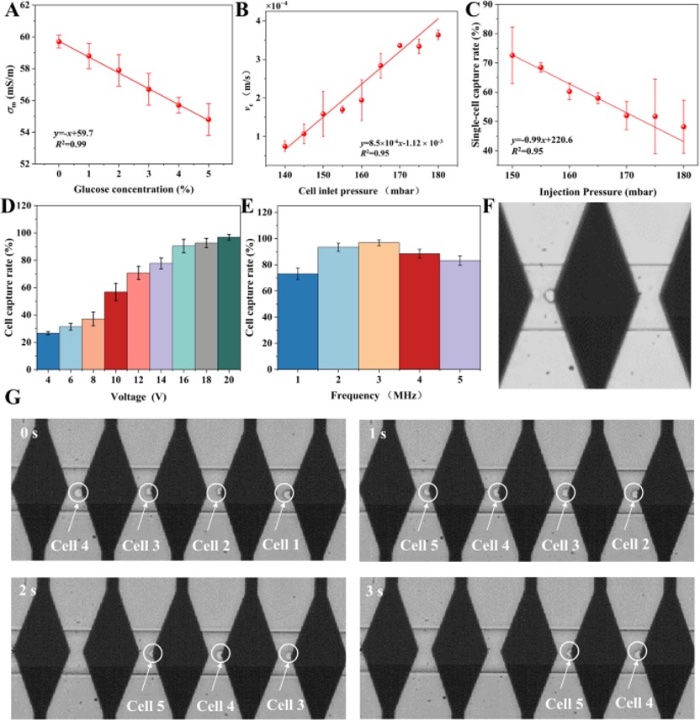

所开发的介电泳辅助微流控芯片,能够以固定频率实现高精度的单细胞捕获与释放。该研究建立了一个耦合电场和流场的理论力模型,可以为系统设计和参数优化提供指导。有限元分析验证了理论预测,并阐明了电场和流场分布对细胞运动的影响。研究人员确定了关键参数,包括施加电压(Vₚₚ)和流速,用于调节聚焦和捕获,从而实现五个操控阶段之间的可控转换。通过协调设计电场波形、流速和释放频率,成功实现了1 Hz固定频率捕获与释放,并通过优化缓冲液电导率和入口压力进行了实验验证。该器件实现了高效且可重复的单细胞捕获,捕获效率超过97%,同时还能实现高稳定性的周期性捕获与释放。

细胞捕获与释放有限元分析

尽管该介电泳辅助微流控芯片表现出良好的性能,但其运行效率与通用性仍有提升空间。未来工作将聚焦于几个关键方向以增强器件功能。首先,处理前细胞悬液的均匀性是影响捕获效率的关键因素。采用适当介质防止细胞沉降,以及引入迪恩流和二次流在细胞进入芯片前进行预对齐,有望提升器件性能。其次,将致力于优化电极几何形状和电场参数,以进一步提高捕获和释放效率。第三,将探索器件与不同类型细胞的兼容性。通过定制电场条件,有望实现对混合细胞群体的选择性、精确操控。

通过实验验证细胞的固定频率捕获和释放

总体而言,这项研究成果构建了一种多功能可控单细胞操控平台,在单细胞分析、早期疾病诊断、个性化医疗以及基于液滴的细胞封装等方面具有显著的应用潜力。未来的研究将集中于将此平台与高通量液滴系统相结合,以实现可扩展的单细胞处理并拓宽其适用范围。

论文链接:https://doi.org/10.1186/s12951-025-03637-y

延伸阅读:

相关热词搜索:微流控