第76期“见微知著”培训课程:红外探测与成像技术

2025-11-20 22:08:51 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

主办单位:麦姆斯咨询

协办单位:上海传感信息科技有限公司

一、课程简介

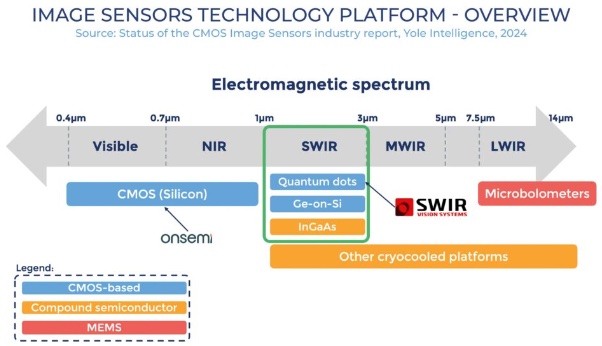

红外探测与成像是指利用目标物体在红外波段的辐射、反射或透射等特性,通过红外探测器获取目标物体的红外信号,并经过光学系统、电子电路及算法处理,将人眼不可见的红外信号转换为可用电信号乃至可视化图像信息,从而实现感测、识别、跟踪、测温等功能的综合性技术体系。在探测器敏感材料方面,近红外(NIR)波段:以硅(Si)为主;短波红外(SWIR)波段:铟镓砷(InGaAs)、Ge-on-Si、量子点、II类超晶格(T2SL)、碲镉汞(HgCdTe)等;中波红外(MWIR)波段:以锑化铟(InSb)为代表的锑化物、碲镉汞、量子阱等;长波红外(LWIR)波段:根据工作原理分为热敏感型和光子敏感型两大类,热敏感型包括氧化钒(VOx)、非晶硅(α-Si)等,光子敏感型包括碲镉汞、II类超晶格、量子阱等。

面向电磁频谱的成像传感器技术平台(来源:Yole)

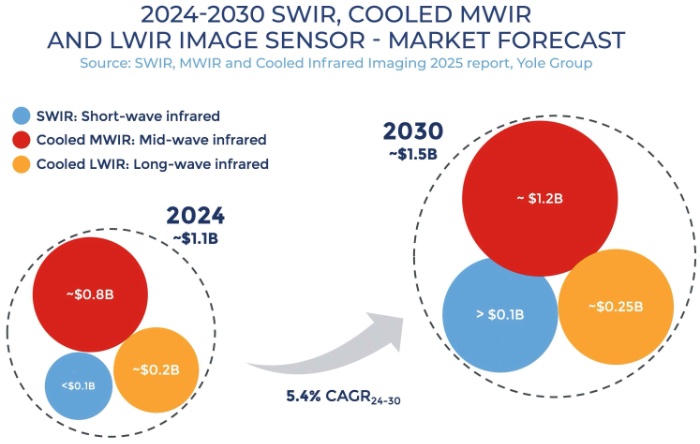

在短波红外成像传感器方面,市场增长主要得益于短波红外相机在远程监控系统、半导体和电池检测领域的日益普及;InGaAs技术路线成熟但昂贵,百万像素高性能、高密度InGaAs大面阵焦平面阵列实现了产业化及商业应用;量子点和Ge-on-Si两种低成本技术路线正快速进入产业化发展之路,并且量子点技术似乎是最有可能集成于消费电子设备和汽车。在制冷型中波红外、制冷型长波红外成像传感器方面,市场主要聚焦军事国防领域,当前正受益于各国政府的大力投资——这缘于地缘政治的不稳定,持续不断的军事冲突导致无人机的广泛应用,从而对防空系统提出了新的需求,包括红外探测和拦截方法。根据Yole发布的市场报告显示,短波红外、制冷型中波红外、制冷型长波红外成像传感器市场将从2024年的11亿美元增长到2030年的15亿美元,复合年增长率(CAGR)为5.4%。

2024-2030年短波红外、制冷型中波红外、制冷型长波红外成像传感器市场(来源:Yole)

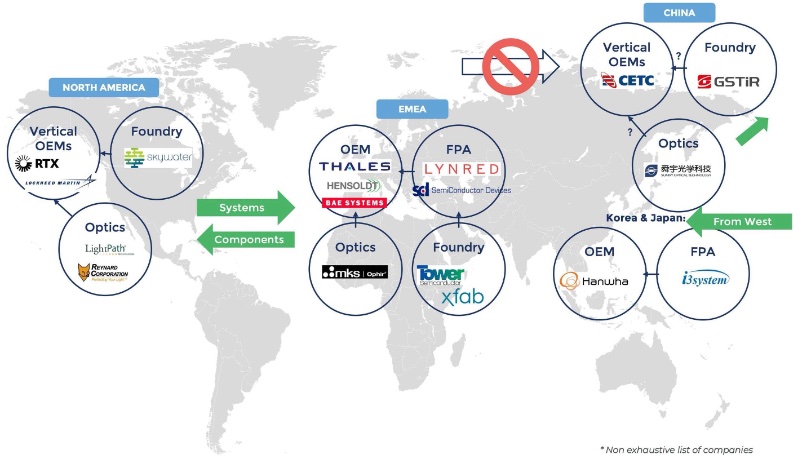

短波红外、制冷型中波红外、制冷型长波红外成像产业生态系统示例(来源:Yole)

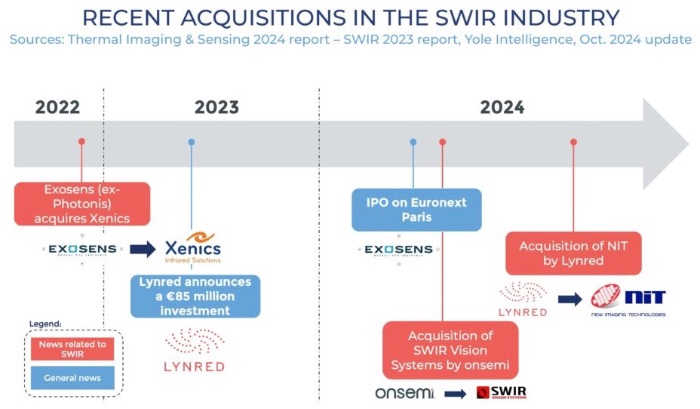

2022年至2024年期间,红外探测与成像领域发生了大量收购事件,预计未来还会持续进行。这一趋势导致军事国防工业内部垂直整合程度更高,有时候也会形成新的市场竞争格局,例如Lynred收购总部位于法国巴黎的短波红外成像传感器厂商New Imaging Technologies(技术路线是InGaAs);Exosens收购总部位于比利时的先进红外成像传感器Xenics(技术路线是InGaAs);安森美(onsemi)收购总部位于美国北卡罗来纳州的短波红外成像传感器厂商SWIR Vision Systems(技术路线是胶体量子点)。上述收购使得三家大厂(Lynred、Exosens、安森美)在短波红外领域展开新的竞争。而索尼(Sony)凭借其领先的InGaAs成像传感器已经成为短波红外市场的领导者,并在工业应用领域稳步地提升市场份额。

短波红外成像传感器领域的近期收购事件(来源:Yole)

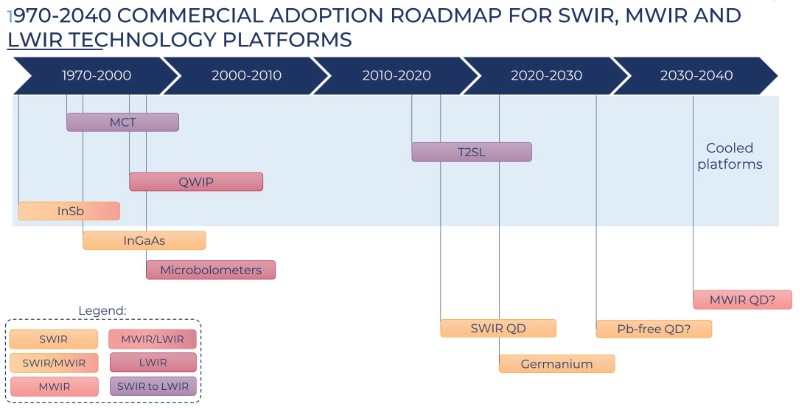

量子点技术能否成为短波红外和中波红外成像的关键发展路线?自从索尼(Sony)于2024年在IEEE国际电子器件会议(IEDM)上展示无铅砷化铟(InAs)量子点红外成像传感器原型以来,量子点技术一直备受产业界关注,希望开发无铅量子点解决方案以更好地满足消费电子市场的需求。索尼表示:“在硅晶圆上旋涂胶体InAs量子点并进行标准的半导体工艺之后,制造出的传感器具有优异的红外灵敏度和成像能力。该制造方案有助于量产低成本的无铅量子点红外成像传感器。”当前,硫化铅(PbS)量子点技术已经在短波红外成像领域实现产业化及商业应用。根据Yole报告预测,在短波红外成像领域,无铅量子点技术有望于2030年之前进入商用阶段;而在中波红外成像领域,量子点技术则要到2035年左右才可能实现商用落地。近些年,我国在量子点红外成像传感器领域出现了以中芯热成、英睿红外为代表的多家创新型创业公司。

短波红外、中波红外、长波红外探测与成像技术平台的商用路线(来源:Yole)

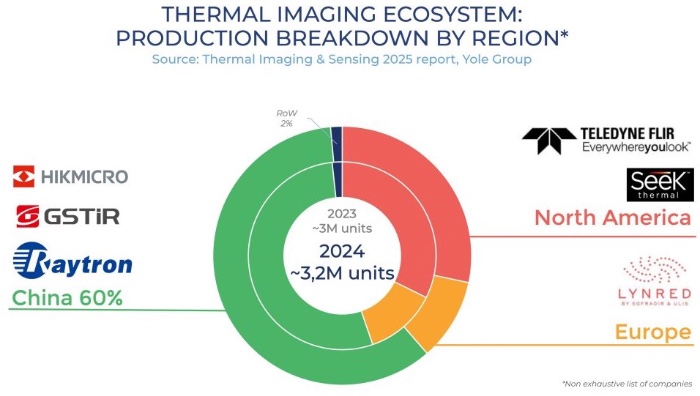

在非制冷红外热探测器方面,全球热释电探测器和热电堆探测器市场保持稳定,工业终端市场继续占据主导地位。美国和欧洲厂商瞄准中高端应用市场,而中国厂商则主要在低端市场中内卷。目前,多家厂商正等待下一波增长浪潮,这可能由汽车、消费终端市场引发。在非制冷红外热成像传感器方面,全球微测辐射热计(Microbolometer)市场持续增长,但是区域差异显著。出货量的增长主要来自中国,工业领域的热成像和监控摄像头需求持续旺盛,越来越多的高端汽车配备了红外夜视功能。而在西方国家,工业市场已趋于饱和,无人机和自动驾驶汽车等新兴领域蕴藏着更多发展机遇。根据Yole报告的调研数据显示,中国非制冷红外热成像传感器出货量占据全球市场的60%份额。

非制冷红外热成像传感器主要厂商及所在地区的市场份额(来源:Yole)

由于红外探测技术不仅可用于二维成像和三维成像,还可揭示物质的属性和状态,例如成分、形状、表面纹理、温度等,因此研制合适的红外探测器将红外信号接收并可视化显得尤为重要,而敏感材料是实现高效光电转换的基础。随着科学技术的不断进步,红外探测器朝着高分辨、高动态范围、高帧率、三维成像、宽光谱等方向发展,同时利用人工微纳结构和红外探测器的片上集成技术,实现强度、相位、偏振、光谱等多维信息融合感知,还可以通过3D堆叠技术实现片上感存算一体化。如今,红外探测器已经成为一个国家的战略性技术,在国家安全、军用装备、国民经济中发挥着关键作用。

在本次培训课程中,麦姆斯咨询邀请红外探测与成像技术领域的科研专家及企业高管,为大家深入讲解红外探测器及其读出电路(ROIC)研发进展和产业现状,内容覆盖从近红外至长波红外,并结合量子点、人工微纳结构(例如超构表面)等技术论述创新之道,同时根据实际应用需求展望未来趋势。课程内容包括:(1)高性能III-V族红外探测器;(2)量子点红外探测与成像技术及产业化进展;(3)胶体量子点短波红外材料与探测器件;(4)非制冷铅盐红外焦平面探测器及成像系统;(5)短波红外InGaAs焦平面探测器;(6)短波红外InP/InGaAs单光子探测器;(7)碲镉汞(HgCdTe)红外探测器及应用;(8)锑化物超晶格红外探测器及应用;(9)红外多维(光谱和偏振)集成成像技术及应用;(10)红外光谱仪及红外热成像技术;(11)中红外单光子探测与成像;(12)红外焦平面探测器读出电路设计。

二、培训对象

本课程主要面向红外探测与成像产业链上下游企业的技术人员和管理人员,以及高校师生,同时也欢迎其他希望学习红外探测与成像知识的非技术背景人员参加,例如销售和市场人员、投融资机构人员、政府管理人员等。

三、培训时间

2025年12月19日至21日

授课结束后,为学员颁发麦姆斯咨询的结业证书。

四、培训地点

无锡市(具体地点以培训前一周的邮件通知为准)

五、课程内容

课程一:高性能III-V族红外探测器

老师:上海科技大学 副教授 陈佰乐

自20世纪40年代红外探测器问世以来,其技术体系经历了跨越式发展,器件类型与性能均大幅拓展。进入21世纪之后,业界对“小尺寸、轻重量、低能耗、低价格、高性能(SWaP³)”红外探测器的需求不断强化,进一步推动敏感材料与器件结构的持续创新。III-V族化合物半导体材料(例如GaAs、InP、GaSb、InAs、InSb等及其多元合金)具备载流子迁移率高、化学稳定性好、晶格相容性强及带隙可调等优势,以其制备的红外探测器可覆盖短波红外、中波红外和长波红外等多个波段,并且展现出优异的探测性能,近年来越来越受到人们的瞩目,特别是InAs/GaSb II类超晶格已经成为除碲镉汞(HgCdTe)之外最受关注的红外探测器材料体系。本课程首先概述III-V族红外探测器基础知识,然后讲解多种高性能III-V族红外探测器的最新研究进展,最后介绍单像素微型红外光谱仪(国际上首次提出的p-graded-n微型光谱仪结构)。

课程提纲:

1. III-V族红外探测器概述;

2. 高功率红外探测器;

3. 超高速近红外探测器;

4. 高速-高响应度中红外宽光谱探测器;

5. 低噪声雪崩光电二极管;

6. 单像素微型红外光谱仪。

课程二:量子点红外探测与成像技术及产业化进展

老师:中央民族大学/北京理工大学 教授 唐鑫

量子点(Quantum Dots,QDs)也被称为半导体纳米晶体,是一种准零维的半导体纳米结构(球形或类球形),直径尺寸一般在2~20纳米范围内,由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构,从而表现出优异的光电特性。胶体量子点具有带隙可调、可溶液制备及加工的特性,在短波红外区域有很强的吸收,在解决短波红外探测器的成本与便携问题方面具有极大潜力。当前,大部分胶体量子点探测器探测波长限于短波红外区域,将探测波长拓展至中波红外并提升探测率是未来的重要研究课题及产业化方向。唐鑫教授长期从事新型胶体量子点红外探测器及焦平面阵列的研究及系统开发工作,围绕胶体量子点的新型光电器件构筑、掺杂调控以及光学吸收增强等难题,进行全面探索并取得一系列突破性研究成果,创办中芯热成科技(北京)有限责任公司进行科研成果转化落地。本课程深入讲解胶体量子点红外探测器核心技术及其在光谱探测及成像方面的应用,最后总结技术发展路线及产业化进展情况。

课程提纲:

1. 红外探测及成像技术发展历史;

2. 单点型红外量子点探测器发展概况;

3. 短波红外量子点成像焦平面阵列;

4. 中波红外量子点成像焦平面阵列;

5. 宽波段及光谱量子点成像焦平面阵列;

6. 量子点焦平面发展路线图及产业化进展。

课程三:胶体量子点短波红外材料与探测器件

老师:华中科技大学 教授 蓝新正

传统的短波红外探测器主要基于碲镉汞(HgCdTe)、铟镓砷(InGaAs)、锑化铟(InSb)等块体型晶体材料,具有响应速度快、灵敏度高等优点。然而,这类探测器的制造一般需要借助于分子束外延方法生长红外敏感材料,以及采用倒装键合工艺实现与读出电路(ROIC)的耦合。因此,传统的短波红外探测器虽然性能优异,但是制造成本高昂导致产品难以在民用领域大范围普及。作为一种可溶液加工的半导体材料,胶体量子点(CQDs)主要具有以下特点:(1)在“量子限域效应”作用下,调整量子点尺寸可以精确调控其带隙;(2)量子点通过胶体化学的方法制备,具有制造门槛低、制备成本低的特点;(3)量子点薄膜可沉积到硅基读出电路上实现电学耦合,易于实现大面阵的集成。因此,胶体量子点材料为新一代低成本、大面阵短波红外探测器提供了新的发展思路。当前,红外胶体量子点的研究主要是基于铅基和汞基的硫属化合物材料。2005年加拿大多伦多大学研究团队首次报道了PbS胶体量子点红外探测器,开启了量子点红外探测技术的发展。由于材料自身带隙的限制,PbS胶体量子点光响应范围仅限于短波红外波段。与之对应,汞基硫属化合物量子点(HgTe、HgS、HgSe)的光谱响应范围可以覆盖更宽的红外波段。特别是具有近零带隙和大激子玻尔半径的HgTe材料,可通过调节量子点的尺寸使光响应覆盖整个红外区域。本课程介绍胶体量子点基础知识及关键技术(合成、加工及调控),讲解两大类胶体量子点短波红外材料及相关短波红外探测与成像技术。

课程提纲:

1. 胶体量子点概述;

2. 胶体量子点短波红外材料:铅基和汞基硫属化合物;

3. 胶体量子点合成:极性相合成和油相合成;

4. 胶体量子点的加工与半导体特性调控;

5. 胶体量子点短波红外探测器;

6. 胶体量子点短波红外成像技术。

课程四:非制冷铅盐红外焦平面探测器及成像系统

老师:大连理工大学 教授 邱继军

目前主流的光子型红外探测器技术类型包括碲镉汞(HgCdTe)、II类超晶格(T2SL)、量子阱等,大多数只能在较低的温度下工作,因此需要配置制冷系统,进而大幅增加了器件体积和成本,限制了其在民用领域的大规模应用。所以,寻找可在室温下工作的光子型红外探测器是目前红外探测与成像领域发展的重要方向之一。相比碲镉汞、多晶硅、氧化钒等红外敏感材料,铅盐材料的主要优点包括简单的制造工艺、快速响应、高吸收系数、低俄歇复合系数、易于调控和扩展响应波段等,因而成为制造室温光子型红外探测器的首选材料。大连理工大学邱继军教授一直以红外探测技术未来发展趋势和市场需求为导向,专注于非制冷、光子型、铅盐红外焦平面探测器的研发与创新。在不断完善现有铅盐焦平面探测芯片制造技术的基础上,一方面突破其产业化生产中遇到的技术瓶颈,另一方面建立与企业、科研院所的合作,促进成果转化,共同推动其商业化运作,打破国外技术垄断与封锁,开发拥有自主知识产权的低成本、大规模、非制冷铅盐焦平面成像系统。同时,加强红外探测技术与大数据、人工智能(AI)、机器人视觉、生物识别等新技术的融合,开发具有变革性的红外光电探测与成像产品,抢占红外技术发展制高点。本课程首先介绍红外探测及成像系统发展历程,然后详解多种非制冷铅盐红外探测器及系统,最后展望未来技术发展趋势。

课程提纲:

1. 红外探测及成像系统发展历程;

2. 铅盐单像元红外探测器及系统;

3. 铅盐量子点红外焦平面探测器及系统;

4. 铅盐单色红外焦平面探测器及系统;

5. 铅盐双色红外焦平面探测器设计;

6. 非制冷铅盐红外焦平面探测器未来发展。

课程五:短波红外InGaAs焦平面探测器

老师:中国科学院上海技术物理研究所 研究员 李淘

短波红外InGaAs焦平面探测器具有探测率高、均匀性好等优点,其是发展小型化、低功耗和高可靠性短波红外光电成像系统的理想选择之一,在航天遥感、微光夜视、医疗诊断、安全监控等领域具有广泛应用。近十年来,中国科学院上海技术物理研究所围绕高灵敏度常规波长(0.9~1.7 μm)InGaAs焦平面、延伸波长(1.0~2.5 μm)InGaAs 焦平面以及新型多功能InGaAs探测器取得了良好进展。在常规波长InGaAs焦平面方面,从256×1、512×1像元等线列向320×256、640×512、4000×128、1280×1024像元等多种规格面阵方面发展,室温暗电流密度优于5 nA/cm²,室温峰值探测率优于5×10¹² cm·√Hz/W。在延伸波长InGaAs焦平面方面,发展了高光谱高帧频1024×256、1024×512像元面阵,暗电流密度优于10 nA/cm²和峰值探测率优于 5×10¹¹ cm·√Hz/W@200 K。在新型多功能InGaAs探测器方面,通过片上集成微纳光学结构实现了宽谱段响应InGaAs探测器及 InGaAs偏振探测器。本课程详解短波红外InGaAs焦平面探测器及读出电路关键技术,并展望未来发展趋势。

课程提纲:

1. 短波红外InGaAs光电探测材料;

2. 短波红外InGaAs焦平面探测器设计;

3. 短波红外InGaAs焦平面探测器制造;

4. 短波红外InGaAs焦平面读出电路;

5. 短波红外InGaAs焦平面探测器封装和测试;

6. 短波红外InGaAs焦平面探测器发展趋势:数字化、多维化、智能化。

课程六:短波红外InP/InGaAs单光子探测器

老师:云南大学 研究员 史衍丽

工作在1310 nm和1550 nm波段的短波红外单光子探测器(SPAD),在光纤通讯、激光雷达(LiDAR)、3D传感与成像、量子保密通信等领域具有广泛的应用需求。随着在敏感材料、器件设计、工艺制备和淬灭电路等方面的不断改进和发展,InP/InGaAs短波红外单光子探测器的性能获得了显著提升,探测效率典型值从20%提升到30%,暗计数率进一步降低(低于kHz)。对于1550 nm波长的单光子探测技术,除了传统的InP/InGaAs SPAD,目前还发展了Sb基数字合金构建的低噪声材料体系、采用离化工程的多倍增InP/InGaAs SPAD、InAlAs/InGaAs SPAD等新材料、新结构探测技术,促进短波红外单光子探测芯片技术快速发展。本课程针对InP/InGaAs单光子探测器技术进行归纳总结,分析器件设计和研制中面临的主要问题、解决途径和取得的进展,重点讲解国内外高温、高速InP/InGaAs单光子探测器及焦平面阵列的发展,对探测效率、暗计数率、后脉冲和时间抖动等性能进行对比分析;最后结合出现的离化工程、新机理、新材料体系,阐述短波红外单光子探测器未来发展趋势。

课程提纲:

1. InP/InGaAs雪崩二极管探测器设计和研制面临的问题;

2. InP/InGaAs单光子探测器性能改进;

3. 高温工作的InP/InGaAs单光子探测器;

4. 高计数率InP/InGaAs单光子探测器;

5. InP/InGaAs单光子探测器焦平面阵列;

6. InP/InGaAs单光子探测器未来发展趋势。

课程七:碲镉汞(HgCdTe)红外探测器及应用

老师:武汉高芯科技有限公司 副总经理 周文洪

碲镉汞(HgCdTe)属于带隙可调半导体材料,凭借其在宽红外波段(波长为1~16 μm)展现出的超高性能,在红外探测器领域扮演着不可替代的角色,目前是重要战略及战术应用中的首选材料体系。而掺杂调控技术直接影响着碲镉汞红外探测器的电学性能,在短波和中波红外波段,碲镉汞材料常采用本征掺杂;在长波红外波段,碲镉汞材料多采用非本征掺杂,以解决少子寿命减小及暗电流增大问题。空间遥感、气象探测、航空航天以及军事侦测是碲镉汞探测器的主要阵地,近年来也逐渐在搜索救援、气体检测等民用领域凸显身影。本课程将从光子型红外探测器的工作原理及敏感材料出发,重点剖析碲镉汞红外探测器的主要技术问题和解决方案,并探讨其产业现状、市场规模及应用前景。

课程提纲:

1. 红外探测与成像基础知识;

2. 碲镉汞材料特点及制备;

3. 碲镉汞红外探测器设计与制造;

4. 碲镉汞红外探测器技术发展;

5. 碲镉汞红外探测器市场与供应商;

6. 碲镉汞红外探测器应用。

课程八:锑化物超晶格红外探测器及应用

老师:武汉高芯科技有限公司 副总经理 周文洪

II类超晶格(T2SL)是一种人工光电材料,其体系主要由砷化铟(InAs)、锑化镓(GaSb)、锑化铝(AlSb)构成。通过设计这种材料的能带结构,可使光电探测器的响应光谱覆盖整个红外波段。锑化物II类超晶格材料具有俄歇复合率低、电子有效质量大、材料均匀性好等特点,在高性能制冷型红外探测器领域具有一席之地。与碲镉汞(HgCdTe)红外探测器相比,II类超晶格探测器具有更低的暗电流及更高的工作温度;与量子阱红外探测器相比,II类超晶格探测器具有更高的量子效率及更长的载流子寿命。提高制冷型红外探测器工作温度的关键在于降低器件的暗电流、提高器件的量子效率。因此,除了在能带结构及材料生长领域进行不断的研究开发,探测器制造领域也是一个重要的优化方向。本课程详细讲解锑化物超晶格红外探测器关键技术(从材料到器件设计与制造)、发展趋势、市场应用及供应商。

课程提纲:

1. 制冷红外探测器发展历程;

2. 锑化物超晶格材料特点及制备;

3. 锑化物超晶格红外探测器设计与制造;

4. 锑化物超晶格长波红外探测器技术发展;

5. 锑化物超晶格HOT红外探测器技术发展;

6. 锑化物超晶格红外探测器市场与供应商。

课程九:红外多维(光谱和偏振)集成成像技术及应用

老师:华中科技大学 教授 易飞

针对传统红外热成像仅能获取强度信息,而无法满足日益增长的对目标光谱、偏振等多维度信息探测需求的问题,学术界和工业界针对光谱和偏振等更多维度信息的红外成像技术积极探索,并形成了红外光谱成像(Imaging Spectroscopy)与红外偏振成像(Imaging Polarimetry)这两大技术体制。红外多光谱/高光谱成像在材料识别、工业检测、环境遥感等领域已取得了广泛应用;红外偏振成像在军事侦察与安防监控领域已有相对成熟的样机或产品。如果将光谱和偏振信息结合测量,则会产生独特的优势——这种融合技术不仅能够充分发挥光谱成像在目标识别、成分分析和环境监测中的优势,还能利用偏振成像对目标的材质、表面特性及散射环境进行有效表征。光谱信息能够分辨目标的物理和化学成分,而偏振信息则能够揭示目标的表面粗糙度、形态特征和反射特性,两者结合可有效提升成像系统的目标识别能力、成像对比度和环境适应性。本课程综述红外多维成像技术研究进展,重点分析基于微纳光学与超构表面(Metasurface)技术实现紧凑化、集成化多维信息获取的方法、潜力及优势,并阐述超构材料红外探测芯片研究进展。

课程提纲:

1. 传统红外成像系统存在的问题;

2. 红外光谱探测与红外偏振探测的分立式发展;

3. 基于分立组件的多维红外成像系统;

4. 微纳光学与超构表面:驱动多维集成成像的技术崛起;

5. 超构材料红外探测芯片研究进展;

6. 红外多维集成成像应用:气体成像(探测+定量分析)、热成像等。

课程十:红外光谱仪及红外热成像技术

老师:上海巨哥科技股份有限公司 创始人兼董事长 沈憧棐

光谱分析是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部发生量子化能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度,以此来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法。根据波长区域不同,光谱可分为红外光谱、可见光谱和紫外光谱等。其中,近红外光谱分析是20世纪90年代以来发展最快、最引人注目的物质检测方法。近红外光谱区与有机分子中含氢基团(OH、NH、CH、SH)振动的合频和各级倍频的吸收区一致,因此通过扫描物质的近红外光谱,可得到物质中有机分子含氢基团的特征信息。本课程阐述近红外光谱仪关键技术,以及产业化路线和基于MEMS技术的小型化方法,并结合光谱仪性能指标及应用案例进行讲解。

基于MEMS技术的微测辐射热计探测器是目前最成熟、市场占有率最高的主流非制冷红外探测器,已经成为体温筛查、车载夜视、工业检测等民用热成像领域的主力军。这种红外探测器主要利用氧化钒(VOx)薄膜、非晶硅(a-Si)等热敏材料的电阻变化来测量辐射热量,其结构材料的热导率与MEMS制造工艺能力共同决定着探测器的性能。同时由于绝热需要,微测辐射热计探测器通常采用真空金属/陶瓷封装,这增加了封装的难度与成本。为此,晶圆级真空封装应运而生,可有效降低成本,促进消费电子应用。本课程全面讲授微测辐射热计探测器的工作原理、关键技术、产业现状及技术趋势,最后介绍典型红外热成像系统及应用。

课程提纲:

1. 分子能级与红外光谱;

2. 近红外光谱仪技术路线及小型化;

3. 近红外光谱仪关键技术及产业化;

4. 红外热成像原理及红外探测器技术路线;

5. 微测辐射热计红外探测器设计、制造、封装和测试;

6. 微测辐射热计红外探测器产业现状及技术趋势;

7. 红外热成像系统及应用:机器视觉、过程监控、设备维护、消费类应用。

课程十一:中红外单光子探测与成像

老师:华东师范大学 研究员 黄坤

中红外波段位于分子指纹光谱区,涵盖了地球大气多个透射窗口,实现中红外波段超灵敏探测与成像不仅推动着分子光谱学、空间天文学等基础研究的发展,而且在红外遥感、污染监测、疾病诊断等方面有着重要应用。长期以来,如何实现趋近单光子水平的探测灵敏度都是中红外光子测控领域的国际研究热点。近年来,红外上转换探测技术备受关注,其结合高保真光子频率变换与高性能硅基探测器件,为红外单光子探测与成像提供了一条可行之道。此外,结合红外上转换探测、时间相关光子计数等技术,可以实现宽带中红外单光子时间拉伸光谱仪,克服在精密光谱测量中对多像素探测阵列的严苛要求。华东师范大学黄坤研究员长期从事光量子信息处理、光场精密调控和光子超灵敏探测等前沿领域的研究,发展了红外单光子非线性频率转换新技术,获得国际上最高的红外单光子转换效率,结合长波长泵浦和同步脉冲泵浦等高效噪声抑制方案,研制出噪声最低、灵敏度最高的中红外探测与成像系统。本课程详解中红外单光子探测与成像技术及应用,介绍基于非线性空间编码的红外上转换单像素成像新方法——利用硅基单像元探测器实现了超灵敏中红外单光子成像。

课程提纲:

1. 中红外单光子探测技术概述;

2. 中红外上转换探测技术介绍;

3. 中红外上转换单光子成像技术;

4. 泵浦调控中红外多维成像技术;

5. 中红外上转换测控系统与应用。

课程十二:红外焦平面探测器读出电路设计

老师:昆明物理研究所 副总工程师、研究员 姚立斌

为了获得最大的光学增益,将感光阵列芯片放置在成像透镜的焦平面上,因此将此类感光阵列芯片称为焦平面探测器。红外焦平面探测器芯片组通常由焦平面阵列(FPA)芯片和CMOS读出电路(ROIC)芯片通过铟球倒装互连而成,用于获取红外图像信号。CMOS读出电路芯片的基本功能是进行红外光信号的转换、放大以及多路传输。为了获得更高的空间分辨率和光谱分辨率,或通过单个探测器获得更大的视场,红外焦平面探测器正朝着大面阵、小像素、多色化的方向发展,这对读出电路芯片设计提出了诸多挑战。采用像素级ADC数字读出电路是针对超大规模、多色多谱段探测所带来的数据传输率瓶颈问题的解决方案。而且只有基于像素级ADC高速数字读出技术,通过SoC读出电路芯片开发,才能实现片上非均匀性校正、片上数字图像处理、边缘人工智能等功能,真正实现“智能型”红外焦平面探测器。本课程综述红外焦平面探测器读出电路发展之路,深入讲解信号链路分析及读出电路设计,最后展望读出电路技术发展趋势。

课程提纲:

1. 红外焦平面探测器及读出电路;

2. 红外焦平面探测器读出电路发展现状;

3. 红外焦平面探测器读出电路信号链路分析;

4. 红外焦平面探测器读出电路设计;

5. 红外焦平面探测器读出电路技术展望。

六、师资介绍

陈佰乐,博士,现任上海科技大学信息科学与技术学院常任副教授(tenured)、研究员、博士生导师,入选国家高层次青年人才项目。近年来,陈佰乐带领团队实现了超高速近红外探测器(3 dB带宽>220 GHz @1550 nm,是国际上少数能实现200 GHz带宽探测器的课题组之一)、高功率红外探测器(饱和光电流大于150 mA)、高速-高响应度中红外宽光谱探测器(3 dB带宽>12 GHz @3-5 µm)和低噪声雪崩光电二极管(APD)等一系列高性能III-V族半导体光电探测器。他至今发表期刊论文110余篇,其中70余篇论文以第一作者或者通讯作者发表于Nature Photonics、Nature Communications、Optica、ACS Photonics、IEEE Electron Device Letters、IEEE Journal of Lightwave Technology、IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics等国际知名期刊,相关工作被多家媒体报道。他主持科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、上海市青年扬帆计划以及多项中科院重点实验室项目;现为美国光学学会Optica旗下知名期刊Optics Express的副主编,同时也是IEEE Senior Member和中国光学工程学会高级会员。

唐鑫,博士,中央民族大学理学院院长,北京理工大学教授。2020年入选国家级青年人才,2021年入选中国科协青年人才托举工程,2024年入选中关村U30计划。他主持国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、北京市科技计划重点项目等国家及省部级科研项目。相关成果入选中国十大光学产业技术(光学类),先后获得吉林省技术发明一等奖、中国光学工程技术发明一等奖、中国计量测试学会科学进步奖一等奖、中国光学工程学会“金燧奖”、全国颠覆性技术大赛优胜奖等科技奖励项。他以第一或通讯作者发表Nature Photonics、Nature Communications、Science Advances、Light:Science & Applications等论文110余篇,并出版英文专著一本《Application of Advanced Quantum Dots Films in Optoelectronics》。唐鑫教授围绕红外成像芯片大面阵、高灵敏、多波段探测需求,创新胶体量子点红外焦平面技术路线,创办“中芯热成科技(北京)有限责任公司”,现为北京市“专精特新”企业、国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、创新型及科技型中小企业,并入选北京市自然科学基金依托单位,在工业分选、军用吊舱等领域获得应用。

蓝新正,博士,现任华中科技大学光学与电子信息学院教授、博士生导师。他在合肥工业大学获得工学学士和博士学位,其间赴多伦多大学进行博士联合培养;先后在多伦多大学、芝加哥大学开展博士后研究工作,2019年加入华中科技大学。他专注于量子点材料及其光电子器件的研究工作,研制出高品质的量子点材料,电子迁移率>10 cm²/(V·s),并且量子态可分辨;研制出高性能的量子点太阳能电池,三次获得量子点太阳能电池能量转换效率的最高纪录;研制出光谱响应覆盖整个短波红外、超低暗电流的PbSe量子点短波红外探测器;发展了双异质结型量子点红外探测器。他的相关工作发表于Nature Materials、Advanced Materials、Nano Letters、ACS Nano、Advanced Functional Materials、ACS Photonics、Small Methods、Advanced Optical Materials等期刊,主持海外高层次人才计划青年项目、国家自然科学基金项目等。

邱继军,博士,现任大连理工大学集成电路学院教授、博士生导师。2005年获得天津大学材料学博士学位,2005-2011年在中科院上海硅酸研究所从事纳米材料方向研究,2011-2019年在美国俄克拉荷马大学从事非制冷铅盐探测器研发工作,2019年回国入职大连理工大学。他长期从事高灵敏、非制冷、中波红外探测器件制造技术研究,围绕非制冷光电探测微观机理、晶圆级光敏材料制备、高灵敏探测器架构集成等关键科学技术问题,提出了高普适性铅盐晶粒界面反型三维网络载流子输运模型,解决了国际学术界关于铅盐光电探测微观机理长期的争议,构建出结构调控协同碘氧复合敏化增强技术,建立了晶圆级、高灵敏铅盐红外光敏薄膜的全流程量化制造工艺,发展了物理法生长-敏化并行制造技术,突破了非制冷铅盐探测器灵敏度低的技术壁垒,器件探测率达到国际领先水平,引领国内外铅盐非制冷探测领域的发展。他在Advanced Materials、ACS Applied Materials & Interfaces、Journal of Material Chemistry、Applied Physics Letters等期刊发表论文100余篇,引用超3000次;授权专利14项,美国专利3项。

李淘,博士,中国科学院上海技术物理研究所研究员、博士生导师,中国科学院青年创新促进会会员,中国光学学会红外与光电器件专业委员会委员。他近年来一直在新型短波红外InGaAs焦平面探测器方面从事应用基础研究,主要研究方向包括航天用短波红外InGaAs探测器、数字化短波红外InGaAs探测器、集成偏振微结构的InGaAs探测器、近红外II区生物医学荧光成像用InGaAs探测器和智能化InGaAs探测器等。他主持国家自然科学基金、中国科学院联合基金、预研等多个科研项目,参与多个航天工程项目。他在国内外期刊上发表论文20余篇,申请发明专利10项。

史衍丽,博士,云南大学研究员、博士生导师。她的主要研究方向为半导体光电探测器及器件物理研究;作为项目负责人,先后主持了国家自然基金重点基金项目(NSFC-云南联合基金项目)以及云南省重大科技专项等十余项国家和省部项目。她发表文章100余篇,在国内外相关重要会议上作大会和特邀报告十余次。她先后荣获云南省中青年学术技术带头人,云南省有突出贡献的优秀专业技术人才,中国兵器科技进步二等奖等荣誉;现为中国物理学会女物理工作委员会委员,《红外与激光工程》、《红外与毫米波学报》、《红外技术》编委。

周文洪,博士,正高级工程师。他毕业于中国科学院上海技术物理研究所,主要从事碲镉汞异质结焦平面探测器的芯片技术研发。他现担任武汉高芯科技有限公司副总经理,主持完成基于碲镉汞材料的制冷红外焦平面探测器、基于锑化物超晶格的高性能制冷红外探测器等多个型号的研发与制造。他曾于2017年荣获湖北省技术发明二等奖,2020年荣获湖北省科技进步一等奖,2021年荣获中国专利优秀奖、湖北省优秀共产党员和“武汉楷模”称号。

易飞,博士,华中科技大学光学与电子信息学院教授、博士生导师。他的研究领域包含光子集成电路、纳米光子学、等离激元与超构材料、红外探测成像器件等。本科及硕士毕业于浙江大学信息与电子工程学系。在美国读博期间参与了国防高级研究计划局(DARPA)的“Super Molecular Photonics(MORPH)”项目,开展了基于透明导电氧化物电极的高速低功耗电光调制器的研发工作,并作为访问学者工作于新加坡科技局数据存储研究中心(ASTAR-DSI)。2011年获美国西北大学电子工程与计算机科学系博士学位。后于宾夕法尼亚大学材料科学与工程学系从事博士后研究,期间开展了基于光学天线的光谱/偏振敏感型红外热探测器的研发工作。2015年9月入职华中科技大学光电信息学院工作,主持了国自然青年项目、面上项目、国家重点研发计划课题,装备发展部预先研究领域基金项目、华科-海康威视联合实验室横向技术开发项目、烟台开发区科技领军人才项目等,并参与了国家重点研发计划青年项目、国家重点研发计划子课题。截止目前,他在Nature Photonics、Nature Communications、Science Advances、Nano Letters等期刊上发表论文40余篇;美国授权专利5项;中国授权发明专利17项;出版专著章节1章。

沈憧棐,博士,上海巨哥科技股份有限公司创始人、董事长兼总经理。他毕业于清华大学物理系,获普林斯顿大学电子工程博士学位,博士期间有关有机半导体表面与界面物理的论文被上千次引用。他曾任职于Agere Systems和Brion Technologies(ASML),从事VCSEL和纳米分辨率CCD等光电器件研发。他在硅谷合伙创业期间以及回国后在浙江清华长三角研究院期间从事MEMS传感技术研发,2008年创办上海巨哥科技股份有限公司,在红外热成像精确测温、中短波红外相机、近红外光谱仪,以及非制冷红外焦平面和光谱分光芯片等方向上取得了众多前瞻性的研发成果和丰富的行业应用案例,获得上海市优秀技术带头人、国家级海外高层次人才、上海市科技进步一等奖等荣誉。

黄坤,博士,华东师范大学教授,国家海外青年人才、上海市“东方学者”、重庆市“杰青”、重庆市“创新领军人才”。他长期致力于高精度红外光子非线性测控前沿研究与创新应用,开展了单光子水平下红外光场操控、探测与成像等方面的机制探索与技术攻关,实现了红外单光子空间、时间、波长、相位等多维测控,为空间、通信、测距、计量等重要应用提供了有力支撑。他在Nature Photon.、Nature Comm.、Light Sci. & Appl.、Phys. Rev. Lett.、Optica等学术期刊发表论文100余篇,授权国际/中国发明专利12项;承担科技部重点研发、基金委重点/面上等科研项目10余项;担任Euro. Phys. J. D期刊编委、Nanomaterials期刊客座编辑、PhotoniX青年编委、Ultrafast Science青年编委、《红外与激光工程》青年编委;入选中国光学学会终身高级会员,中国光学工程学会高级会员;荣获中国电子学会技术发明二等奖、上海市优秀教学成果二等奖。

姚立斌,博士,现任昆明物理研究所副总工程师、研究员、博士生导师。他于2005年获得比利时鲁汶大学(KU Leuven)博士学位,后在新加坡国立大学任教,2010年被引进回国工作,研究方向为混合信号集成电路设计、光电探测、信号读出及成像技术。迄今,他著有英文学术专著及章节各一部,发表学术论文80余篇,申请发明专利40余项。他曾担任IEEE Transactions on Circuits and Systems-II编委,还在中国科学技术大学及南京理工大学任兼职教授,在北京理工大学任兼职博士生导师。

七、培训费用和报名方式咨询

报名方式:请发送电子邮件至PENGLin@MEMSConsulting.com,邮件题目格式为:报名+红外培训+单位简称+人数。

报名网站:https://www.memstraining.com/training-76.html

培训赞助:请致电联系彭女士(17368357393),或麦姆斯咨询固话(0510-83481111)。

麦姆斯咨询

联系人:彭女士

电话:17368357393

E-mail:PENGLin@MEMSConsulting.com

上一篇:第75期“见微知著”培训课程:压电材料制备及压电MEMS器件

下一篇:最后一页