创新脉冲模式离心微流控技术,一步生成用于细胞包封的发光核壳微球

2025-08-30 21:50:19 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

微流控技术,即在微尺度通道内操控流体,已成为一个快速发展的研究和应用领域,展现了很多显著优势,例如减少试剂使用、提高通量以及增强对化学和生物过程的控制等。在微尺度下,流体流动表现出独特的特性,可以用来开发具有新功能的器件和组件,特别是在生物医学研究领域。在众多下一代生物应用中,微流控器件在药物设计、输送、检测、诊断、治疗和组织工程方面具有巨大潜力。

在生物应用方面,离心微流控器件还提供了额外优势,具有便携性、低成本以及无需外部泵即可处理大体积样品的能力,使其成为即时诊断(POCT)应用的理想选择。离心微流控技术利用离心力在微通道中操控微量流体,无需复杂设备或外部泵。这类平台能够实现高通量处理和精确的流体操控,促进生物实验和细胞分离,同时减少应激。先前已有研究证明离心多通道系统在高通量生成尺寸和形状分布可调微凝胶方面的多功能性。不过,复杂的盘片设计和需要维持稳定流速等问题仍使其面临挑战。尽管存在这些障碍,离心微流控技术仍在持续改进,以不断拓展在各个领域的应用潜力。

利用离心微流控技术制备微颗粒便是一项关键应用,尤其是在药物递送、组织工程和诊断相关领域。在各种类型的微颗粒中,核壳微球(其内部包含被包封的核,外部有保护壳),对于药物的控释和靶向递送具有重要的意义。

在此背景下,壳聚糖-海藻酸盐核壳微球因其生物相容性和生物降解性而受到关注,适用于多种生物医学应用。壳聚糖和海藻酸盐在核壳结构中的结合能够定制药物释放曲线,从而实现药物包封后的持续或控制释放。然而,目前制备核壳微球的方法通常涉及多个步骤,难以在保持颗粒尺寸和成分均匀性的同时实现高通量生产。这为其商业化应用带来重大挑战。

离心微流控技术提供了一种有前景的替代方案,它能够高效且规模化地生成具有精确尺寸及结构的均匀核壳微球。微粒团聚是几乎所有微粒生成过程中都会遇到的严重问题,在离心微流控设备以恒定转速连续运行时很常见,会导致堵塞,影响可重复性和规模化。

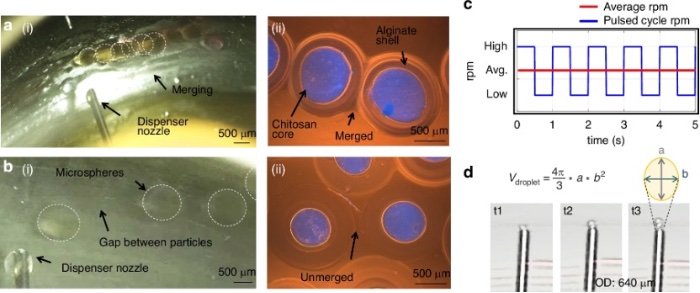

据麦姆斯咨询介绍,蒙特雷理工学院的研究人员近期在Microsystems & Nanoengineering期刊上发表了一篇题为“One-step generation of luminescent core-shell microspheres for cell encapsulation via pulsed operation in centrifugal microfluidics”的研究成果。研究人员在所开发的高通量离心微流控装置(HTCMD)中引入了一种创新的脉冲模式,通过控制转速的调制,在合适的参数下防止液滴合并,显著提高了微球的分离和均匀性。

据研究人员称,这是迄今首次专为离心微流控器件设计的脉冲工作模式,成功解决了微粒子生成中的主要挑战:粒子的团聚和合并。本研究中的脉冲工作模式通过方波频率调制实现,该调制诱导连续相的搅动并分离生成的液滴,在此过程中,微球能够更均匀地交联而不相互合并。这也有助于保证颗粒尺寸和结构的均匀性,并为控制颗粒生成提供额外的自由度。由于在微球生成过程中不会发生团聚,且无需其他复杂的界面或表面活性剂,使制备过程大大简化,因此更适合各种生物医学应用和工业用途。

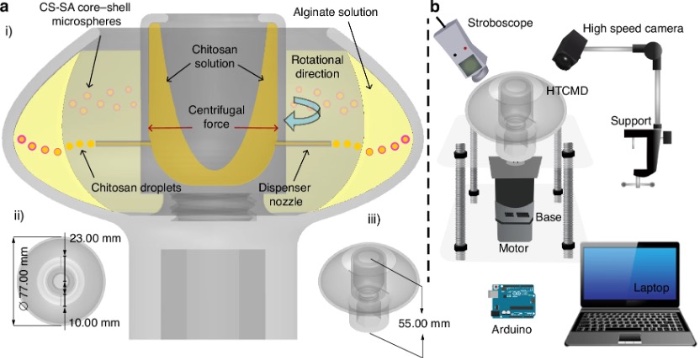

高通量离心微流控装置(HTCMD)的设计和工作原理

微流控器件的公认优势之一是其高通量,这在微凝胶制造中起着关键作用。当以恒定的旋转频率通过连续过程生成颗粒时,研究人员观察到一种众所周知的现象——刚体旋转,其中分配器喷嘴相对于海藻酸盐表面保持固定位置。因此,生成的微液滴在同一位置或非常接近的位置被喷射出来。由于该过程依赖于海藻酸盐和壳聚糖的离子交联特性,壳聚糖溶液中的钙离子继续在液滴之间交联海藻酸盐,导致它们合并/交联在一起。该过程会形成由团聚颗粒组成的纤维,而不是离散、均匀的微球。这种团聚会损害细胞和细菌包封等应用所需要的结构完整性。

为了克服这一难题,研究人员在壳聚糖-海藻酸盐核壳微球的制备过程中引入了一种新型脉冲工作方法。通过这种方法在固定间隔中断旋转运动,使新形成的微球有足够的时间和空间来部分完成交联过程。通过交替过程中的旋转频率,海藻酸盐溶液充分移动使新颗粒形成。该方法使单个微球在尺寸和形状上具有更均匀的分布,以及更坚固的壳,有效减少了形成的微球之间的交联。

高通量离心微流控装置(HTCMD)连续工作与脉冲工作模式的对比

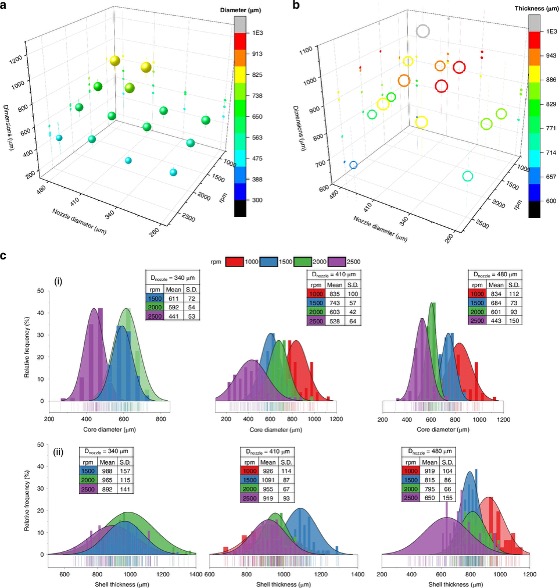

在喷嘴直径和转速变化时,核直径和壳厚度的尺寸分布分析

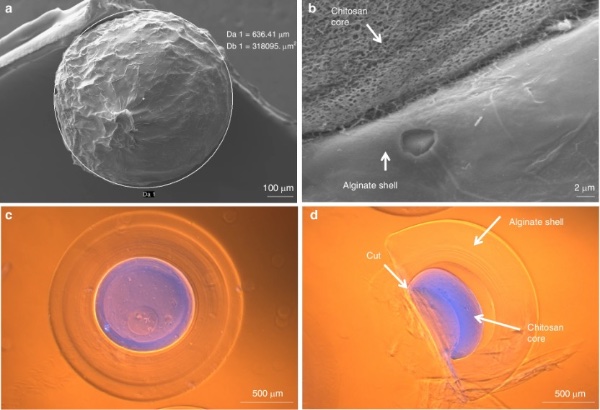

壳聚糖-海藻酸盐核壳微球的显微表征

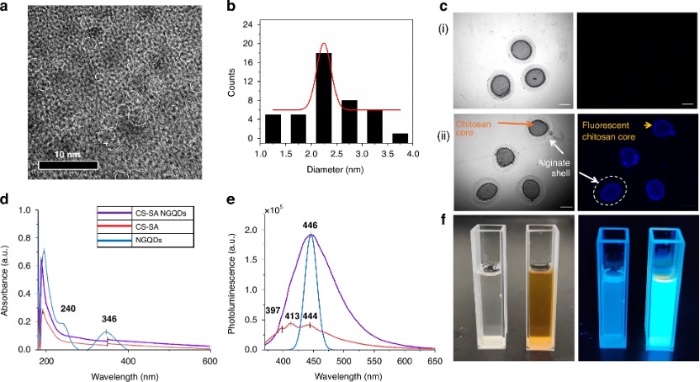

此外,研究人员还解决了另一个与生物聚合物微球相关的重要问题,即实现稳定的发光,以进行实时跟踪和成像。传统上,在生物应用中的微颗粒中,有机染料和荧光蛋白(如荧光素和罗丹明 B)被用作标记剂。然而,常规荧光分子的普遍使用受到其有机成分和易光漂白的阻碍。在这种情况下,氮功能化石墨烯量子点(NGQDs)提供了一种极佳的替代方案,它们能提供稳定的发光以进行实时监测,并具有可调荧光等额外优势,与其他发光材料(如金属基量子点)相比,其细胞毒性更低。与有机染料不同,它们不会发生光漂白。不仅如此,据报道氮掺杂对增强细胞治疗有益。

NGQDs及其在核壳微球发光中的作用

研究人员成功将NGQDs作为荧光剂用于生物成像,从而增强了诊断和治疗应用的潜力。NGQDs包封的核壳微球表现出优异的结构完整性和生物相容性,在培养C2C12细胞15天后细胞存活率超过88%,并在2天内维持非荧光大肠杆菌88%的存活率。该方法具有显著的规模化潜力,能够可靠地生产大批量发光微球而不牺牲其功能。

总结来说,该系统显示出相当的可扩展性,能够在不影响功能的情况下持续生产大量微球。这种高效的制备方法简化了生产过程,同时为靶向治疗、组织再生和诊断开辟了新可能。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41378-025-01009-y

延伸阅读:

相关热词搜索:微流控

上一篇:超灵敏微流控装置检测红细胞变形性,助力抗衰老研究

下一篇:最后一页