化学所在印刷制备可穿戴传感器研究中取得进展

2016-03-23 21:09:21 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

随着智能终端的普及,可穿戴电子设备展现出巨大的市场前景;传感器作为可穿戴设备最重要的核心部件,将对其未来功能发展产生重要影响。随着传感器向微型化、智能化、网络化和多功能化的方向发展,同时测量多个参数的高集成传感器需要制造工艺和分析技术的创新。印刷技术是实现材料图案化的有效方式,但传统的印刷技术制造精度通常在数十微米,而且需要经过感光刻蚀等复杂、易导致环境污染的工艺,大大限制了其在微纳米器件制造领域的应用。

在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,中科院化学研究所绿色印刷院重点实验室研究员宋延林课题组近年来致力于推动印刷技术的绿色化和功能化发展,在功能纳米材料的可控组装、精细图案化技术、印刷电子以及器件应用方面开展了系统的研究(Adv. Mater. 2014, 26, 6950-6958)。通过构筑微米尺度的模板结构,实现了对基材表面液膜破裂行为的控制,得到了精确组装的纳米粒子图案(Adv. Mater. , 26, 2501-2507);利用“咖啡环”现象制备线宽可达5μm的金属纳米粒子图案(Adv. Mater. 2013, 25, 6714-6718);利用墨水的三相线滑移现象制备了具有特殊三维结构的图案。

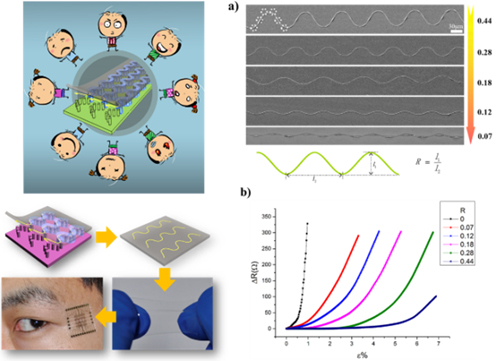

图1 印刷制备柔性传感器

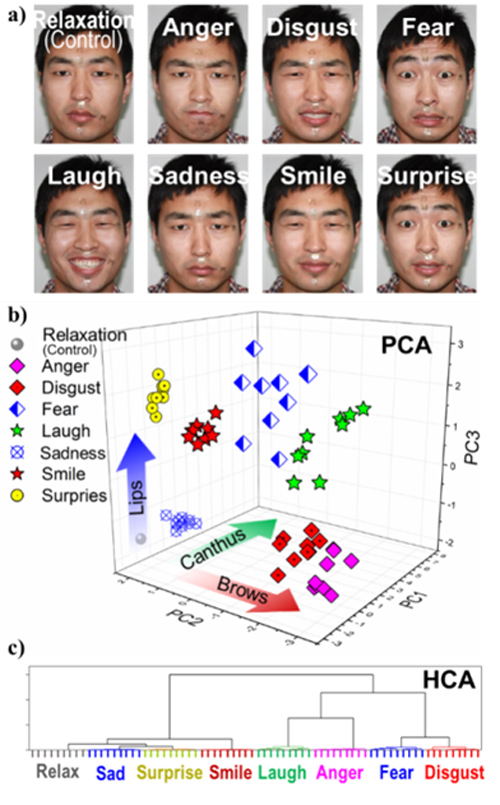

在以上研究基础上,他们突破传统印刷技术中模板和精度的局限,利用微米柱阵列作为“印版”,与含有纳米颗粒的“油墨”及柔性基材构筑了类似传统印刷过程中“印版、油墨和纸张”的三明治结构。随着溶剂的挥发,气-液-固三相接触线有序收缩,纳米颗粒在基材上组装形成周期与振幅精确可控的微米乃至纳米尺度的导电曲线阵列,进而得到对微小形变有灵敏电阻响应的传感器(图1)。将传感器贴在被监测者的皮肤上进行数据采集与分析,可以实时监测不同环境和心理条件下人体体表微形变的相关生理反应,如复杂表情识别(图2),并有望应用于脉搏监测、心脏监护和远程操控等领域。这种高精度、高灵敏传感器的印刷制造方法突破了传统印刷技术的精度极限,将有力推动印刷制造可穿戴电子和其它微纳米功能器件的发展和应用。该研究成果作为VIP文章发表在近日出版的《先进材料》(Adv. Mater. 2016, 28, 1369-1374)上。

图2 复杂表情的识别

上一篇:滨松IVD用光电探测器大集合

下一篇:应用于电力系统温度监测的无线无源温度传感器

经典文章回顾

- 导远电子推出全新MEMS组合定位系统INS570D,为智能驾驶量产落地保驾护航

- 全球首款单芯片集成ASIC的电容式MEMS超声波换能器(CMUT)

- 豪威科技发布入门级倒车后视SoC图像传感器:OX01E10

- 兵器214所推出12款高性能MEMS惯性传感器

- 矽杰微电子发布24GHz毫米波雷达收发机SOC:SRK1202A

- 青岛芯笙推出多款气体质量流量计和控制器产品

- 解读全球首款MEMS超声波ToF传感器

- TDK推出高性能6轴IMU:ICM-42688-P,适用于机器人、可穿戴及物联网

- 宜普电源(EPC)谈GaN功率器件技术及应用(三):激光雷达

- 灿瑞科技率先推出“ToF光源+驱动IC”整合封装,大力拓展3D传感应用