基于微流控的微重力生物反应器,解锁太空生物学研究领域

2025-07-05 15:10:36 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

这项突破性研究工作开发了一种基于微流控技术的新型微重力生物反应器,有望变革太空实验研究领域。

随着人类将目光投向火星和月球等远距离太空任务,长期星际旅行带来了一项基本挑战:我们需要了解生物系统如何应对严酷、陌生的太空环境。人类能否建立可持续的月球基地,能否成功将宇航员送往火星,甚至进行更遥远的星际探索,都取决于能否破解人类在太空探索任务中的生物学变化。

目前,大部分空间生物学研究都依赖于间接或存在局限性的模拟方法。因此,迫切需要开发能够进行现场实时研究的方法,才能真正理解生命在地外环境的挣扎或适应能力。

据麦姆斯咨询报道,欧盟通过“Horizon Europe”计划资助的ALCYONE项目开发了一种基于微流控技术的新型微重力生物反应器,旨在为上述限制提供突破性解决方案。该项目由罗马第一大学航空航天工程学院协调,其核心目标是在太空环境中直接进行复杂的生物实验,为以前不可能的研究提供一种受控、持续的实验平台。这项创新技术意义非凡,因为它为更深入地理解微重力和高辐射条件下的航天员健康开辟了道路。

太空环境挑战

微重力,或者更准确地说“失重”,是指重力效应显著减弱的状态。当物体处于持续的自由落体状态时,例如在轨道飞行或地外空间中,就会发生这种情况。地球上人体一直感受的引力的严重缺失,对生物系统具有深远且往往有害的影响。在细胞层面,微重力会影响基因表达、细胞分化和细胞间通讯等基本生物过程。

另一方面,辐射对太空中活体细胞的影响是人类太空探索的首要关切之一,特别是当任务从地球的保护性磁层延伸到月球和火星时。与地球辐射不同,太空辐射由高能粒子组成,主要包括银河宇宙射线(GCR)和太阳粒子(SPE),这些粒子可以穿透航天器防护层和生物组织。这些电离辐射能够在分子层面造成损伤,最关键的是对DNA的损伤。这种损伤可能导致有害的生物效应,包括:

- 长期暴露可能导致各种癌症显著增加;

- 对脑细胞的损害,导致认知缺陷、记忆问题以及情绪或行为的变化;

- 加速衰老,包括白内障、心血管疾病和器官损伤等;

- 免疫系统受损,使宇航员在密闭的航天器环境中更容易感染。

了解这些影响对于开发先进的防护材料以及潜在的生物韧性策略至关重要。如果不能全面掌握辐射影响,人类在深空的长期生存能力仍然是一个重大挑战。

ALCYONE技术:一种太空生物反应器

传统的地面模拟实验往往会对生物样本引入不必要的应力,并且只能近似模拟真实的太空环境,无法完全模拟。此外,目前还无法在地面重现太空中遇到的复杂辐射环境。新开发的微重力生物反应器正是为了弥补地球模拟与真实太空条件之间的这种“差距”。由于该生物反应器专为直接在太空原位运行而设计,因此,它为生物样本提供了持续且真实的微重力与辐射环境,不受剪切应力、部分重力效应以及地面系统固有的持续重定向等因素的影响。

另一方面,直接进入太空环境也为观察、操控和理解生物过程提供了前所未有的机遇,这些过程在太空中真实展开,能够为尖端空间生物学研究提供更准确、更可靠的平台。

芯片实验室(Lab-on-a-chip)创新:为微重力而设计

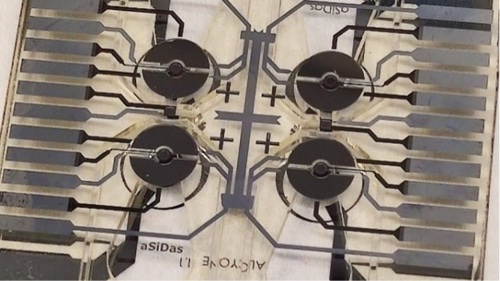

核心ALCYONE芯片实验室的架构设计及其制造,一直是罗马第一大学项目协调团队与特温特大学研究团队关注的焦点。这种微重力生物反应器通过一系列新颖的设计和工程创新脱颖而出,通过精心打造,以在严苛的太空环境中提供卓越表现。

研究重点包括紧凑性和小型化,确保最小的占位面积,使其能够无缝集成到航天器的狭窄空间中。其紧凑性最大限度地提高了宝贵的有效载荷体积,使基于太空的生物研究比以往任何时候都更加便捷,且具有成本效益。

ALCYONE芯片实验室的核心是一个先进的微流控系统。该系统能够精确控制微量流体,大幅减少试剂消耗,并能在小面积内实现多个并行实验。

ALCYONE芯片实验室的微流控方案,得到了项目产业合作伙伴Kayser Italia s.r.l.设计部署的先进自动化操作系统的有力支撑。系统包括精密的微泵和阀门,用于自动化介质交换,能够实现精确的营养输送和高效的废物清除,确保长期实验的最佳条件。

推动ALCYONE项目创新的最重要技术之一,是将薄膜传感器和执行器集成到构建微型孵化器的同一基板上,使其成为一个真正的“芯片实验室”,无需外部仪器来处理局部环境条件,以及监控孵化生物样本的状态。其集成环境控制系统利用每个孵化腔室的微型薄膜金属加热器(并配备专门的超灵敏非晶硅温度传感器),以保持精确的温度水平。

材料选择,是芯片实验室架构定义过程中关键的设计考量,尤其考虑到太空中的高辐射环境。直接接触生物样本的微流控通道中采用生物相容性材料,确保不干扰细胞过程。这些材料不仅需要承受发射和太空暴露的考验,而且面对长期辐射暴露,还需要保证生物培养物的纯度和活性。

此外,该生物反应器具有令人印象深刻的模块化和多功能性。其适应性极强的微流控腔体设计能够容纳多种细胞类型,包括哺乳动物细胞、酵母和微生物培养物,以及不同的实验设置,从而实现广泛的研究。在真实微重力环境下进行原位操作时,通过精密设计的微通道几何形状和被动流动控制技术,优化了生物反应器内部的流体动力学。这确保了样品周围均匀的营养物质分布和废物清除,防止可能模拟部分重力效应的意外剪切力或营养物质梯度,从而保证细胞得到一致且真实的微重力环境。

生物发光和智能传感器

ALCYONE项目的另一个核心创新是利用生物发光作为分析手段来监测细胞培养的状态。为此,博洛尼亚大学化学系和罗马第一大学生物学系的团队对原核细胞和真核细胞进行了基因改造,使它们具备基于荧光素酶的报告系统,以追踪特定的应激反应。

至关重要的是,基于生物发光的传感技术直接集成到微流控芯片中,用于持续、实时监测细胞代谢活动。罗马第一大学掌握的非晶硅薄膜技术被用于制造光传感器,以用于监测并分析生物样品应激条件相关的分析信号。这种非侵入性的光学方法在不干扰实验的情况下,为细胞对微重力和辐射的反应提供了重要洞察。

辐射监测:突破“立方卫星”尺寸限制

ALCYONE项目的另一个关键要素是突破立方卫星尺寸限制的新型辐射监测系统。该系统由卡尔斯鲁厄理工学院团队基于欧洲核子研究中心(CERN)的TimePix器件而开发。该系统与新型高灵敏度传感器相结合,用于研究辐射环境与生物学结果的相关性。

从设计到验证

在物理构建之前,该设计通过模拟测试进行了广泛的地面验证。计算流体动力学(CFD)分析对于优化微流控通道内的内部流体动力学至关重要,可确保在微重力环境中实现均匀的营养输送和废物清除,并最大限度地减少不希望的剪切应力。

同时,结构分析模拟严格测试了生物反应器在发射极端条件和太空真空中的耐受性,验证了其在最恶劣情况下的结构完整性,同时考量了高辐射环境。

其它的实验着重验证了生物反应器的基本功能,特别是微泵和阀门的精度,基于生物发光的应力监测的准确性,以及在受控条件下的整体可行性。微流控通道的液密性、功耗以及加热器维持的热稳定性,也持续被监测和优化。

将这款创新的微重力生物反应器从概念转化为实际可用的太空设备,还涉及严格的制造过程和全面的验证。

关键的制造步骤包括用于微流控通道和腔室以及薄膜电子器件的先进微加工技术。这包括特殊键合技术等工艺,以创建多层微流控芯片。

展望未来,该项目正在探索将其整合进立方卫星任务的机会,提供具有成本效益的实验平台,用于初步的自主太空飞行测试,进一步优化其运行参数,并在更大规模的人类太空飞行应用之前,直接评估微流控系统在真实太空辐射环境下的性能以及生物发光监测的效果。这些测试和评估将最终证明生物反应器在真实太空环境中的性能和可靠性。

在这方面,罗马第一大学航空航天工程学院体现了优良传承,过去二十年间,该学院成功发射了超过十次卫星任务,涉及青年研究员和学生在教育计划中开发的项目,从微纳卫星任务的设计到在轨运行等各个方面。

朝着首次任务迈进

新开发的在轨生物反应器有望成为重大科学突破的催化剂,从根本上改变人类对地球以外生命的理解。通过为原位研究提供持续且真实的微重力环境,特别是利用其先进的微流控系统和集成生物发光监测,该生物反应器将大大加速我们对太空如何影响人体生理学的认知。这些洞察将直接支持人类为火星及更远距离的长期太空任务开发更先进的生命支持系统。这种生物反应器在太空中进行复杂生物实验的能力,也将为生物新发现打开大门。其通过生物发光进行的持续细胞健康监测,对于评估辐射暴露等潜在对策的有效性非常强大,进而实现对防护化合物的快速、高保真筛选。

展望未来,下一步研究将包括进一步集成更先进、多模态的传感器,以实现对细胞过程和环境参数的实时、高分辨率监测,包括在细胞水平上进行直接辐射剂量监测。研究团队设想引入人工智能(AI)驱动的分析,以自主解读复杂的生物数据,包括辐射下的应激反应,并优化实验方案。进一步的改进将聚焦提高自动化程度和微型化,旨在实现完全自主的模块,能够执行长期研究任务,且仅需极少的人工干预,真正为精准太空生物技术的全新时代铺平道路,使人类能够在整个太阳系中持续生存。

开启太空生物技术的未来

这种新型微重力生物反应器是空间生物学领域的一项重要进展,为在真实太空环境中直接开展复杂的生物实验提供了前所未有的平台。通过克服地面模拟器的固有局限,它为理解生命对微重力的反应提供了前所未有的重要工具。这项创新技术不仅关乎科学探索,它也是在为人类在地球之外建立可持续生存环境铺平道路。

通过揭示生物系统在太空中如何生存或适应的秘密,该生物反应器将在开发强大的生命支持系统、宇航员健康的重要防护措施,甚至新药开发方面发挥关键作用。它真正开启了科学发现的新前沿,展示了激动人心的可能性,为太空探索和生物技术的未来开辟了道路。

延伸阅读:

上一篇:器官芯片领军者Hazel Screen教授:重塑体外研究的新可能

下一篇:机械-生物电双模态皮肤传感器,有望实现传感和电刺激等多功能