灵明光子SPAD面阵芯片:2D图像和3D点云迈向感算统一

2025-09-09 21:50:21 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

微访谈:灵明光子系统副总裁Andrew Lee

访谈背景:深圳市灵明光子科技有限公司(简称:灵明光子)由顶级海归博士团队创立于2018年5月,总部位于深圳南山,在上海张江设有研发中心。灵明光子目前团队规模超100人,其中10余位国际一流大学博士,研发人员占比超80%。灵明光子已荣获深圳市海外高层次人才团队,并取得国家级专精特新“小巨人”企业、深圳市专精特新中小企业、国家高新技术企业、2019年第八届中国创业创新大赛电子信息全国一等奖等众多奖项。

灵明光子设计的单光子雪崩二极管(SPAD),是帮助现代电子设备实现3D感知的核心器件,广泛赋能汽车、智能手机、机器人、自动控制、人机交互、智慧家居等领域。目前灵明光子提供一系列单光子直接飞行时间(SPAD dToF)传感芯片产品,包括:硅光电倍增管(SiPM)、3D堆叠dToF模组、有限点dToF传感器等,产品拥有行业领先的精准度、能效比和测距范围。为了将最前沿的SPAD与3D传感研究成果进行技术普惠化和商业化的落地,灵明光子专注于采用背照式(BSI)3D堆叠技术,将背照式SPAD传感芯片晶圆和数字逻辑电路晶圆进行混合键合,从而实现优秀的性能效果和系统集成度。灵明光子还提供以SPAD为基础的dToF系统解决方案,目前已与汽车和消费电子领域的众多头部客户达成了长期而紧密的合作。

灵明光子系统副总裁Andrew Lee受邀参加将于2025年9月在中国国际光电博览会(CIOE)期间举办的『第38届“微言大义”研讨会:激光雷达及3D传感技术』,分享《SPAD面阵芯片:2D图像和3D点云迈向感算统一》的主题演讲。在本次研讨会即将召开之际,麦姆斯咨询有幸采访了灵明光子系统副总裁Andrew Lee。

灵明光子系统副总裁Andrew Lee

麦姆斯咨询:Andrew Lee,您好,感谢您接受麦姆斯咨询的采访。首先请您自我介绍(学习及工作经历),然后阐述在灵明光子的工作职责。

Andrew Lee:大家好,我2009年至2014年在美国斯坦福大学取得了硕士及博士学位。2014年至2022年期间在苹果(Apple)公司从事摄像头及深度传感器模组的研发工作。在苹果公司工作期间有幸主导设计了当时业内最轻薄的一款摄像头模组,参与开发了业内标杆的Face ID结构光模组以及全球首款用于iPhone的散点激光雷达扫描器(LiDAR Scanner)模组。我于2022年开始在灵明光子从事LiDAR用SPAD面阵产品开发及系统研发平台的管理工作。

麦姆斯咨询:2020年我们曾为贵司进行过一期微访谈(相关链接:《灵明光子:对标国际巨头,让中国dToF单光子探测技术不再“缺芯少魂”》)。时隔五年,灵明光子有哪些新的进展与大家分享?实现了哪些重要的里程碑事件?

Andrew Lee:灵明光子自2020年完成A轮融资并成立上海子公司以来,我们持续夯实研发基础,积极推动并迎接dToF技术时代的到来。2021年3月,公司完成B轮融资,并于5月荣获海外高层次人才团队大奖。同年7月,我们推出国内首款SPADIS芯片,同时基于背照式(BSI)的SiPM实现量产出货,其光子探测效率(PDE)突破世界纪录;9月,完成B2轮融资,并发布首颗集成单点dToF芯片,性能显著超越国外同类产品;10月,首颗Spot SPADIS芯片成功点亮。

2022年,灵明光子完成C轮融资,并顺利完成某保密芯片项目从芯片、模组到算法的全链路验证。2023年4月,公司成功通过AEC-Q102车规级可靠性认证,标志着我们在汽车电子领域的技术实力与市场领导地位获得权威认可。同年8月,我们发布了超高分辨率纯固态大面阵芯片ADS6311。

2024年,灵明光子屡获殊荣,包括第十九届“中国芯”优秀技术创新产品奖、粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛银奖,以及“创·在上海”国际创新创业大赛优胜企业奖等。同年,我们与华域汽车、Lumotive展开合作,共同推动纯固态激光雷达实现图像级3D感知能力。同年7月,C2轮融资顺利完成,为智能化产业聚合注入新动力;10月,灵明光子德清子公司成立,以创新技术助力区域经济发展。

历经数年技术攻坚,我们的多款SPAD产品已进入量产阶段,并快速获得市场认可。未来,我们将立足行业前沿,进一步拓展应用场景,让激光雷达成为赋能未来智能世界的核心技术。

麦姆斯咨询:由于消费电子和汽车场景对SPAD器件的需求各异(例如手机的高帧率、车载的远距离探测),因此灵明光子在SPAD设计上采取了哪些针对性优化策略?

Andrew Lee:消费电子领域主要采用单点或低分辨率面阵SPAD传感器,其功能集中于光信号的原始数据采集,数据量相对较小,通常可交由外部处理器计算。而在车载激光雷达应用中,对传感器分辨率、探测距离和信噪比提出了更高要求,数据量显著增加,因此片上算法的性能至关重要。

首先,灵明光子ADS6311芯片集成了先进的片上DSP算法,能够实现高精度、高帧率的点云输出,不仅提升了系统响应速度,也大幅降低了对片外处理器的算力依赖,有利于实现更紧凑的激光雷达系统架构。其次,ADS6311芯片具备优秀的兼容性,可适配FPGA与SOC等多种主控方案,增强了系统设计的灵活性,降低了激光雷达厂商在主控选择上的限制,从而有助于实现更优的系统级成本控制。

在扫描方式上,ADS6311芯片支持1D与2D两种模式,为行业普遍存在的“高反污染”问题提供了更有效的解决路径,增强了复杂环境下的探测鲁棒性。

此外,ADS6311芯片创新性地在控制单元中集成了激光发射器,这一高度集成的设计不仅降低了激光雷达系统BOM成本,也显著减少了生产装配与校准难度,提高了可制造性与一致性。

凭借灵明光子业界领先的PDE,ADS6311芯片能够在较低功耗水平下实现更远距离对小物体的有效识别,同时满足主雷达远距探测和补盲/避障雷达广角近距探测的不同场景需求。基于多代验证、可量产化的先进背照式(BSI)3D堆叠技术,该芯片实现了44万像素的高分辨率SPAD面阵。

麦姆斯咨询:行业普遍认为5 ~ 6 μm SPAD设计是提升芯片集成度的关键,但面临工艺良率和散热挑战。灵明光子在该像素尺寸SPAD研发方面取得了哪些进展?目前量产良率如何?预计何时进入量产供货阶段?

Andrew Lee:自2018年成立以来,灵明光子研发团队始终专注于SPAD技术的迭代与突破,已成功实现从80 × 60、160 × 120分辨率的初代SPAD产品,到240 × 160分辨率的ADS6303芯片,再到768 × 576分辨率的ADS6311芯片的持续升级。在这一过程中,我们不断推进SPAD像素尺寸的微缩化,每一代产品都标志着技术工艺的显著提升,也清晰体现出公司在微像素领域深厚的技术积累和明确的产品路线图。

尤为值得一提的是,灵明光子基于905 nm波段的SiPM产品在其核心性能参数PDE方面取得重大突破,达到超30%的国际领先水平,并于2023年成功通过AEC-Q102 Grade 1车规级认证,目前已实现稳定规模化的量产出货。这一成就不仅印证了我们在SPAD器件设计和工艺能力上达到国际先进水平,也充分证明了公司产品在高标准要求下仍具备优异的良率控制和量产可靠性。

目前,灵明光子已在5 ~ 6 μm像素尺寸的SPAD设计方面趋于成熟。依托公司可量产的制造良率体系、持续优化的产品迭代能力以及扎实的工艺基础,预计该技术将于2027年左右进入大规模量产供货阶段,为下一代高性能SPAD传感器提供强有力的支撑。

麦姆斯咨询:灵明光子拥有成熟的BSI 3D堆叠技术,已成功研发多款SPAD-SOC芯片。请介绍BSI 3D堆叠技术如何提升SPAD-SOC芯片的综合性能?

Andrew Lee:BSI 3D堆叠技术是我们实现高性能SPAD-SOC芯片的核心工艺之一。该技术将处理电路晶圆与SPAD探测器晶圆进行垂直堆叠与键合,让芯片的综合性能得到了多方面的提升:首先,该结构实现了探测与处理单元在三维空间上的高效布局。它既为飞行时间测量电路提供了充足面积,保障高精度计时,又有效控制了淬灭电路与SPAD像元之间的距离,有助于提升响应速度并抑制串扰。同时,BSI结构使光线从背面直接入射,避免了金属线路层的遮挡,从而在实现更高像素密度、减小芯片整体面积的同时,大幅提升了光学填充因子和PDE。其次,3D堆叠技术优化了系统集成度,通过晶圆级垂直互连实现高效通信,既兼顾了探测器灵敏度和时序测量准确性,也显著提高了系统读写速度并降低了噪声。

总而言之,BSI 3D堆叠技术不仅解决了传统前照式结构面临的填充因子与电路复杂度之间的矛盾,还在提升灵敏度、精度和集成度的同时,实现了芯片尺寸、功耗和性能的整体优化,为下一代高性能SPAD-SOC芯片提供了坚实的技术基础。

麦姆斯咨询:灵明光子推出的纯固态激光雷达接收端芯片ADS6311实现了256 × 192点云分辨率,其长距离和广角的性能效果都非常优异,是全行业内唯一一颗能够实现各类方案兼顾的全能型芯片。目前,这款产品的市场推进状况如何?您是否可以分享一些典型的客户案例?

Andrew Lee:ADS6311芯片已在工业和消费领域实现量产,并计划于2025年正式启动车规领域的规模化量产。该芯片凭借其高分辨率、优异的抗干扰性能及灵活的扫描兼容性,目前已获得市场高度关注,预计年需求量将达到百万颗级别。

在车载应用方面,ADS6311芯片已成为多款车规级固态补盲激光雷达的核心组件。使用ADS6311的纯固态激光雷达拥有超广视场角,可有效识别立体车库夹层等传统感知盲区,显著提升泊车及变道场景的安全性。其紧凑型设计更易于整车集成,满足现代汽车对高性能与小体积的双重要求。另外我们与华域汽车联合开发推出的超薄型固态激光雷达模组,满足车规级抗振动、温控和可靠性要求,应用场景包括超广角补盲雷达以及前向主雷达,计划2025年实现规模化量产。

在工业与消费领域,我们与重点客户联合推出的空间记忆模组,以其卓越性能重新定义了机器人感知标准:具备120° × 90°超广视野、最远70米探测距离,并可实时输出高分辨率图像与每秒70万点的高密度点云。该模组重量仅200克,为扫地机器人、服务机器人、AGV等各类移动设备提供了轻量化、高性能的视觉解决方案。

鉴于SiPM产品已于2023年通过AEC-Q102 Grade 1车规认证并实现稳定量产,这为ADS6311芯片的车规化应用提供了充分的可靠性背书。随着与行业领先伙伴的持续合作,ADS6311芯片正在机器人、自动驾驶和智慧交通等多个关键领域加速落地,推动高性能激光雷达技术的规模化应用。

灵明光子与华域汽车联合开发的超薄型固态激光雷达模组及其应用场景

灵明光子与终端客户合作的3D扫描仪及其应用场景

麦姆斯咨询:灵明光子推出的全球首款背照式(BSI)SiPM,在905 nm波长下,光子探测效率(PDE)超30%,并通过了AEC-Q102车规级认证。请您详细介绍这款产品的特点与优势,以及目标市场与客户情况。

Andrew Lee:硅光电倍增管(SiPM)是基于单光子雪崩二极管(SPAD)并通过硅加工工艺集成的单光子敏感器件。SiPM中的每一个SPAD都在盖革模式下工作,并通过淬灭电阻相互耦合。该器件中每个单元都工作在数字/开关模式下,SiPM工作模式近似模拟器件,因为其所有的微单元都是并行读取的,从而可以生成具有高动态范围的感知信号信号,特别适用于超远距离和低反射物体探测应用场景。产品线支持客户定制,包括自定义芯片和封装,可快速订制打样投放市场;同时可提供Recon Wafer,方便客户进行灵活组合和系统验证。目前已经支持多家头部激光雷达公司进行量产导入,已实现近千万颗出货,打破欧美日韩垄断。

麦姆斯咨询:从应用落地来看,自动驾驶、机器人等领域的感知系统中,激光雷达的3D点云和摄像头的2D图像需要高精度匹配。灵明光子在“感算统一”解决方案中,是否针对这一痛点做了优化设计?您如何看待基于SPAD的“dToF测距”和“RGB成像”二合一芯片?

Andrew Lee:在自动驾驶和机器人等感知系统中,实现激光雷达3D点云与摄像头2D图像的高精度匹配确实是一个关键挑战。灵明光子基于“感算统一”的架构理念,正在从传感器层面进行前瞻性的优化设计。

我们的技术路径依托于SPAD器件的独特特性:SPAD不仅能够用于构建dToF激光雷达系统,实现高精度测距和3D感知,还能作为图像传感器使用。这两种应用都采用先进的3D堆叠芯片架构,这为未来的功能融合奠定了坚实基础。

从技术发展趋势来看,传统的2D CMOS图像传感器在性能上已经接近物理极限,而SPAD正在成为新一代的3D图像传感器。基于SPAD的图像传感器(SPAD Imager)已经初具雏形,它不仅具备单光子级别的极弱光探测能力,还拥有皮秒级的时间分辨率,这些特性能显著提高暗光成像质量和帧率。

在SPAD dToF和SPAD imager技术的基础上,基于SPAD的“dToF测距”与“RGB成像”二合一芯片将是下一代感知系统的重要发展方向。这种RGBD融合芯片是在SPAD LiDAR技术和SPAD图像传感器技术分别成熟后的自然演进。其核心优势在于能够实现真正意义上的时空一致性——深度信息与图像信息在同一芯片、同一时刻采集,从根本上解决了多传感器数据匹配的难题。

目前,我们正在积极推进相关技术的研发和产业化进程。这种融合架构不仅能够提供更精确的感知数据,还能显著降低系统复杂度、功耗和成本,相信将为自动驾驶和机器人领域带来突破性的进展。

麦姆斯咨询:以灵明光子为代表的国内领先SPAD-SOC芯片厂商,与全球领先的龙头厂商索尼相比,还存在哪些差距?或者已经逐步赶上进入并跑阶段?

Andrew Lee:针对百万像素及以下的中高分辨率SPAD面阵产品方面,我们和国内部分友商已具备与国际同行同台竞争的能力,无论是技术指标还是产品成熟度,均已进入“并跑阶段”。这类产品已能够很好地满足当前机器人、车载辅助感知等多数商业场景的需求。

然而,在更高分辨率(例如百万像素以上)及更小像素尺寸的先进工艺探索上,索尼等国际厂商仍保持着一定的技术领先优势。这类产品在高端全自动驾驶、精密测量等前沿领域有着明确需求,因此目前仍属于敏感技术领域,存在一定的国际技术贸易限制风险,我们仍需要持续投入、努力追赶。

麦姆斯咨询:请您谈谈SPAD-SOC芯片未来发展趋势?例如分辨率、像素尺寸、光子探测效率等。SPAD-SOC芯片是否借鉴CMOS图像传感器技术发展路径?

Andrew Lee:SPAD-SoC未来的核心发展趋势是更高的集成度、更小的像素尺寸、更高的PDE以及更强大的片上智能处理能力。SPAD-SoC芯片的发展确实在很大程度上借鉴了CMOS图像传感器的技术发展路径,两者在底层工艺、技术思路和产业化进程上存在显著的相似性。

首先,SPAD像素目前主流在10 μm左右,未来向5 μm甚至3 μm或更小发展,这复用了CMOS图像传感器的微缩化技术路线。其次,BSI和3D堆叠技术是CMOS图像传感器提升量子效率和集成度的重要里程碑,这些技术同样被SPAD-SoC采纳并进一步发展,其探测效率会努力向CMOS图像传感器看齐。最后,未来的SPAD-SoC将是感算存一体的高度集成化芯片,直接在芯片内部完成信号处理、数据提取甚至部分智能算法,这与CMOS图像传感器集成ISP的思路非常相似。

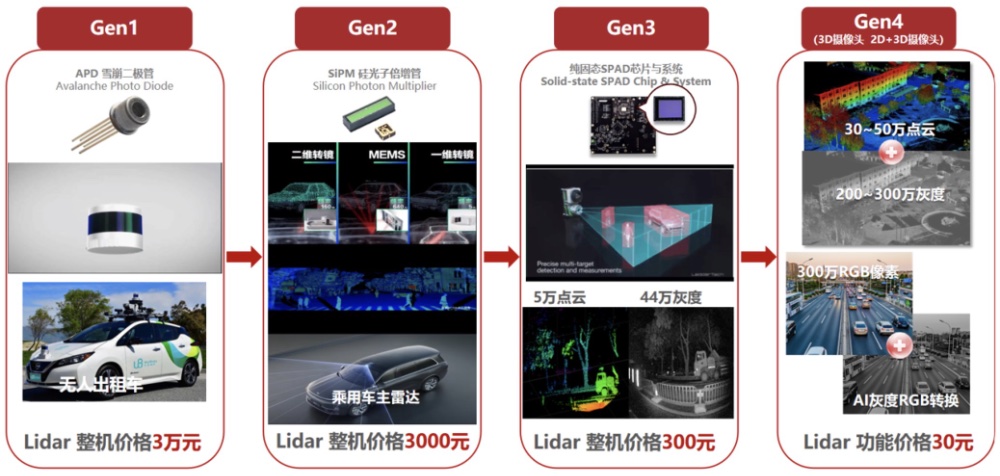

3D传感器的发展路径:从LiDAR到图像级别的3D摄像头

麦姆斯咨询:展望未来五年,灵明光子在SPAD技术和产品上有哪些前瞻性布局?

Andrew Lee:首先,我们将持续推动SPAD面阵雷达的分辨率向百万像素乃至更高级别迈进,同时持续提升PDE,为高端自动驾驶(L3级以上)提供能够识别远距离微小障碍物的高精度点云数据;其次,我们将持续攻坚RGBD,这将灵明光子技术布局的制高点,旨在实现真正的“感算统一”,提供像素级对齐的深度与色彩信息。这将极大简化下游客户的系统集成复杂度,为自动驾驶、机器人提供更可靠数据融合基础。此外,我们也将把在RGBD中实现的“感算统一”理念拓展至光通信领域,探索高灵敏度SPAD在新型光通信系统中的应用,进一步提升数据传输效率与集成度。

麦姆斯咨询:2025年9月,您将参加『第38届“微言大义”研讨会:激光雷达及3D传感技术』并发表主题演讲,届时您将为观众带来哪些方面的技术分享与交流?

Andrew Lee:非常荣幸能受邀参加第38届“微言大义”研讨会。在本次会议上,我将代表灵明光子,与业界同仁分享我们在技术研发与产业化落地中的一些核心经验与思考。首先,我会深入探讨如何通过系统级的芯片设计,来满足激光雷达对分辨率、探测距离和信噪比的极致要求;其次是量产落地中的工程化挑战,最后,我将基于当前的技术进展,展望SPAD面阵芯片的未来演进方向。期待在研讨会现场与各位专家、同仁进行深入的交流与碰撞,共同推动中国激光雷达与3D传感技术的创新与产业化进程。

延伸阅读: