气体传感器中的表面工程二维纳米材料:进展与挑战

2025-07-13 08:51:36 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

近几十年来,过渡金属二硫族化合物(TMD)、MXene、氮化物和黑磷(BP)等二维纳米材料基气体传感器受到了广泛关注。二维纳米材料卓越的物理化学和电学性质使其在室温下对气体分子高度敏感。然而,尽管具有巨大的潜力,但目前的气体传感技术存在选择性不足、检测不准确和环境不稳定性等问题。

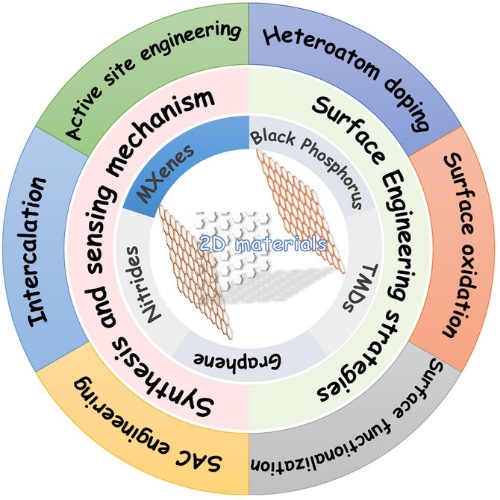

据麦姆斯咨询报道,近日,捷克布尔诺理工大学(Brno University of Technology)的研究人员在Small期刊上发表了题为“Surface-Engineered 2D Nanomaterials in Gas Sensors: Advancement and Challenges”的综述文章,概述了表面工程策略在改善二维纳米材料基气体传感器传感性能方面的最新进展。首先,介绍了新兴的二维纳米材料、它们的合成路线和气体传感机制;然后,深入探讨了常用的表面工程策略,例如缺陷调制、纳米粒子功能化和杂原子掺杂,以提高气体传感性能;还讨论了金属插层和部分表面氧化/还原方法来调节传感特性。此外,单原子催化剂工程强调了金属原子在二维纳米材料上的锚定,以提高原子利用率,从而提高催化传感活性。这些工程技术能实现有效的表面敏化,调节二维材料中的载流子浓度。该综述阐述了表面工程策略的关键目标,以克服混合材料的局限性,并为具有增强传感性能的下一代气体传感器铺平道路,进而影响广泛的应用领域。

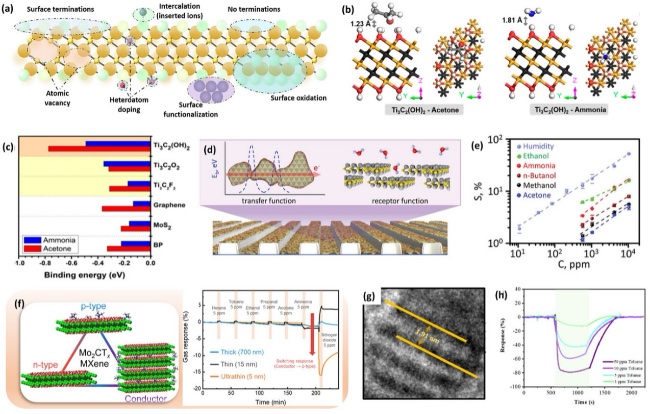

二维材料及其表面工程策略概览,包括二维材料的合成与传感机制

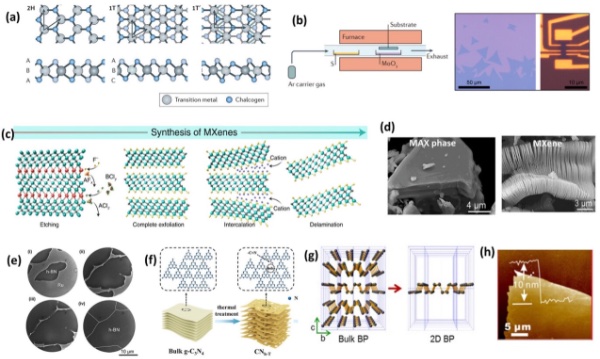

大多数二维材料的合成可分为自上而下法和自下而上法。在自上而下法中,二维材料是通过对块状层状固体进行剥离而制备的;而自下而上法则是利用原子或分子前驱体制备材料。单层二维材料被认为最适合气体传感应用,因为其所有表面原子都能参与气体吸附,并且单位体积的表面积最大。

二维材料在气体传感中的应用得益于其优异的电学、力学和化学性能。值得注意的是,二维材料的性能会因合成过程中采用的工艺参数、原子厚度以及改性策略的不同而存在差异。这些二维材料(例如TMD、碳化物和氮化物)的有益特性包括固有的原子级厚度、高表面积体积比、直接电荷转移、与超薄硅通道技术的良好兼容性、可调节的带隙以及高载流子迁移率,这些特性有助于实现卓越的气体传感性能。

用于气体传感的二维纳米材料示例

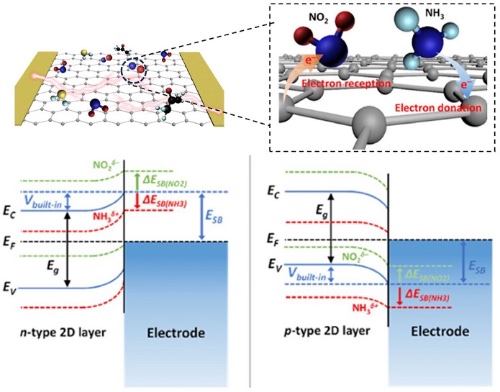

迄今为止,科学家们已经提出了不同的二维纳米材料的基本气体传感机制。电荷转移是二维薄材料的主要机制概念,其中电荷转移发生在气体分子与传感通道表面反应位点的相互作用过程。电荷转移的方向和量直接取决于气体的类型及化学结构,从而产生不同的气敏量级。二维材料传感机制的另一个重要方面是肖特基势垒调制,其中气体分析物与二维传感通道的相互作用引起内置电位和肖特基势垒的变化。

通过表面电荷转移和肖特基势垒调制的二维纳米材料的气体传感机制

TMD、MXene、黑磷(BP)以及二维氮化物等二维材料因其能在不同环境条件下发生多种物理化学反应,由此以其卓越的气敏特性而广受关注。它们的二维特性使其成为室温气体传感的理想候选者,对氨气(NH3)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)等多种气体均表现出优异的传感性能。然而,这些材料在原始状态下的性能存在不足,需要对其常规特性进行适当修饰,以克服材料本身的局限性。因此,研究人员一方面致力于保留二维材料的固有特性,另一方面尝试修饰其表面性质——因为表面性质是气体反应的关键所在。由此,通过表面工程策略对层状材料进行电化学修饰得到了广泛的探索。二维材料的表面工程允许调整其表面和化学性质,有助于传感器实现更高的气体选择性、响应度、更快的响应/恢复速度,以及更高的环境稳定性和长期稳定性。

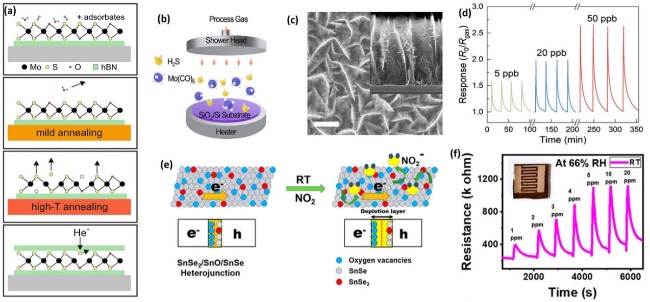

基于TMD的气体传感器中的缺陷和掺杂工程

基于MXene的气体传感器的表面工程策略示例

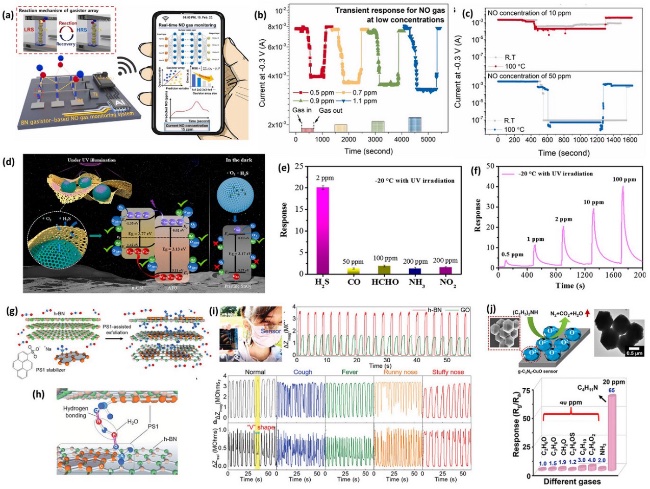

基于二维氮化物的气体传感器中的表面工程示例

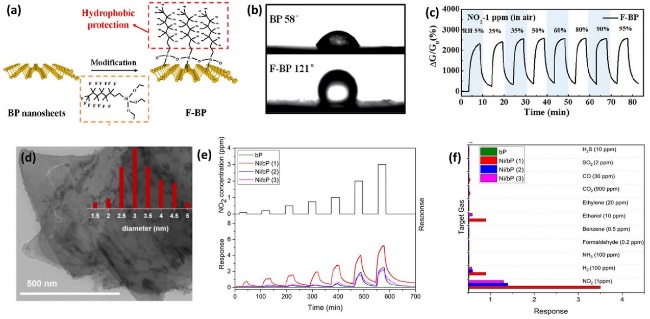

基于二维黑磷的气体传感器的表面工程策略

由于在气体传感应用中的优异性能,表面工程二维材料的未来前景广阔。尽管二维材料表面工程的大部分研究都集中在一些基本的表面改性策略上,例如杂原子掺杂和金属纳米粒子功能化,但在MoS2、WS2、Ti3C2Tx和g-C3N4等被广泛认可的二维材料中,该领域仍有很大的发展空间。新兴和复杂的表面工程策略,包括量子点和单原子催化剂功能化、原子缺陷操纵以及离子或纳米颗粒嵌入二维薄片,有可能增强传感材料与目标气体分析物的兼容性。此外,原子层沉积、离子束曝光和等离子体处理等先进的表面改性技术值得更多关注,可以进一步探索,以有效控制合成过程中的分布和参数。总之,新型先进的表面工程技术还有相当大的发展空间。将这些与最合适的二维材料相结合,可以在未来实现出色的气体传感性能。

论文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202410360

延伸阅读:

上一篇:综述:受自然嗅觉启发的电子鼻设计,助力下一代气体传感器开发

下一篇:清华大学研发具有通用气味检测能力的电子鼻,助力嗅觉感知从“专用”走向“通用”