综述:受自然嗅觉启发的电子鼻设计,助力下一代气体传感器开发

2025-07-12 21:15:16 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

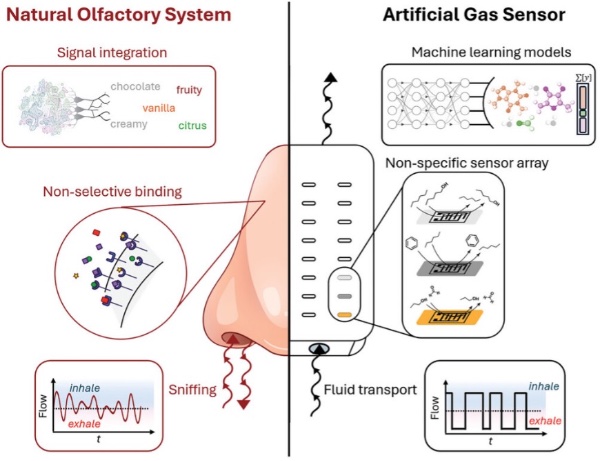

自然嗅觉系统的灵敏度和精度远超当前人工气体传感器所能达到的水平。与人工嗅觉系统不同,生物鼻子能够在复杂的且通常处于动态变化的环境中分辨出挥发性分子混合物所产生的各种气味,并能适应环境变化。图1展示了生物嗅觉原理为下一代气体传感器的开发所提供的启示。

图1 生物嗅觉原理为下一代气体传感器的开发提供启示

据麦姆斯咨询报道,近期,美国哈佛大学(Harvard University)的研究团队综述了赋予嗅觉系统辨别能力的多方面生物学原理,以及如何将这些理念应用于电子鼻(e-noses)的设计,从而在灵敏度和化学混合物的识别能力等性能指标上实现显著提升。这项研究系统地探究了自然嗅觉系统的每个组成部分,以及探讨其如何可被应用于电子鼻设计。尽管并非所有人工传感器都可以同时采用这些策略,但整合一系列仿生原理可解决灵敏度不足、漂移和选择性差等问题,进而为环境监测、工业安全和疾病诊断等诸多领域带来技术突破。相关研究内容以“Design Principles From Natural Olfaction for Electronic Noses”为题发表在Advanced Science期刊上。

嗅觉系统的生物学原理

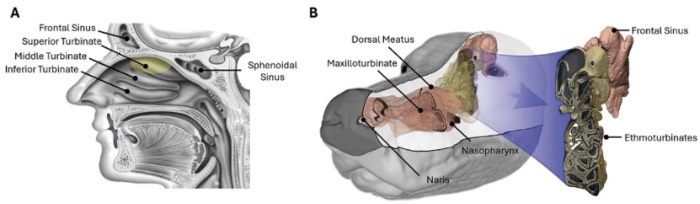

自然嗅觉系统要将挥发性刺激转化为大脑可解读的信号,首先需将其传输至分布于鼻腔后部的嗅觉上皮中的气味受体(OR)。实验测量和计算流体动力学(CFD)模拟表明,鼻腔的形状及其内部结构会显著影响空气在嗅觉上皮附近的停留时间(如图2)。研究人员正着手将受生物启发的几何设计原理融入人工传感器中。

图2 人类和犬类的鼻腔通道

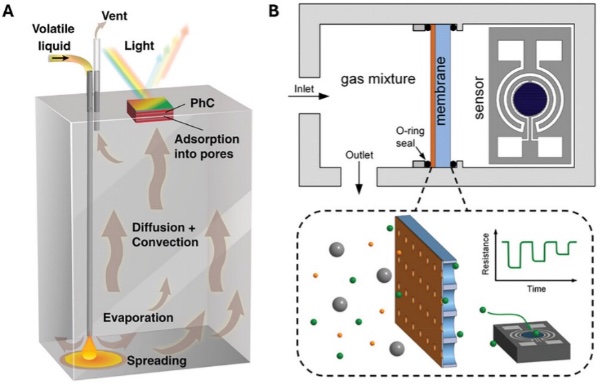

气味分子向气味受体的传输不仅决定于鼻腔通道的物理结构,还受到气味分子的物理化学性质影响。气味分子的化学结构决定了其蒸气压、扩散系数和空气-水分配系数,最终会影响其在介质中的分布情况,包括气味源与鼻前庭之间的空气以及覆盖嗅觉上皮的粘液。这些物理化学特性,连同气流模式、湿度水平和鼻腔的独特解剖结构,综合决定了气味受体处气味分子的浓度。目前已有人工气体传感器利用挥发物的物理化学性质的差异来调整器件的响应,从而有助于分辨不同的气味分子(如图3)。

图3 基于物理化学性质的气味分子分离策略

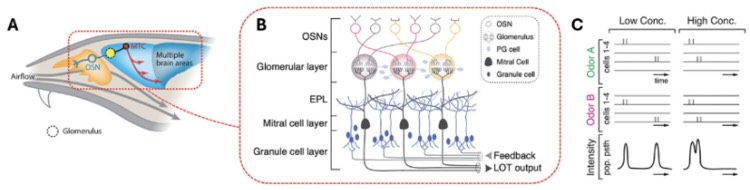

气味受体属于G蛋白偶联受体家族,位于嗅觉感觉神经元(OSN)树突(信号转导)侧的突起上,这些神经元贯穿嗅觉上皮。当气味分子与气味受体结合时,会触发生化级联反应,最终产生动作电位,然后通过OSN轴突(神经元的信号转导侧)传递到大脑深处(例如梨状皮质)进行处理和分析(如图4A)。每种气味分子以不同的强度与多个气味受体结合,进而形成特定动作电位结合模式,即所谓的“指纹”。正是凭借这种识别和处理机制,使得哺乳动物能够分辨出数量远超气味受体的气味及其混合物。为便于信号解读,研究人员对来自不同OSN的动作电位进行了时空编码。电子传感器通过空间分布和单位复制策略(借鉴类似于哺乳动物的OSN),以实现对目标分析物的更优分类,这一策略已在电子鼻中得到应用。

图4 嗅觉系统的神经通路

总之,鼻腔生物学原理揭示了四种可显著提升气体传感器技术的关键信号处理方法:捕捉感知瞬间的信号封装、类似短期记忆的信号整合、实现空间或感官分离的信号反卷积、通过抑制性反馈的信号重新校准。将这些受生物学启发的创新以及与生物嗅觉信号处理相关的新兴发现相结合,可显著提高嗅觉传感器阵列的响应速度和准确性,最终为复杂环境提供更详细、实时的信息。

影响自然嗅觉系统的其它因素

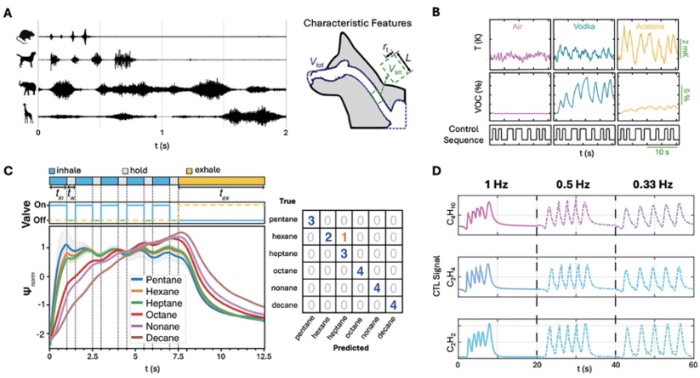

嗅探是生物嗅觉中的关键环节,其过程涉及有意调整吸气、屏息和呼气,用以提高气味的检测和辨别能力,尤其有助于低浓度挥发物的检测,从而有效增强气味分子向嗅觉上皮的传输效率。为了将嗅探机制应用于电子鼻,研究人员重点考察嗅觉检测的效率,将其定义为单位时间内可分辨的信息量(即每秒可供气体传感器检测的分子数量)。

图5 嗅探:自然嗅觉和人工嗅觉的关键要素

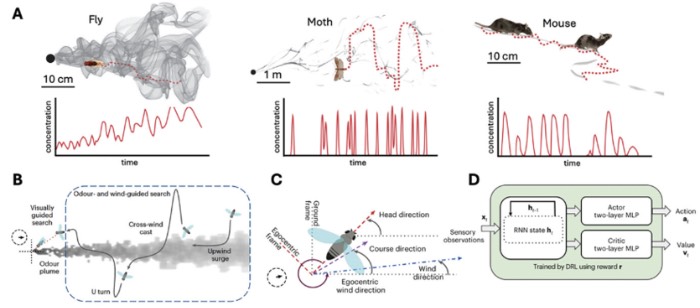

许多生物表现出趋化性(朝着化学刺激(例如气味)方向运动)或负趋化性(朝着化学刺激相反方向运动),这两种行为均由刺激物浓度的空间梯度所引导。活体生物为人工嗅觉系统中嗅探行为与趋化性的整合提供了强大的蓝图,这与动物通过立体方式处理气味的机制相对应。

图6 自然与人工系统中的趋化性和搜寻行为

检测混合物中特定目标分子颇具挑战性,这主要源于挥发物本身之间以及挥发物与气体传感器表面之间相互作用的范围和复杂性。本研究假定,自然嗅觉系统能够利用而非受限于挥发物(包括无味的挥发物)之间的协同作用。

总结与展望

综上所述,目前,电子鼻在化学传感(包括气体传感、生化传感等)方面取得了显著进展,已经在多个领域得到实际应用。随着传感器阵列、模式识别和机器学习模型的不断发展,这些器件变得精度更高、尺寸更小、成本更低,能够在特定环境中实现化学物质精准识别。通过整合如温度和湿度等环境元数据,可进一步提升电子鼻性能,使其在波动环境中具备更强的适应性。这些成果已使电子鼻成为工业安全、环境监测等领域极具价值且前景广阔的工具。从生物嗅觉系统中汲取更丰富的灵感将使人们更接近实现通用型电子鼻传感技术(如图7)。

图7 通用且可靠的电子鼻发展路径

论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202412669

延伸阅读: