综述:电阻式气体传感器及其智能应用最新进展

2025-06-28 15:43:31 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

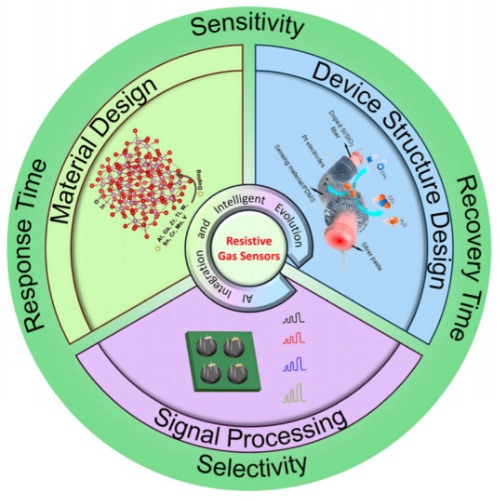

电阻式气体传感器因其结构简单、成本低且易于集成,在环境监测、工业安全和医疗诊断等领域获得广泛关注。尽管前景广阔,但是电阻式气体传感器仍存在固有局限,在实际应用中面临高功耗、严苛温度条件、选择性不足、信号漂移、湿度干扰、响应时间慢和检测限高等挑战。近年来,研究人员在传感材料优化、器件结构设计及算法改进等方面取得显著进展,正推动电阻式气体传感器向低功耗、高集成度及多功能平台演进,尤其在可穿戴电子、呼吸疾病诊断和智慧城市等新兴领域展现出重要应用潜力。

据麦姆斯咨询报道,针对上述进展和挑战,上海工程技术大学史雪荣教授团队和上海交通大学文惠敏副研究员进行了系统的综述分析,重点对电阻式气体传感器的基本工作原理、传感材料设计、器件结构优化及智能系统集成等方面进行了阐述,介绍了其智能应用最新进展,并对未来发展方向进行了展望。相关研究内容以“Recent Advances in Resistive Gas Sensors: Fundamentals, Material and Device Design, and Intelligent Applications”为题发表在Chemosensors期刊上。

图1 人工智能驱动的电阻式气体传感器:从材料到信号处理的进化途径

电阻式气体传感器的基本原理

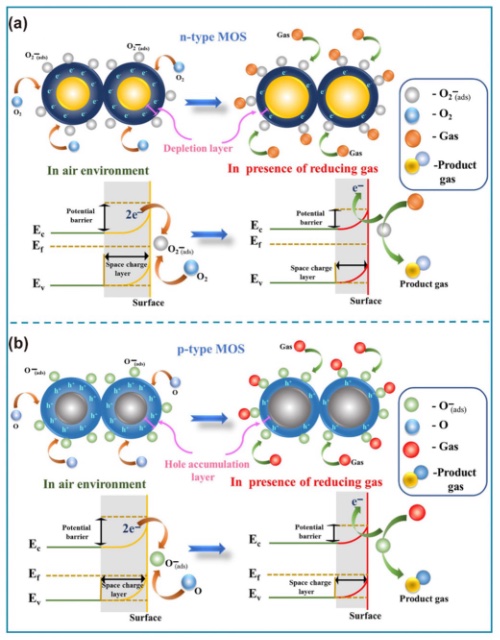

电阻式气体传感器(又称化学电阻式传感器)通过测量敏感材料与气体分子相互作用引起的电阻变化实现气体检测。当目标气体扩散至传感层时,气体分子首先吸附于材料表面并与活性位点发生作用,改变材料的载流子浓度或迁移率,进而导致电导率(或电阻)发生可测量的变化。该电阻信号经转导电路处理后,可实现气体浓度的定量分析。其核心原理依赖于敏感材料电学特性的可逆调制,气体浓度信息通过电信号变化得以表征。

图2 氧化物半导体气体传感器工作原理示意图

电阻式气体传感器可以根据不同维度进行分类。根据敏感材料类型,可分为半导体型、复合型、有机型和碳基材料型,不同材料的气敏机制与工作特性差异显著。根据器件结构,可分为两种典型技术形式:单元件传感器(采用单个敏感元件)和阵列传感器系统(通常集成4 ~ 8个响应差异化的传感单元)。

电阻式气体传感器关键技术进展

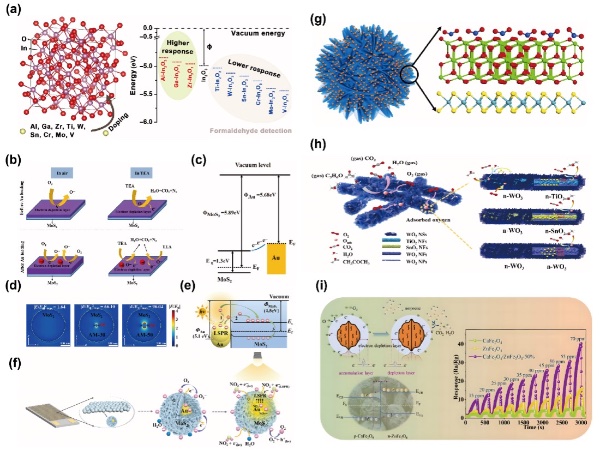

在材料设计中,增强气敏性能的代表性改性策略包括掺杂、表面功能化、复合材料设计和异质结构建等。

图3 电阻式气体传感器的材料设计策略

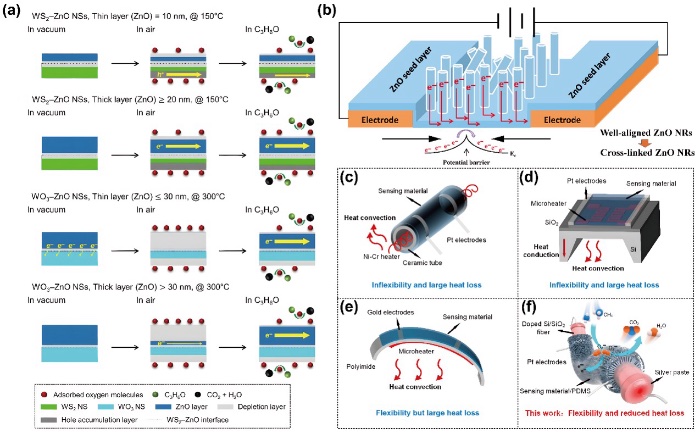

除了材料本身,气敏器件的结构参数也对性能有显著影响。通过优化传感器的几何结构和集成方法,可以改善气体扩散条件、响应速度和器件功耗等关键指标。

图4 电阻式气体传感器的器件结构设计策略

高性能气体传感器不仅依赖于材料和结构的改进,还需要结合有效的信号处理和自校准技术,以在复杂环境中保持可靠稳定的输出。

通过材料设计(例如催化功能化、异质结工程)、器件结构优化(例如薄膜制备、电极间距调控)和智能算法创新,电阻式气体传感器已取得诸多显著进展,这些进展本质上涉及灵敏度、选择性、响应动力学、稳定性及功耗等关键指标的权衡。未来研究需聚焦材料、器件结构与算法的协同设计,通过集成化方案平衡不同应用场景下的性能需求。

人工智能集成与智能演进

近二十年来,机器学习为电阻式气体传感器的新材料开发提供了重要支撑,诸多先进材料通过监督学习与无监督学习范式设计而成。目前,融合人工智能系统的智能电阻式气体传感器阵列已在仿生嗅觉系统、生物医学等领域取得突破性进展。

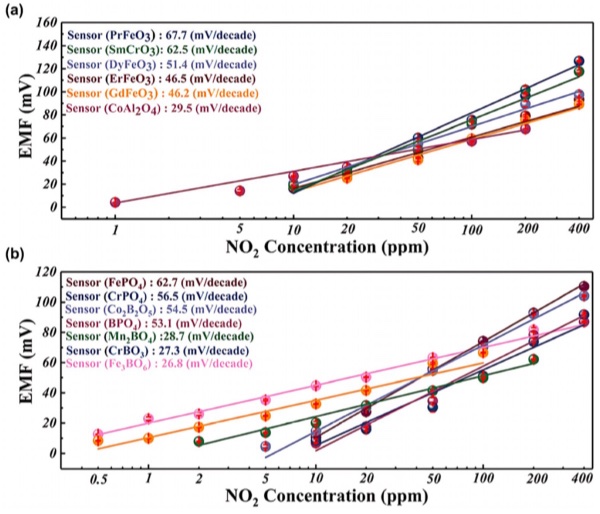

图5 基于机器学习的气体传感器比较灵敏度分析

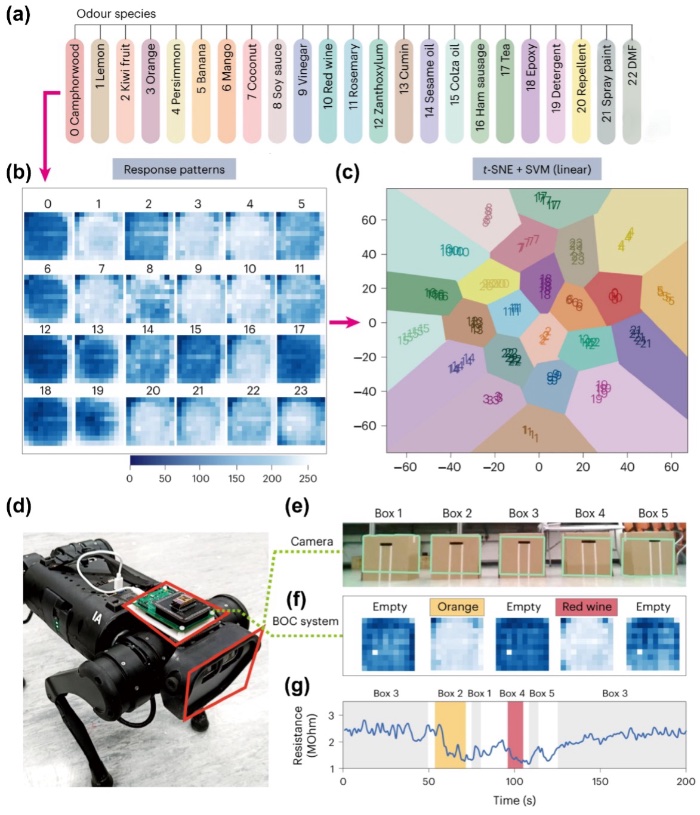

图6 集成到四足移动机器人中的仿生嗅觉系统

电阻式气体传感器的应用

当前,电阻式气体传感器已广泛应用于多领域。在环境空气质量监测中,通过检测有害气体与颗粒污染物实现空气质量评估。在工业安全与挥发性有机物(VOCs)检测中,助力智能生产与安全预警。在医疗健康监测与智能可穿戴设备中,提供实时数据采集与辅助诊断支持,展现出显著的应用价值。

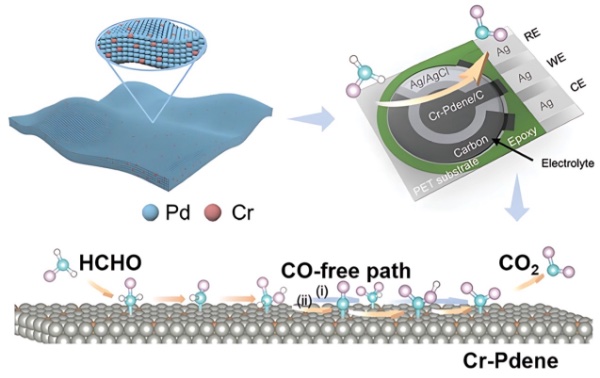

图7 用于甲醛监测的超薄Cr-Pdene层

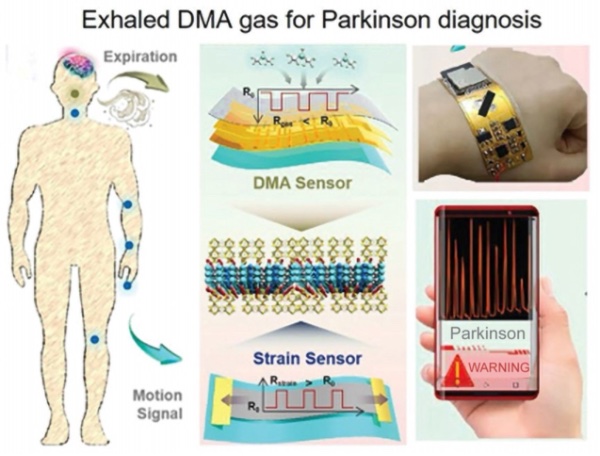

图8 用于帕金森病的即时健康监测的灵活双模式气体和应变传感器

结论与展望

近几十年来,电阻式气体传感器在核心材料创新和与人工智能融合方面取得了显著进展,但在长期稳定性和抗干扰性等方面仍存在关键挑战。在实际部署中面临高功耗、湿度交叉干扰、长期校准负担、制造一致性难等挑战。为解决这些问题,可从材料体系革新、嵌入式智能算法补偿、结构优化和标准化设计以及多模态传感融合等方面开展进一步研究。

未来,电阻式气体传感器将继续向更高智能、高集成化方向发展,逐步形成材料科学、嵌入式计算与物联网技术交叉的创新体系。基于当前的研究趋势,未来的研究重点将聚焦于自适应传感系统、混合传感平台、能量收集集成以及规模化制造等方面。这些技术的进步将助力克服现有挑战,并推动电阻式气体传感器在社区健康监测、智能家居等场景中的广泛应用。

论文信息:https://doi.org/10.3390/chemosensors13070224

延伸阅读: