综述:融合电生理和电化学传感的柔性微电极阵列

2025-04-28 19:41:58 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

神经通信涉及化学信号和电信号的协同作用,其中神经递质在不同的时间尺度上运作并相互作用,以实现特定大脑功能的调控。要加深对这些错综复杂交流机制的理解,需要多模态植入式神经探针——其能够长期稳定地同步监测多个大脑区域的电生理信号和多种神经递质在不同时间尺度的化学动态变化。通过阐明电信号和化学信号之间的相互作用机制,这些信号在神经和精神疾病发病机制中的作用,以及电刺激神经传递和神经调控功效的基础机制,神经探针有望彻底改变我们对神经科学基本原理的理解。这些基础认识的突破,对于实现针对一系列神经和精神疾病(例如帕金森病、抑郁症和癫痫)的治疗干预至关重要。

微电极阵列(Microelectrode array,MEA)已被广泛用于记录不同脑深度和宽度的单神经元分辨率的神经生理活动,并能在数周至数年内保持功能性。然而,坚硬的硅基微电极阵列植入物会形成一个“杀伤区”,其特征是神经元密度降低,胶质包裹增加,从而在长期使用过程中影响电生理和神经化学测量。植入物不稳定存在多种原因,包括异物反应、神经退行变性、材料退化以及脑组织和植入物之间的机械不匹配等。

此外,传统的微电极阵列通常采用金属微电极(例如金、铂、铱),这些电极对多巴胺(DA)、血清素或5-羟色胺(5-HT)和腺苷(AD)等电活性神经递质的敏感性较差。

过去十年来,业界一直致力于调整微电极阵列的导电和绝缘组件的结构、功能和尺寸特性,以获得适当的化学和电学特性,并使其机械特性与神经系统相匹配。值得注意的是,聚酰亚胺等微米级聚合物已被用作柔性微电极阵列基底,以模拟软性脑组织的机械特性,从而最大限度地减少永久性机械创伤和炎症。这些柔性、亚细胞尺度的微电极阵列已证明能与神经组织无缝整合,从而实现长期稳定的记录。此外,要实现高信噪比、长期电性能和稳定的电化学检测,必须仔细选择导电电极材料。各种材料涂层,例如氧化铱、纳米铂和导电聚合物等,已被用于降低阻抗、增强金属基微电极阵列的电荷转移能力。最近,通过对柔性微电极阵列进行定制功能化,实现了对电活性和非电活性神经递质的电化学检测。

据麦姆斯咨询介绍,美国路易斯安那理工大学、路易斯安那州立大学和匹兹堡大学的研究人员在Biosensors期刊上发表了一篇题为“Recent Progress in Flexible Microelectrode Arrays for Combined Electrophysiological and Electrochemical Sensing”的综述性文章。该综述总结了柔性微电极阵列制造和功能化方面的最新进展,以实现以下目标:(1)多时间尺度神经递质检测;(2)融合电生理和电化学传感的柔性微电极阵列功能化策略,包括(a)复合涂层、(b)酶和适配体的整合;(3)在柔性微电极阵列上集成碳电极;(4)从单个器件获取电化学和电生理测量结果。

文章重点介绍了设计用于神经活动电生理和电化学监测的柔性微电极阵列的最新进展。这些发展包括在多个时间尺度上整合神经递质检测的策略,实现多种分析物的同时检测,以及采用尽量减少传感器污染和脑损伤的方法以实现长期性能。

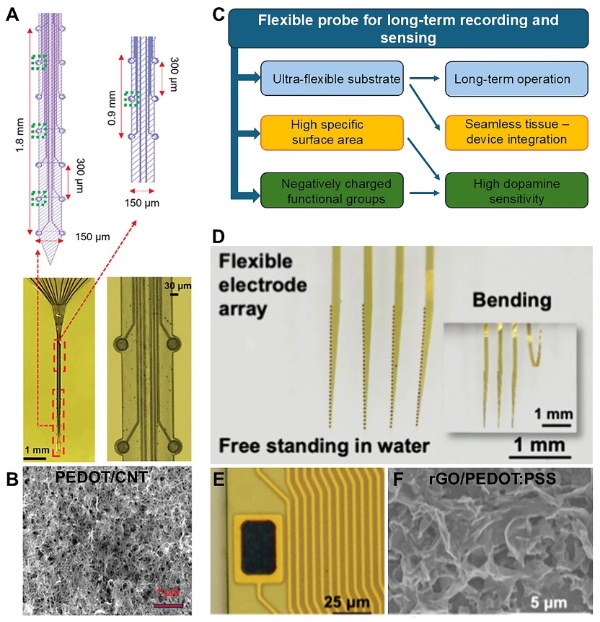

采用导电聚合物和复合涂层的微电极阵列,用于电生理记录和神经递质检测

新型微电极阵列技术能够同时记录神经电信号并检测神经递质,为探索大脑中电信号和化学信号之间复杂的相互作用提供了一个综合平台。这些采用柔性聚合物和功能化表面设计,在减少机械创伤和炎症,支持稳定、长期多模态神经记录方面大有可为。

其中一项关键进展是纳米材料的使用,特别是纳米碳基导电聚合物复合材料,它提高了微电极阵列的电化学性能。这些材料提供了更大的表面积、低阻抗电极,提高了电生理记录的信噪比,并提高了灵敏度和稳定性,可用于长期神经递质监测。

使用铂和纳米铂微电极检测谷氨酸的酶解机制示意图

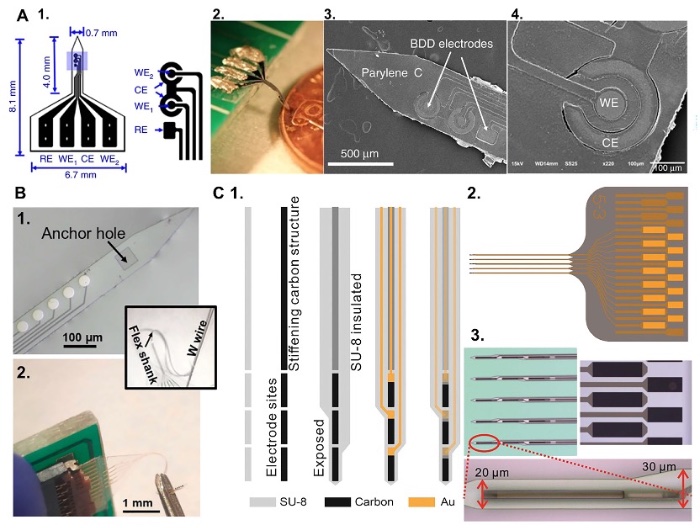

另一项变革性发展是批量制造柔性微电极阵列时采用碳替代金属。这一创新改进了电极的电化学性能和生物相容性,通过碳材料的优势特性,促进了稳定的多模态电化学和电生理记录。然而,与柔性金属微电极阵列的标准制造工艺相比,在柔性基底上批量制造碳电极更加复杂且具有挑战性。因此,碳微电极技术的持续进步(包括新型制造技术和微型化),对于推进慢性神经化学传感、改进多模态神经接口设计至关重要。

柔性纳米铂涂层微电极阵列,有效监测大鼠创伤性脑损伤模型中谷氨酸浓度的变化

神经递质选择性电化学检测依赖于在微电极表面固定酶或适配体等生物识别元件,通过使用纳米多孔表面、柔性微电极阵列基底和两性离子聚合物封装,也得到了大幅改进。然而,酶和适配体在生物环境中的降解仍然是一个挑战,目前的固定方法存在局限性。例如,人工滴注的吞吐量低,而且可能导致涂层覆盖范围和厚度的变化。交联还可能对电生理学的电极阻抗产生负面影响。需要改进固定技术,以提高涂层精度、增加吞吐量、增强器件稳定性和性能,尤其是对于复杂生物环境中的长期监测。

柔性微电极阵列及其适体传感器组装过程和检测机制示意图

随着这些微电极阵列技术的不断发展,在理解大脑中电信号和化学信号之间复杂相互作用方面的应用,将使人们对神经系统疾病的内在机制有更深入的了解,而这是导致全球残疾人口增长的主要原因之一。这一进展将对神经和脑部疾病的治疗产生深远影响,提供诊断价值,支持先进的治疗方法,例如闭环深部脑刺激,以及其他基于神经调控的疗法和治疗性脑机接口(BMI)等。

为了充分发挥这些微电极阵列在多模态检测方面的潜力,需要专门的硬件来有效收集和整合电化学和电生理学数据集,而不会造成电气干扰。

在柔性微电极阵列中集成碳材料

目前的多模态采集方法受到空间或时间分辨率以及通道数的限制,降低了大脑多模态映射的效率和精度。这些限制强调了改进硬件以实现高通道数、高分辨率和同步测量的必要性。微型化、数据处理和集成方面的进步,对克服这些挑战至关重要。这些改进将能更有效地管理复杂的数据集,扩大柔性微电极阵列在研究和临床环境中的应用。最终,这些发展将为下一代诊断工具和疗法奠定基础,有力推动神经科学领域的发展。

此外,成功实现对大脑活动的多模态解读,有望为深入理解智力甚至意识的基础开辟新途径,使工程师能够模拟大脑活动,提高逆向大脑的能力。例如,更好地了解大脑神经动态可以激发复杂的人工神经网络和人工智能算法的开发,提高模式识别和决策等任务的性能。与当今依赖二进制逻辑门的计算机不同,复制大脑神经元的兴奋水平,有望开发更强大、更高效的计算机。

带有玻璃态碳(CG)电极和互连器件的全GC-微电极阵列

除了用于电生理学和电化学传感,PEDOT涂层和碳微电极还可以用于电刺激。此外,超柔性器件方面取得的最新进展,使低电流颅内宏刺激成为可能,从而确保了无缝组织整合,避免神经变性。这些进展表明,组织整合电极可以提供高效、选择性且持久的神经调控,同时最大限度减少组织损伤和脱靶效应。

包括多分析检测在内的双重传感模式为了解大脑机制提供了重要依据,而刺激对于神经调控疗法、脑机接口和促进组织再生等应用尤为重要。在微电极阵列上集成刺激功能,不仅能扩展功能,还能对神经系统疾病进行更全面、更有针对性的治疗,并增强神经可塑性。

未来,有前景的方向之一是将柔性微电极阵列与类器官模型相结合,为研究大脑活动和测试疗法提供显著优势。值得注意的是,多能干细胞衍生的脑有机体已取得显著进展,通过其三维多细胞结构和发育特征复制了人脑的主要特征。

柔性微电极阵列尤其有用,因为它们能够适应类器官的三维结构,为更相关的电刺激和机械刺激创造仿生环境。与刚性微电极阵列不同的是,柔性微电极阵列能够适应柔软、弯曲的表面,从而增强电生理记录,同时还能适应类器官的生长和结构变化,实现无创监测。这种优势组合将推动对神经退行性疾病、发育障碍和癌症等疾病的研究。

论文链接:https://doi.org/10.3390/bios15020100

推荐课程:《第70期“见微知著”培训课程:微电极及生物医疗应用》

延伸阅读:

上一篇:用于脑机接口系统的神经电极:从刚性到柔性的演变

下一篇:最后一页