综述:面向自由活动动物的皮层内神经接口技术及应用进展

2025-04-24 20:16:08 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

神经接口能够在神经系统与外部设备之间建立双向通信链路,用于捕获、转换和传输神经信号,并向神经系统提供反馈。非侵入式神经接口(例如脑电图EEG)提供了一种便捷、低风险的神经信号采集方法,但牺牲了频率丰富性和空间分辨率。皮层内接口直接与神经元接触,可捕获被硬脑膜、颅骨和头皮过滤掉的高频动作电位。此外,侵入式接口支持多模态神经信息检测,即同时记录电信号和化学信号。不仅如此,侵入式接口能够精确定位神经元活动并进行靶向神经调控。这些优势为侵入式神经接口技术的持续创新和应用提供了新动力。

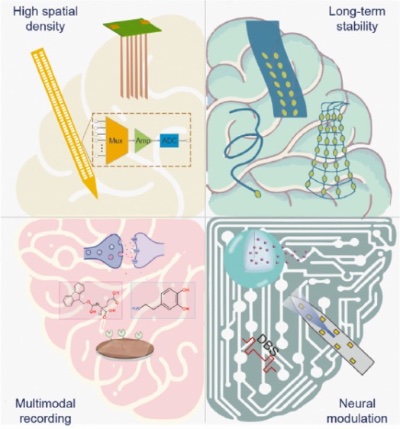

自由活动动物的皮层内神经接口对电极等相关技术提出了更高的要求。首先,高空间密度集成的发展,旨在在有限区域内布置更多电极,以在不增加动物头部负担的情况下实现更高的信号通量。其次,稳定的长期检测需要减少脑组织的免疫反应和电极的相对位移,以最小化实验对象运动时的数据变异。第三,神经电活动和化学活动的多模态记录功能需要进一步整合微加工和传感技术,以构建针对不同模态信息的敏感界面,同时避免不同信号通路之间的串扰。最后,双向集成涉及将先进的神经检测(动作电位、局部场电位(LFP)和神经递质浓度)与神经调控(电、光和化学方法)相结合,这需要集成电刺激(ES)电极、光波导或微流控通道的探针制备技术。

皮层内神经接口技术的发展方向

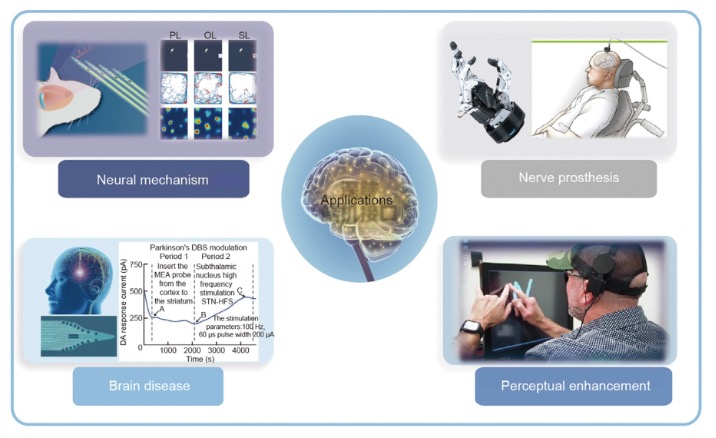

上述神经接口技术在行为研究中的应用,使研究人员能够在动物的自然状态进行直接观测。特别是,跨多个脑区神经回路的多模态神经信息高密度检测,为神经元集群如何协调行为的机制提供了重要洞察。与头部固定动物的急性实验相比,长期稳定监测对于阐明动物行为和脑功能的发展、适应及可塑性至关重要。由此能够追踪认知功能(例如学习和记忆)或临床大脑疾病的演变过程。此外,神经递质检测技术的进步,使研究人员能够探索大脑中的化学通讯如何影响自由活动动物的生理功能、行为和情绪。神经调控为恢复正常功能以及治疗神经系统疾病提供了新策略。

据麦姆斯咨询介绍,中国科学院空天信息创新研究院、中国科学院大学和上海交通大学的研究人员近期在Engineering期刊上发表了一篇题为“Recent Advances in Intracortical Neural Interfaces for Freely Moving Animals: Technologies and Applications”综述性论文。该论文深入探讨了面向自由活动动物的皮层内神经接口技术的最新进展。这些接口可以在神经系统和外部设备之间建立连接,有望彻底变革神经科学研究和临床医学。

研究人员全面分析了理想的植入式神经接口器件的四个关键技术方向:更高的空间密度、更好的生物相容性、更强的电/神经递质信号多模态检测以及更有效的神经调控。

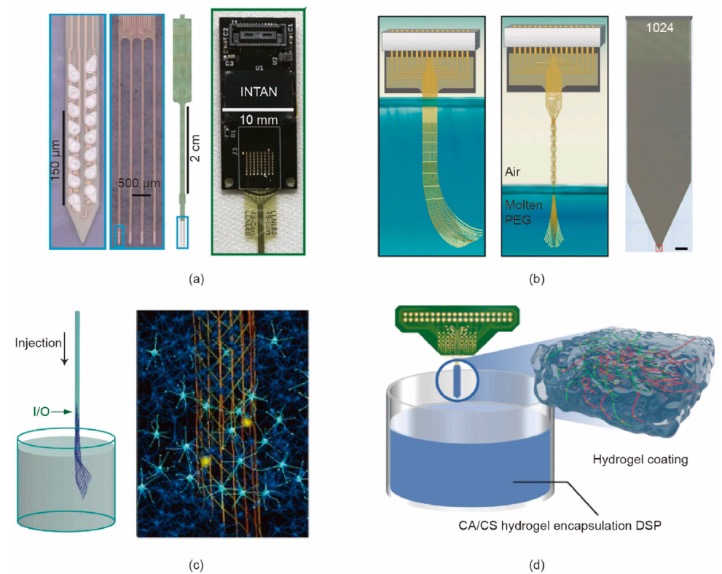

更高空间密度的微电极阵列(MEA)

在高空间密度方面,微电极阵列(MEA)设计有了长足的发展。犹他阵列和密歇根阵列这两种经典的微电极阵列结构,已采用新工艺和新材料进行了重新配置。例如,犹他梯度电极阵列通过倾斜电极针并在电极针上整合纵向多位点来实现更高的通道密度。而密歇根阵列则探索了电子束光刻和双层布线等方法来增加记录点的数量。利用CMOS技术还实现了神经电极与放大器电路的集成,从而缩小了后端电路的尺寸。

微电极阵列(MEA)的长期稳定性

微电极阵列的长期稳定性至关重要,它正受到组织损伤和免疫反应的挑战。为了解决这个问题,目前正在研究使用聚酰亚胺、聚二甲苯和PDMS等柔性基材。这些材料的杨氏模量较低,与脑组织的杨氏模量相似,可减少免疫反应。此外,还采用了表面处理方法,包括电极涂层和电极部位的电镀层等,以提高记录信号的质量和寿命。

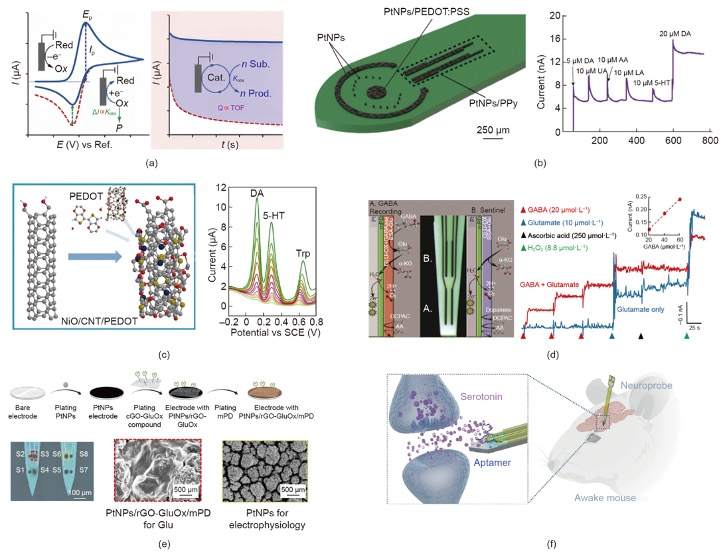

电生理-电化学双模态记录

多模态记录的微电极阵列是另一个重点方向。这种器件可以检测电生理信号和神经递质信号。安培计和快速扫描循环伏安法等电化学方法,可用于测量神经递质浓度。利用碳基材料、导电聚合物和酶等材料为各种神经递质构建了不同的敏感层。然而,在实现高分辨率和选择性检测以及集成检测电路方面仍然存在挑战。

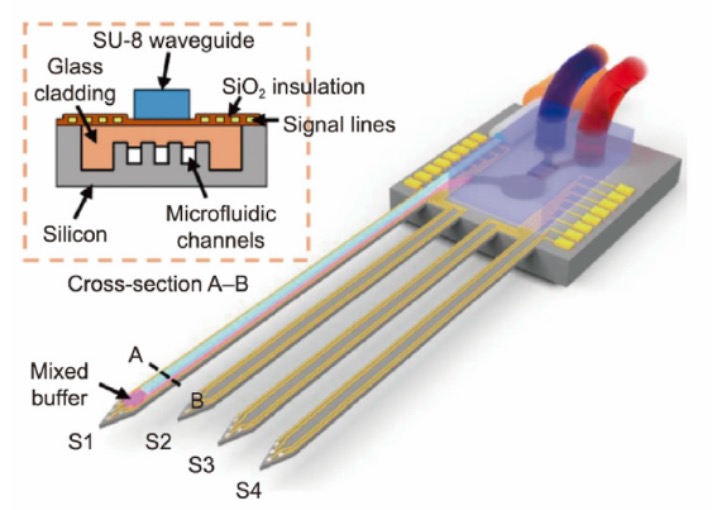

集成微流控通道的微电极阵列(MEA)

目前还在开发既能记录又能调控神经活动的双向神经探针。电刺激(ES)、光学调制和微流控输送是主要的调控方法。电刺激在特异性方面存在局限性,而光学调制具有更高的细胞特异性。微流控输送技术可将药物或化学分子精确输送到特定脑区。

神经接口技术的潜在应用

皮层内神经接口的这些技术进步具有广泛的应用前景。它们可以帮助研究人员更好地了解神经回路功能、神经编码和解码机制以及临床疾病的发病机理。未来,它们还可能有助于针对神经系统疾病开发更有效的个性化疗法,以及恢复运动和感觉功能。然而,诸如柔性MEMS及CMOS制造技术的成熟度,以及热噪声和电噪声的管理等挑战仍有待克服。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.12.012

延伸阅读: