综述:面向生物医学应用的可穿戴超声设备

2025-04-13 22:03:38 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

具有出色柔性的可穿戴设备,能够适应不规则表面,极大地改变了人类医疗保健领域。超声技术凭借其优越的穿透深度、无损特性以及多样化的功能,已被广泛应用于多种疾病的诊断与治疗。然而,传统的超声设备通常体积庞大且结构刚性,严重限制了其在生物医学领域的进一步发展。可穿戴柔性超声设备结合了可穿戴电子技术与超声技术的优势,为生物医学应用提供了实时、连续且无损的策略。可穿戴超声设备能够无缝贴合人体皮肤或器官表面,显著提升了其工作性能、耐用性和舒适度。

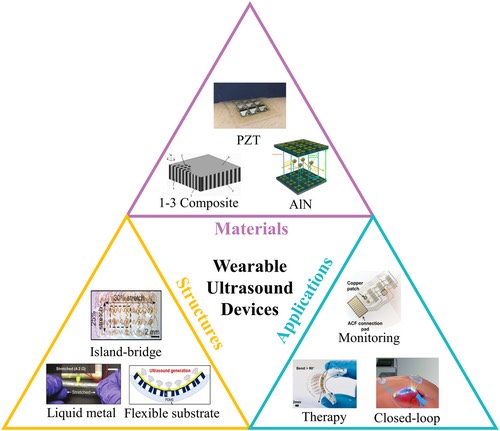

据麦姆斯咨询报道,近日,清华大学与中国电子科技集团公司信息科学研究院的研究人员组成的团队在FlexTech期刊发表了题为“Wearable Ultrasound Devices for Biomedical Applications”的论文,综述了开发面向生物医学应用的可穿戴超声设备的最新进展,包括材料选择、结构设计以及在生物医学领域的应用(图1)。研究人员概述了用于血流动力学监测、深层组织能量传输和闭环治疗的可穿戴超声设备。最后讨论了开发可穿戴超声设备所面临的挑战以及未来的发展趋势。

图1 可穿戴超声设备的材料、结构设计和生物医学应用

可穿戴超声设备的材料和结构设计

可穿戴超声设备的关键组件是有源声学层和可拉伸机械结构。有源声学层基于具有高机电耦合性能的压电材料或结构。有源声学层是可穿戴超声设备的核心,可实现超声的发射和接收。可拉伸的机械结构包括可拉伸的互连线和基板。可拉伸互连线可承受较大的机械变形,同时保持良好的导电性。这使得可穿戴设备在贴合人体皮肤和器官表面时也能正常工作。可拉伸基板可为整个可穿戴超声设备提供机械支持和化学保护,显著提高其生物相容性。因此,可拉伸结构对于可穿戴超声设备实现出色的柔性和适配性至关重要。

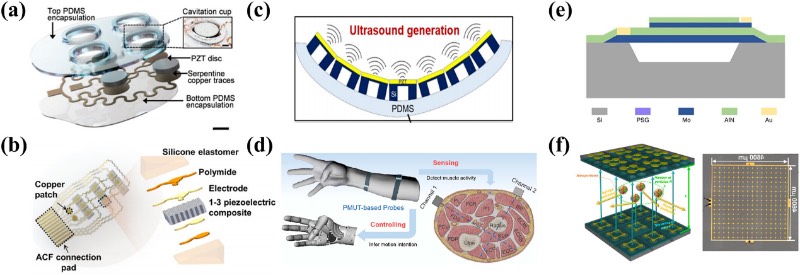

近年来,基于微机电系统(MEMS)的可穿戴超声设备发展迅速。MEMS换能器依靠薄膜的弯曲振动来产生和接收超声,这与传统PZT器件的工作方式不同。MEMS换能器的核心结构是悬浮在空腔中的一层薄膜,其尺寸通常在微米级。MEMS换能器可分为两种类型:电容式微机械超声换能器(CMUT)和压电式微机械超声换能器(PMUT)。与块体型PZT器件相比,MEMS换能器在空气中具有更高的激励强度和传输距离。同时,MEMS换能器与集成电路(IC)工艺兼容,能够实现更高的集成密度和制造效率。用于脑刺激研究的柔性PMUT阵列、为手势识别和假肢控制而设计的可穿戴PMUT系统分别如图2c和2d所示。图2e和2f分别显示了CMUT器件和基于CMUT的生化检测方法。

图2 可穿戴超声设备的有源声学层

可拉伸的机械结构,包括可拉伸的互连线和基板,赋予了可穿戴超声设备良好的柔性和适应性。可拉伸的机械结构需要在变形过程中保持导电性,而柔性基板则为可穿戴超声设备提供支撑和保护。

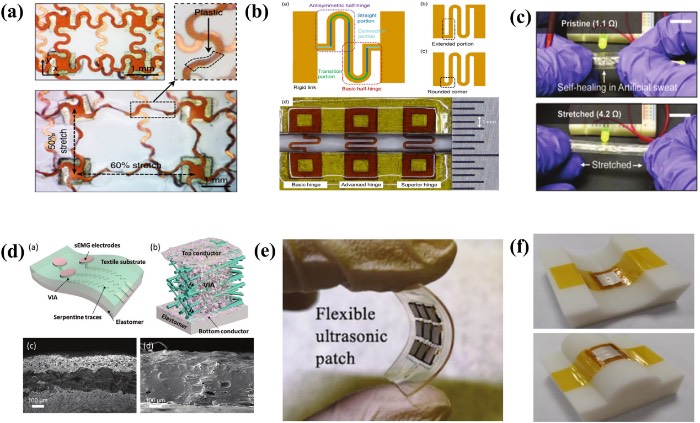

“岛-桥”结构是一种具有代表性的可拉伸设计方式。该结构通过互连线的大幅变形实现高柔性,同时确保无机电子器件的机械完整性与可靠性。如图3a所示,所提出的保形超声设备在x方向上可逆拉伸达30%,在y方向上可达25%。液态金属具备极高的可拉伸性和导电性,是目前最常用的一种本征可拉伸导体。图3c展示了一种具有自愈能力的液态金属,可实现鲁棒且可拉伸的自愈电子皮肤(e-skin)的晶圆级制造,为未来可穿戴超声设备的发展提供了新方向。然而,液态金属在医学中的使用仍面临毒性挑战,例如汞和基于镓的合金。

柔性基板在可穿戴超声设备的开发中也起着至关重要的作用。人体皮肤的弹性模量通常在20–300 kPa范围内,且可承受约15%的拉伸应变。柔性基板具有良好的柔韧性和可变形性,其弹性模量与皮肤相近。此外,基板材料还必须具备良好的生物相容性,以避免对皮肤造成刺激,确保患者的使用安全。

聚二甲基硅氧烷(PDMS)是一种广泛应用于可穿戴超声设备的高分子材料。PDMS具有与人体皮肤相近的弹性模量,使其能够紧密贴合皮肤表面。此外,PDMS的声阻抗与人体组织相近,在作为基板材料时能够有效传输超声。如图3e所示,选择柔性PDMS作为基板材料,以提高可穿戴超声设备的柔性和可拉伸性。图3f显示了PMUT和镀银聚偏二氟乙烯(PVDF)薄膜。它们都安装在经过激光加工的PET基板上,能够与平面、凹面和凸面表面实现保形接触。

图3 可穿戴超声设备的结构设计

可穿戴超声设备的生物医学应用

可穿戴超声设备在生物医学领域正日益受到广泛关注,为临床实践和医学研究提供了创新技术和前所未有的策略。研究人员概述了可穿戴超声设备在血流动力学监测、深层组织能量传输和闭环治疗中的应用。

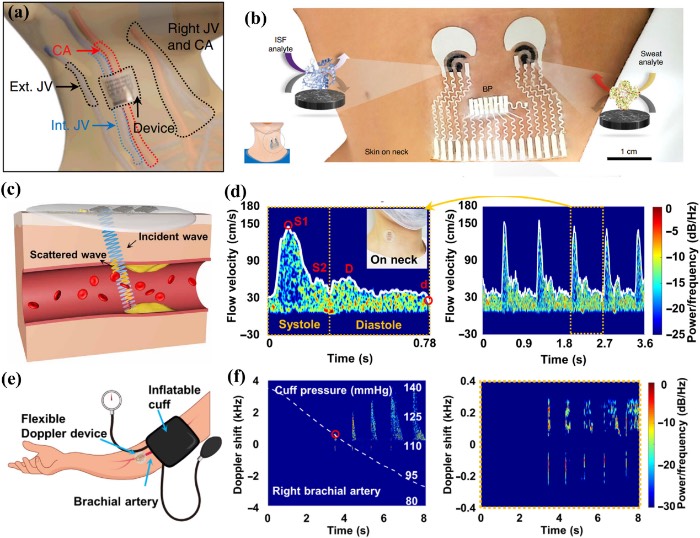

血液动力学参数包括血流、血压和血管响应等指标,对于心血管疾病的早期检测和管理至关重要。可穿戴技术的最新进展增强了人们有效监测这些参数的能力。

图4 用于血流动力学监测的可穿戴超声设备

植入式医疗器械(IMD)是一种强大的疾病治疗工具,可显著提高患者的生活质量。为这些器械提供可靠而充足的能量是一项严峻的挑战。传统的植入式医疗器械依赖内部电池,需要定期更换,这会造成二次创伤。超声技术通过无线方式向植入式医疗器械传输能量,提供了一种可行的解决方案。柔性的超声器件可避免对人体造成不适,并提高器件的可靠性和耐用性。

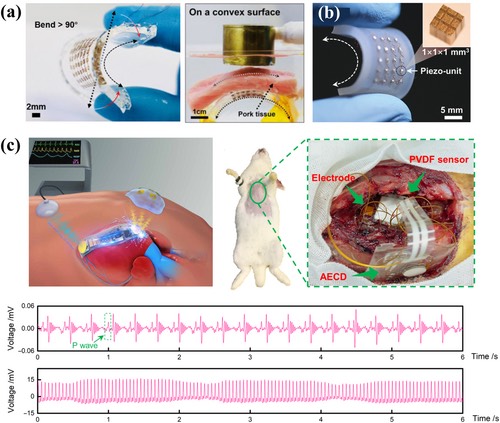

疾病的实时监测可以为疾病治疗提供重要参考。因此,开发具有闭环治疗功能的超声器件,将监测和治疗功能相结合,成为一个重要的发展方向。

图5 用于深层组织能量传输和闭环治疗的可穿戴超声器件

小结

综上所述,本综述介绍了用于生物医学应用的可穿戴超声设备的最新技术进展。研究人员阐述了材料和系统方面的最新发展情况,这些进展使得原本刚性的超声设备得以实现柔性和可拉伸性。文章还介绍了柔性超声器件在血液动力学监测、深层组织能量传输和闭环治疗等多个方向的应用。

可穿戴超声设备在生物医学应用中展现出巨大潜力。然而,在柔性结构和集成可穿戴超声系统的设计方面仍面临着诸多挑战和机遇。长期佩戴是限制其在生物医学领域进一步发展的关键因素之一。目前,大多数可穿戴超声设备都需要在其与皮肤之间使用耦合材料,这些材料通常为液态凝胶,易于变干并导致换能器脱落。因此,如何在材料设计上实现创新,以确保设备对皮肤的适应性与佩戴舒适性,将是未来的一个重要研究方向。

将人工智能(AI)集成到可穿戴超声设备中是该领域创新的关键方法,可大幅提高诊断准确性和治疗安全性。最近的研究已将人工智能应用于超声成像结果的分析,使心血管疾病的早期检测和精确诊断成为可能。通过将人工智能融入诊断、治疗和预后管理的整个工作流程,可穿戴超声设备的功能和效率将得到进一步优化。这种集成将显著增强可穿戴超声设备的临床应用,并为医疗保健应用开辟新的前景。

论文链接:https://doi.org/10.1002/fle2.70001

延伸阅读:

《压电式微机械超声换能器(PMUT)期刊文献检索与分析-2022版》

上一篇:综述:基于MOS气体传感器的电子鼻及其医学诊断应用

下一篇:连接神经元和数字世界的脑机接口:植入式微电极阵列的机遇