融合机器学习的智能电子鼻,赋能食品安全新时代

2025-07-19 09:32:55 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

电子鼻(e-Nose)技术借助主成分分析(PCA)和人工神经网络(ANN)等复杂数据处理技术,能够快速、精准地检测挥发性物质,已成为传统感官评价方法的有效替代方案。得益于人工智能(AI)的融入,电子鼻系统的性能显著增强,可实现复杂的模式识别与气味分类。尽管传感器稳定性和环境敏感性仍是挑战,但随着传感器技术和数据处理算法的持续进步,电子鼻系统在保障食品安全、环境监测及医疗诊断等领域的关键作用日益凸显。该技术的未来发展取决于传感器设计与分析技术的不断创新与改进。目前,电子鼻技术已在医疗诊断、环境监测、食品质量评估等多个领域展现出巨大潜力,尤其与机器学习(ML)的结合,更进一步增强了其应用潜力。

据麦姆斯咨询报道,近期,研究人员系统阐述了机器学习增强型传感器阵列的最新进展,全面比较了用于食品安全和营养评估的传感器类型、性能局限及应用场景,并对电子鼻技术的未来发展进行了展望。相关研究内容以“Understanding the Concepts of Smart E-Nose Technology in Combination With Machine Learning for New Era of Food Safety: An Advanced Review”为题发表在Food Safety and Health期刊上。

电子鼻技术基础

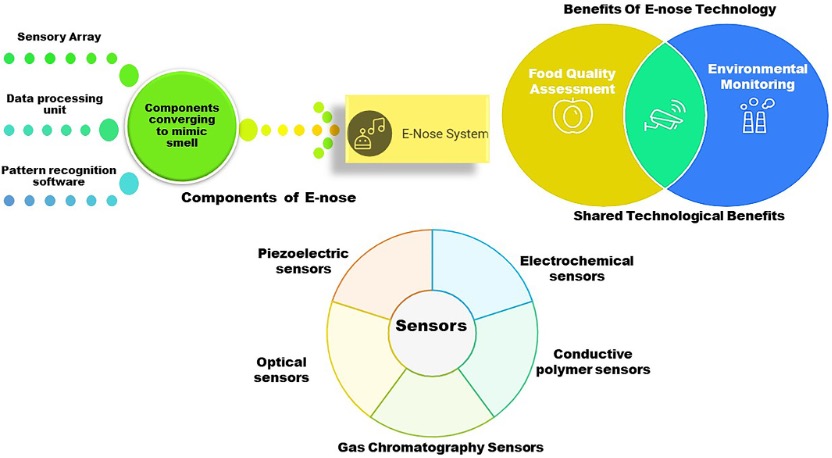

1994年,“电子鼻”被正式定义为“由一系列具有部分特异性的电子化学传感器和适宜的模式识别算法组成,可识别简单或复杂气味的装置”。电子鼻系统旨在模拟人类鼻子的工作原理。这种方法的分析目标并非识别和量化挥发性化学混合物中的单个成分,而是对完整的嗅觉特征进行定量描述,包括其各组成部分之间的关系。电子鼻通常由化学传感器阵列、模式识别系统和样品处理系统构成。图1展示了电子鼻技术中常用的传感器类型及其优势。

图1 电子鼻技术中使用的传感器类型及优势

用于检测挥发性化合物的电子鼻传感器

电子鼻系统利用各种传感器检测挥发性有机化合物(VOC),每种传感器基于不同的传感原理和材料。根据其传感材料和工作原理,可分为基于金属氧化物半导体(MOS)的传感器、基于导电聚合物的传感器和基于压电效应的传感器。此外,光学传感器、气相色谱(GC)传感器也常被集成到电子鼻系统中。

(1)金属氧化物半导体(MOS)传感器

MOS传感器因具备优异的灵敏度和选择性,成为电子鼻技术中应用最广泛的传感器之一。这类传感器采用锌、锡、钛、铁、镍及钴等金属的氧化物半导体材料。其工作原理基于气体分子吸附在传感材料表面,引起材料电导率的可测量变化。

(2)导电聚合物传感器

导电聚合物复合材料,又称本征导电聚合物(ICP),由聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等导电颗粒嵌入绝缘基体构成。基于导电聚合物的电子鼻可应用于食品质量评估、环境监测及医疗诊断等领域。其工作原理是电阻值会随环境中的化学物质而变化,通过分析电阻变化识别特定气味。

(3)压电传感器

压电传感器基于机械-电信号转换原理分类,当机械应力作用于特定晶体材料时,会产生电信号。电子鼻系统中最常用的压电传感器包括石英晶体微天平(QCM)和声表面波(SAW)传感器。

(4)光学传感器

光学传感器具有速度快、灵敏度极高等特点,可追踪化学与物理特性,广泛应用于化学传感的多个领域。通过检测代谢物与生物识别材料相互作用引起的光学变化(例如比色、荧光、化学发光或散射)进行传感。用于环境及气体检测的光学传感器主要包括光纤气体传感器和光子晶体气体传感器。

(5)气相色谱(GC)传感器

气相色谱法(通常与质谱联用)是测定气体浓度最可靠的传统方法之一。系统包含置于色谱柱内的固定相和流动相(载气)。气态化合物组分在色谱柱中分离后,进入质谱仪根据质荷比离子化并分离,从而实现气体识别。

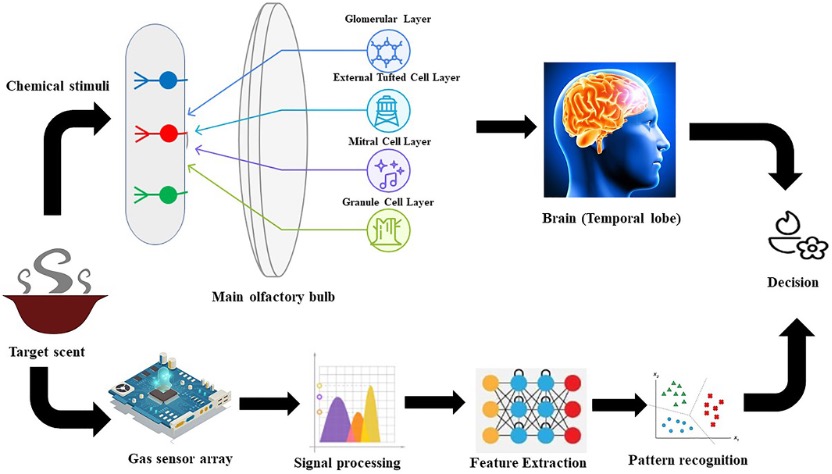

电子鼻系统

典型的电子鼻系统由样品采集器、传感器阵列、数据处理器和模式识别系统组成。样品采集器从源头收集VOC之后,传感器阵列将化学信号转换为相应的电信号。通过数据处理器及多种模式识别方法,可提高MOS气体传感器的选择性。电子鼻的数据分析流程分为四个阶段:数据收集、特征提取、分类、决策。

图2 电子鼻信号处理流程示意图

机器学习在电子鼻中的重要性

机器学习指计算机无需为特定任务进行专门编程即可自主学习的能力。机器学习主要分为两种类型:监督机器学习、无监督机器学习。机器学习通过处理电子鼻传感器阵列产生的复杂数据,可实现对气味特征的高效识别与分类。

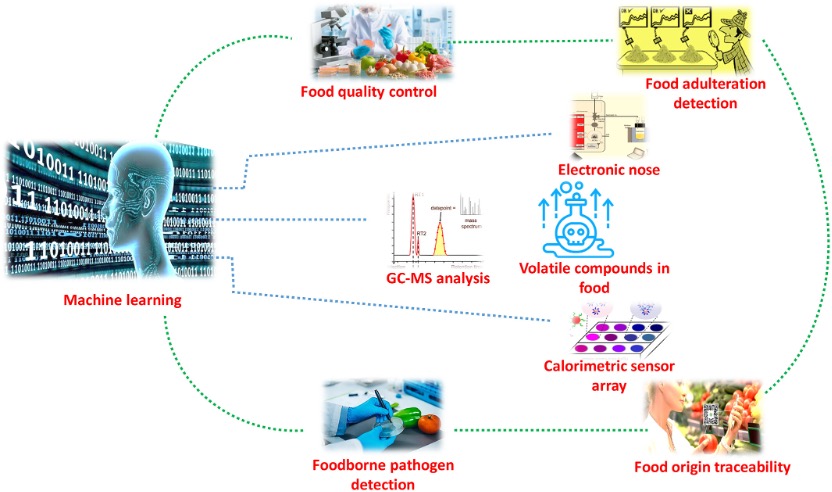

电子鼻在感官评价中的应用

电子鼻可通过分析食品散发的VOC快速评估食品新鲜度。例如根据鱼、水果和蔬菜的独特气味判断其状态。此外,该技术还可用于检测异味、不良风味以及辨别食品掺假。

图3 电子鼻与机器学习集成用于食品质量安全监测中VOC检测与分析的机制路径

未来展望

机器学习与电子鼻技术的融合,已在多个领域展现出显著提升感官评估能力的潜力。随着电子鼻系统选择性和灵敏度的持续提升,其在环境监测、食品质量评估及诊断中的应用将更加关键。未来研究应着重于:提高传感系统的选择性与灵敏度、降低功耗、增强设备便携性。同时,数据处理方法(尤其是深度学习)的进步有望进一步提升模式识别与气味分类能力。尽管前景广阔,机器学习辅助电子鼻系统在实际应用中仍面临传感器漂移、模型泛化性不足、实时部署困难等挑战。

为克服这些挑战并推动电子鼻技术发展,未来应重点关注以下方向:整合先进的深度学习与迁移学习技术,以提升模型对不同食品基质和操作环境的适应性;利用多传感器融合方法,整合电子鼻、电子舌、视觉系统或高光谱成像的数据,通过多模态传感实现更全面的分析;建立大规模、高质量的带标注VOC数据集,以提高模型的鲁棒性和准确性;部署支持轻量级、低功耗机器学习模型的边缘人工智能系统,以实现便携式设备实时应用;此外,增强机器学习模型的可解释性,对于建立用户信任、获得监管认可以及帮助从业者理解预测依据至关重要。通过攻克这些挑战并持续投入研发,机器学习赋能的电子鼻系统有望发展成为食品工业及相关领域进行实时监测与决策的强大、可靠且透明的工具。

论文信息:https://doi.org/10.1002/fsh3.70029

延伸阅读: