可穿戴设备热潮:“眼”、“腕”、“体”争夺战

2013-12-13 10:05:55 来源:BP日经 评论:0 点击:

可穿戴设备的研究据说最早出现在1980年代。在当时还只是虚幻的近未来幻想,但如今,风险企业和其他行业的企业也纷纷参与其中。在智能手机这种高性能“基础设施”的推动下,可穿戴设备这次终于要飞跃了。

从比利时首都布鲁塞尔乘火车约20分钟,就来到了欧洲北部最古老的大学城之一——鲁汶,壮丽的哥特式教堂和市政厅、街头巷尾随处可见的精美石板路给人留下了深刻的印象。

IMEC(微电子研究中心)自从1984年在这里成立以来,一直引领着世界电子研究的发展。除了专职研究人员,这里还集合了来自英特尔、三星电子等实力企业的近400名技术人员,不断地为世界贡献着半导体和纳米尖端技术。

IMEC一直以挑战“两代之后”的研究而受到高度评价,现在,这里正在开发能够体现未来形态的可穿戴设备。

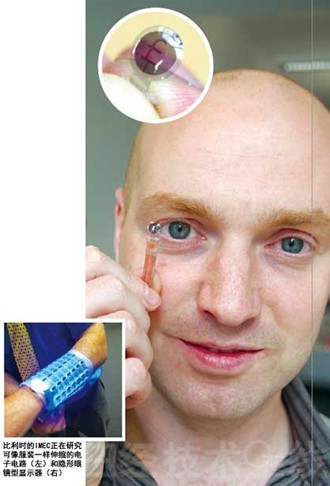

指尖捏起一片小小的透明隐形眼镜。除了圆形边缘的一部分安装了细长的电极之外,看上去并没有什么特别。

但仔细一看,就会有惊人的发现。在镜片的表面,一个发黑的“£”(英镑)符号在缓慢地闪烁。而在另一片镜片上,排列成同心圆的几个圆环依次改变明暗,仿佛人的瞳孔一般。

负责开发的Jelle De Smet介绍说,“这是隐形眼镜型的液晶显示器。虽然还只有9个像素,但基本原理已经经过了实际验证”。薄薄的弯曲镜片中嵌入了液晶元件,能够像智能手机的屏幕一样,改变每个像素的颜色,发挥显示器的功能。

首先设想的应用领域是医疗。目的是帮助虹膜受损、无法调节视野亮度的患者弥补这项功能。今后,IMEC还将把现在外置的电极和微小电池嵌入镜片中,在2年后开展实用化方面的研究。

但这还不是终点。Smet说:“我们最终的目标,是使之成为接入网络的智能终端。这样的话,就可以与外观夸张的(美国谷歌的眼镜型终端)‘Google Glass’等终端形成差异。”

如果佩戴的镜片能够与口袋里的智能手机联动,用户在接收信息或是拍照的时候,或许就不用再查看智能手机的屏幕。听上去虽然像是科幻片中的技术,但挑战其实已经开始。

贴在身体上高精度检测应激的贴片型终端、可以像衣服一样在各个方向伸缩的电路、可弯折的显示器,在IMEC,现在共有约100位研究人员在参与可穿戴技术的开发。合作研究企业从医疗器械到纤维、家电,覆盖了各行各业。

智能手机成为“平台”

为什么现在要开发可穿戴技术?IMEC的研究负责人Chris Van Hoof解释了其中的原委。

“我们从大约10年前开始研究可穿戴设备,最后发现有些为时尚早。当时的通信终端只有个人电脑,因此,研究仅限于在医院里进行技术验证。”

然而,随着苹果公司在2007年推出“iPhone”,智能手机爆炸式普及,情况发生了巨变。“随着具有远程通信、数据处理、安全等功能的智能手机这一‘平台’的登场,可穿戴设备的可能性也突飞猛进”(Hoof)。

智能手机的出现开辟了新的领域,而涉足其中的,并不只是苹果、三星等大企业。随着过去与智能手机产业关系疏远的其他行业的企业和风险企业的参与,可穿戴设备实用化的时机逐渐成熟了起来。

一马当先的,是2012年2月在美国推出腕带型活动量计“FuelBand”的耐克。这款佩戴在手腕上的终端能够检测耐克制定的运动量单位“Fuel”,在无线连接的智能手机的屏幕上显示记录的数值。

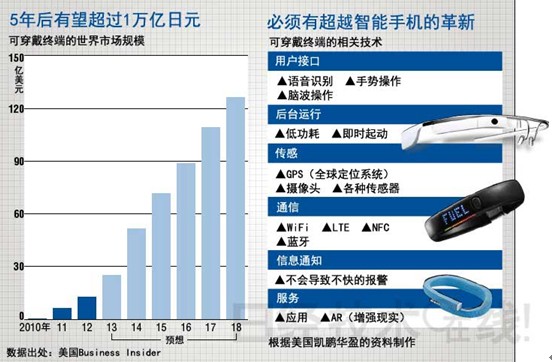

美国调查公司ABI Research指出,这款产品“具有过去的可穿戴设备没有的‘美观’要素”。该公司还预测,“今后,手表型终端和保健仪器、眼镜型终端等将源源不断地涌入市场”。据Business Insider估算,到5年后的2018年,全球可穿戴设备市场将扩大到120亿美元,是2013年的5倍以上。

但对于可穿戴设备的快速普及,也有不少人还保持冷静。向智能手机市场发起攻势的联想集团首席执行官杨元庆就表示,“手表型和眼镜型终端只是‘玩具’,目前还无法形成大的市场”。

可穿戴设备目前的处境,十分接近个人电脑、智能手机黎明期时的氛围。那么,要想把可穿戴设备培养成为“智能手机的后续商品”,有哪些必需的条件?

对此,英特尔首席公关总监史蒂夫•布朗认为,“可穿戴设备不能只是‘可穿戴’”。的确,过去的可穿戴设备时尚型差,虽说“可穿戴”,消费者却“不愿穿戴”。

而且,问题也不仅只是在外观方面。可穿戴设备要想起飞,至少还要跨越三道“障碍”。

第一道障碍是远超智能手机的便利性

位于美国硅谷的风险企业Telepathy的首席执行官井口尊仁说:“现在,在智能手机上发Facebook需要13步操作,而我们希望减少到1步。”该公司凭借旨在对抗Google Glass的眼镜型终端“Telepathy One”而被广泛关注。

井口原本是为智能手机开发AR(增强现实)应用的软件技术人员。“从2014年开始,才是可穿戴设备发展的关键期。我们要以最好的状态推出第一款产品”,怀着这样的信念,井口将发挥自己的经验,全力发展最大限度解放双手的用户接口(UI)。

收发短信23次、通话22次、访问社交媒体9次、浏览新闻6次——美国的一份调查显示,智能手机用户每天平均接触手机150次。反言之,每次接触,用户都要完成解锁屏幕、起动应用、在触摸键盘上输入等一连串操作。

Telepathy One拥有纤长的外形,而且把省去繁琐的操作作为开发的首要任务。其构想是利用配备的摄像头,以及始终联网特点,使用户轻松抓拍当前看到的景象,并且还打算加入一键上传到Twitter等功能。

过去人们把在电车上玩手机的人叫作“拇指族”,进入智能手机时代后,拇指在屏幕上滑来滑去的景象依然没有改变。毫无疑问,识别语音、视线、手势,甚至是脑波的高性能UI掌握着可穿戴设备成败的关键。

第二道障碍是“省电”

Metaio面向Google Glass开发出了汽车维修软件。虽然展示了可穿戴设备可能性,但也存在电力性能等问题。

“您知道我们的软件能够在Google Glass上运行多久吗?答案是15分钟。只是15分钟,耳朵就会觉得烫,电量也会耗尽。”

德国大型AR企业Metaio的共同创始人、首席技术官Peter Meier这样说道。

该公司在2013年10月发布了第一款面向Google Glass的AR软件。利用这款软件,用户透过镜片望向汽车发动机罩内部的时候,眼前会出现指示更换机油的步骤、故障位置等信息的影像,就算是不擅长机械的人,也能轻松完成维修。

这虽然是展示可穿戴设备可能性的先进事例,但也受到了功耗的限制。可穿戴设备不仅要比智能手机更小更轻,还要比智能手机更“耐久”。这就必须要有可延长电池续航时间的技术,但解决的方法并不只是改进部件,还必须要有能按照终端的用途去除多余功能的软件。

松下与任天堂合资成立的风险企业PUX(大阪府门真市)也是欲以这样的战略涉足市场的企业之一。PUX正在利用便携式游戏机“任天堂3DS”等孕育的技术,开发不经过OS,直接处理手指及语音等输入信号的技术。PUX社长深江秀和说:“对于可穿戴设备来说,谷歌的Android性能过剩。我们将精简安装在设备内的软件的功能,促进终端的小型化和省电化。”

最后一道障碍是“资金”

涉足可穿戴设备的新兴企业被视为担负智能手机之后的新产业发展的中坚力量。但硬件企业现在的资金环境并不是一帆风顺。

在可穿戴设备起步之初,最受关注的是美国Pebble Technology公司。该公司开发的使用电子纸作为表盘的手表型终端“Pebble”不仅外观时尚,与智能手机联动的显示来电和新邮件的功能也备受欢迎,全球累计销量已经达到了19万只以上。

但就是产品如此畅销的Pebble Technology,当初也曾经因为无法顺利得到VC(风险投资)的投资而头疼。硅谷的一位投资者解释说:“与开发软件和应用不同,需要庞大资金投入到量产中的硬件企业最近不受青睐。”

一筹莫展之下,Pebble Technology找到了从不特定对象吸收资金的“众筹”企业——美国Kickstarter公司。按照捐助的金额,出资者会得到相应的折扣或特别款式作为答谢。从2012年开始,该公司向约6.9万人募集到了1000万美元的资金。Pebble Technology的首席执行官埃里克•米基科夫斯基(Eric Migicovsky)甚至说,“如果没有Kickstarter,就没有我们的今天”。

如上所述,可穿戴设备的普及还面临着诸多课题,也有观点认为可穿戴设备不过是昙花一现。

但从长期来看,人类通过让计算机贴近身体、拓展功能,在不断尝试着更自然、更丰富多彩的沟通方式。虽然具体的形态现在还不得而知,但在这些沟通方式之中,必将包含着智能手机的未来。

相关热词搜索:可穿戴设备

上一篇:智能手机还需要有“触感”

下一篇:中国MEMS突破外国技术封锁,助“嫦娥”落月