集成薄膜铌酸锂波导的自驱动光电探测器

2025-07-26 21:22:19 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

薄膜铌酸锂(TFLN)因其优异的光学特性,被视为下一代集成光电子学的重要平台。基于薄膜铌酸锂的光子学器件(包括微波合成器、微盘激光器、电光调制器、光栅耦合器与频率梳光源)已被广泛研究,并在光子集成和通信领域展现出重要的应用价值。然而,受限于薄膜铌酸锂本身的宽带隙和低导电性,其难以单独实现光电探测功能,在实际应用方面面临挑战。

二维材料(2DM)的出现为解决上述挑战提供了极具前景的方案。二维材料是由单层或多层原子或分子组成的薄膜材料,可通过机械剥离、液相辅助剥离和化学气相沉积等方法获得,其光滑的表面可以通过范德华力(vdW)粘附在衬底表面,使其易于实现异质集成。二碲化钼(MoTe₂)作为过渡金属二硫族化合物,具有较小的带隙,适合在近红外光谱中工作。同时,二碲化钼的高载流子迁移率和稳定性进一步增强了其作为光电探测器二维材料的潜力。

据麦姆斯咨询报道,针对该领域研究,深圳工业大学项炳锡副教授团队近期提出一种集成薄膜铌酸锂波导的自驱动非对称肖特基光电探测器。该器件通过在电极边缘弯折二碲化钼增强光吸收,利用二碲化钼/金电极肖特基结的光伏效应,实现了显著的自驱动特性。相关研究成果以“Self-powered asymmetric Schottky photodetector integrated with thin-film lithium niobate waveguide”为题发表在Chip期刊上。

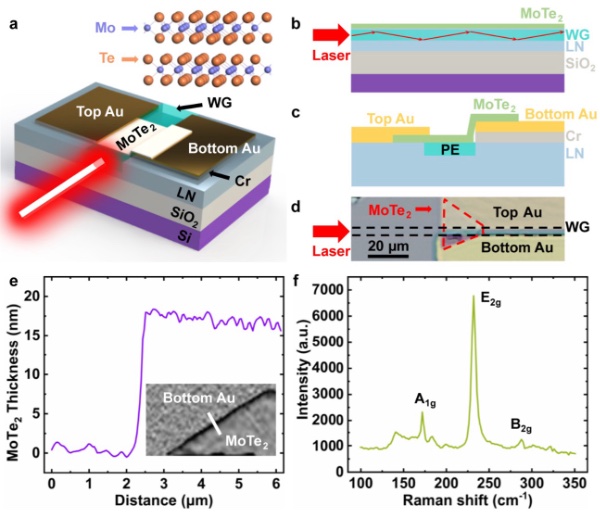

在这项工作中,研究人员提出并展示了一种工作于通信波段(1310 nm和1550 nm)的高性能二碲化钼/薄膜铌酸锂异质结构集成肖特基光电探测器。薄膜铌酸锂衬底由硅(Si)衬底、二氧化硅(SiO₂)包层和铌酸锂(LN)薄膜器件层(厚度为0.5 μm)构成。首先在薄膜铌酸锂上沉积了一层70 nm厚的底部铬/金(Cr/Au)电极作为源极,其中铬用于增强金与薄膜铌酸锂之间的结合力。波导(WG)采用质子交换(PE)法制备,宽度为4 μm,传输损耗较低,为0.7 dB/cm。随后采用干法转移法将一层二碲化钼转移到波导上,接着将30 nm厚的顶部金电极转移到二碲化钼上作为顶部电极。当激光耦合进入波导后,会在波导界面处发生反射,并逐渐被二碲化钼和金电极吸收。

图1 本研究提出的光电探测器结构表征

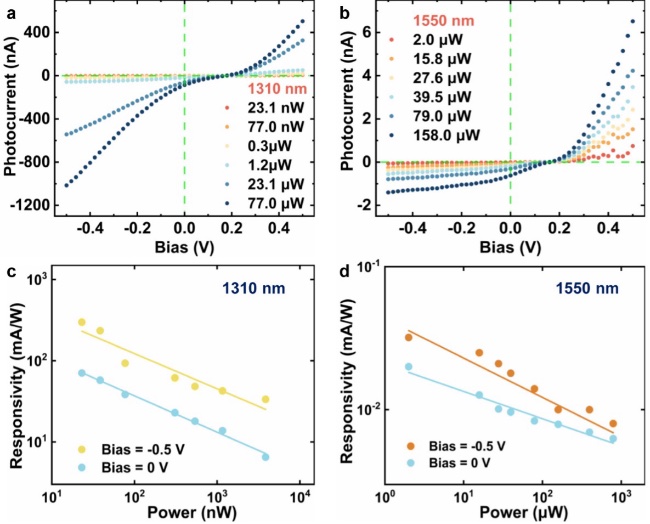

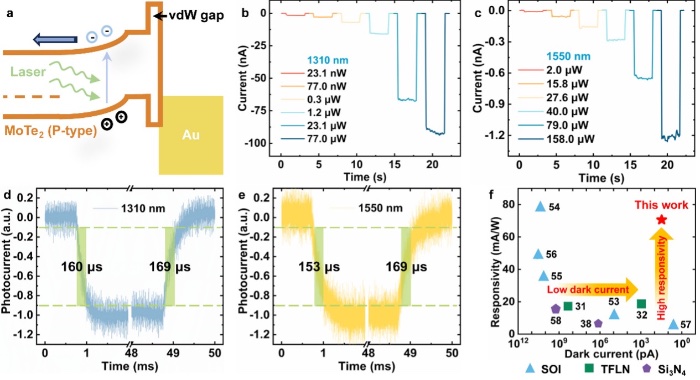

在1310 nm波长下,该光电探测器实现了70 mA/W的自驱动响应度,属于波导集成型光电探测器的最高水平之一。此外,得益于肖特基结的强整流效应,该器件在-0.5 V偏压下暗电流极低,仅为-25 pA。其开关比在0 V偏压下达到2.6 × 10⁴,在-0.5 V偏压下提升至4.1 × 10⁴。自驱动响应时间测试显示,其上升和下降时间分别为160 μs与169 μs。

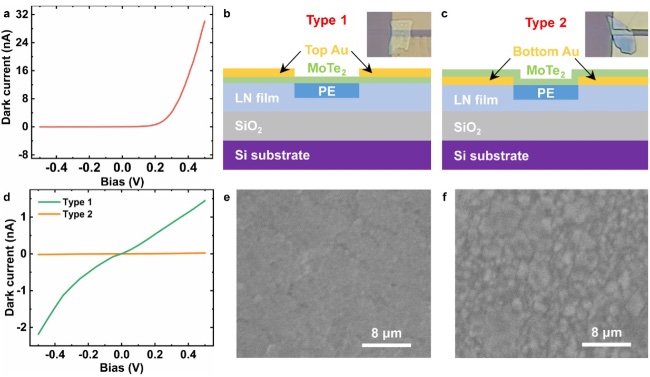

图2 不同接触条件下的暗电流

图3 光电探测器的光电性能

图4 自驱动现象表征

综上所述,这项研究工作展示了一种工作于通信波长(1310 nm和1550 nm)的自驱动、低暗电流二碲化钼/薄膜铌酸锂光电探测器。该器件采用非对称结构,利用光伏效应实现了自驱动。通过测试电流-电压(I-V)和电流-时间(I-T)曲线,验证了该光电探测器的优异光电性能。这项研究为薄膜铌酸锂光子集成芯片中自驱动光电探测器的发展提供了新的思路。

论文信息:https://doi.org/10.1016/j.chip.2025.100128

延伸阅读:

上一篇:基于薄膜铌酸锂的可调谐超构表面实现高效的电光调制器

下一篇:最后一页