基于薄膜铌酸锂的可调谐超构表面实现高效的电光调制器

2025-07-20 10:38:20 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

超构表面(Metasurface)由人工设计的平面周期性亚波长结构构成,是空间光调制领域极具潜力的候选方案。虽然传统的超构表面通常是无源器件,但近期研究已催生了有源超构表面,这类器件可根据外部激励(例如电、热或光信号)动态地调控其光学特性。在各类调控方法中,基于电光(EO)普克尔斯效应(Pockels Effect)的电可调谐超构表面凭借其线性响应、潜在的快速响应以及与电子系统集成的能力而备受关注。在有源光子应用领域,铌酸锂(LN)因其高电光系数、宽透明窗口以及优异的化学和机械稳定性而脱颖而出。此外,随着绝缘体上铌酸锂(LNOI)技术的成熟,基于LNOI的集成型和自由空间型器件目前均可通过标准化、可重复的微纳米加工工艺制备,这使其在未来商业化应用中极具吸引力。

据麦姆斯咨询报道,近期,以色列希伯来大学(The Hebrew University of Jerusalem)的研究团队提出了一种基于LNOI平台的自由空间透射型光强调制器,该器件集成了氧化铟锡(ITO)超构光栅(meta-grating)。该器件设计利用透明导电氧化层诱导的导模共振(GMR),在近红外波段实现了高效的电光调制。通过将透明导电氧化物用作电触点和共振结构,该器件不仅省去了制造过程中复杂对准步骤,还最大限度地降低了金属接触带来的光学损耗。这项研究成果凸显了这种紧凑且可扩展的设计在空间光调制、光通信以及可调谐光学应用中的潜力。相关研究内容以“Tunable Transmissive Metasurface Based on Thin-Film Lithium Niobate”为题发表在ACS Photonics期刊上。

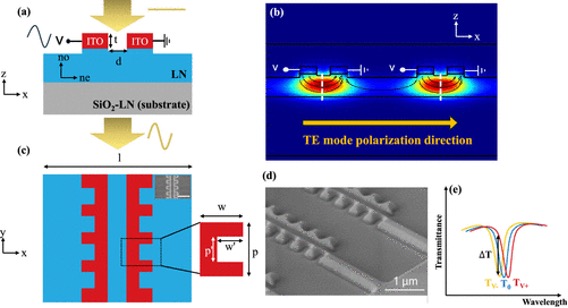

图1展示了该电光调制器的结构及工作原理。如图1a所示,该电光调制器基于商用X-cut绝缘体上铌酸锂(LNOI)平台构建,其中310 nm厚的铌酸锂层置于2 μm的SiO₂层上。ITO纳米棒沉积于铌酸锂的顶部并图案化,由于制造工艺的原因,ITO浅度过刻蚀(shallow overetching)到铌酸锂层。每个单元由一对间距220 nm的纳米棒组成。这种精密的几何结构设计是实现高效电光调制的关键。

图1 电光调制器的结构及工作原理

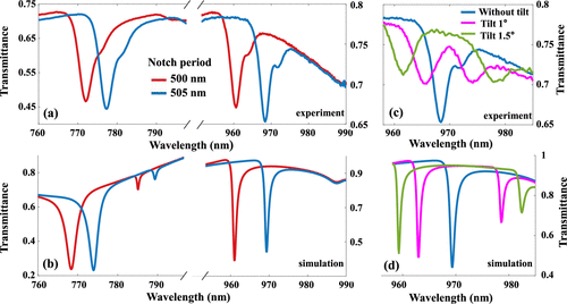

研究人员首先对电光调制器的静态(无电压)透射光谱进行了表征,并与计算结果进行了比较。接着,研究人员使用单色仪作为可调谐光源在750 nm - 990 nm的宽波段内扫描,可测量电光调制器的透射光谱,进而捕获并对比多阶次的导模共振。图2a和图2b展示了具有不同光栅刻槽周期(p = 505 nm和p = 500 nm)的两种器件的实测结果和计算光谱。研究人员在测量范围内观察到两个显著共振峰可以用于调制,分别是970 nm附近和775 nm附近。结果显示,该器件在无共振范围内展现出高透射率,显示了ITO作为高透明超构光栅的优势。除了与光栅周期相关的共振位移外,导模共振的另一特征是倾斜入射角会引发共振分裂。

图2 电光调制器的导模共振表征

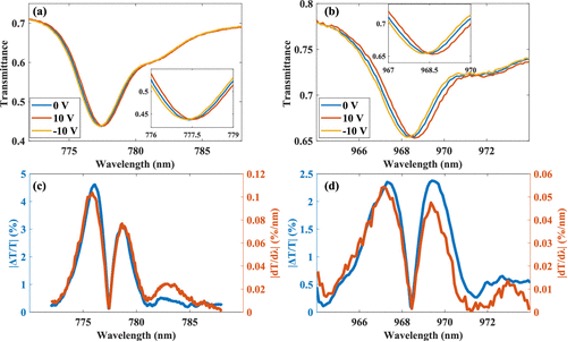

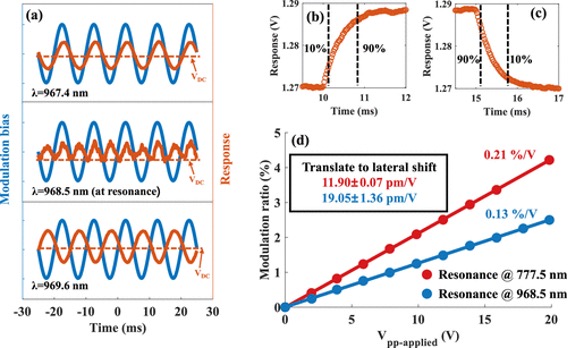

研究人员为了解电光调制器的电光调谐能力,在直流偏置电压和交流偏置电压下对其进行了系统研究。研究人员对光栅周期为p = 505 nm的电光调制器在直流偏置电压下进行了表征,在ITO纳米棒上施加±10 V的偏置电压,并对共振峰附近的波长范围进行扫描,相关结果如图3所示。结果显示,在±10 V偏置电压下,透射光谱出现双向偏移,证实了调制是由电光效应所引起。随后,研究人员对相同器件以交流调制进行测试,测试结果如图4所示。结果显示,交流调制测试结果与直流测试结果一致,透射曲线位移方向取决于电光调谐产生的场极性。

图3 电光调制器在直流偏置电压下的光谱偏移

图4 电光调制器在交流偏置电压下的调制

综上所述,这项研究展示了一种在近红外波段工作的高透射率自由空间光调制器。该器件基于透明导电金属氧化物ITO超构光栅和无刻意图案化的薄膜铌酸锂诱导的导模共振效应。通过对不同模式下的电光调谐性能进行实验和模拟研究,结果显示在968.5 nm处存在基频共振,其品质因子(Q-factor)为440。这种模式主要局限于铌酸锂层内,在±10 V偏置电压下展现出最大共振位移0.38 nm、调制幅度2.35%。由于其共振斜率更陡,另一种在777.5 nm处的共振模式具有更高对比度,在相同偏置电压下调制幅度可达4.6%。

通过对两个共振波长进行精准微调,该电光调制器可应用于激光雷达(LiDAR)系统(900-1000 nm)的光调制以及基于铷吸收的磁场传感(780 nm)领域。凭借其透射特性,该电光调制器可在系统中轻松级联至下一级光学组件。进一步优化该电光调制器设计有望使其在多样化应用中更具吸引力,涵盖有源空间光调制、光通信、传感以及可重构非线性应用(凭借铌酸锂中的场增强效应)等各领域。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acsphotonics.4c02354

推荐课程:

《第73期“见微知著”培训课程:薄膜铌酸锂技术及光子学器件》

延伸阅读:

上一篇:基于薄膜铌酸锂的可编程光子芯片为高性能雷达和通信应用奠定基础

下一篇:最后一页