采用多帧形态学分析方法的全集成血细胞计数POCT设备

2022-12-26 11:28:07 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

人类血细胞的数量已被证明在揭示各种生物活动中发挥重要作用,并可作为有前景的生理状态标记物。然而,目前最常用的临床检测方法依赖于精密的设备和专业的操作,因而无法实现在床旁或者医生办公室等场景下的即时检测(POCT)。由于微流控技术在样品利用、细胞分析和操作方面的独特优势,以及在系统小型化和集成化方面的巨大潜力,在过去的几十年里,围绕基于微流控的血细胞计数(BCC)的即时检测技术已开展了大量有益的研究。目前的研究大多使用静止细胞(如外周血涂片)以及位于微流控芯片固定成像区域的细胞的高质量形态图像,并实现了包括对染色和未染色的血液涂片、细胞迁移、镰状细胞病、巨母细胞性贫血、骨髓纤维化、血栓性血小板减少性紫癜、地中海贫血、天然杀伤细胞的量化和亚群等分析在内的多种应用。然而,由于空间分辨率和视场之间的相互制约,这些“静止成像”方法很难获得统计意义上足量的用于血细胞计数的被测量细胞。为了提高统计分析的准确性,扩大成像区域和实现“流动(in-flow)”成像,是目前增加被测量细胞数量的两个主要探索方向。

据麦姆斯咨询报道,针对“流动”成像方法中细胞沉降导致样本浓度异于原始样本浓度、非球形细胞随机翻转导致的单帧误识以上两种个挑战,中国科学院微电子研究所联合郑州大学第一附属医院、郑州大学、北京大学第三医院等机构的研究人员探索了一种全新的基于智能手机的无标记即时检测方法和血细胞计数系统,通过使用单细胞旋转和多帧形态学分析方法提高了血细胞的识别和计数精度。相关研究成果以“Fully integrated point-of-care blood cell count using multi-framemorphology analysis”为题于近期发表于Biosensors and Bioelectronics期刊。

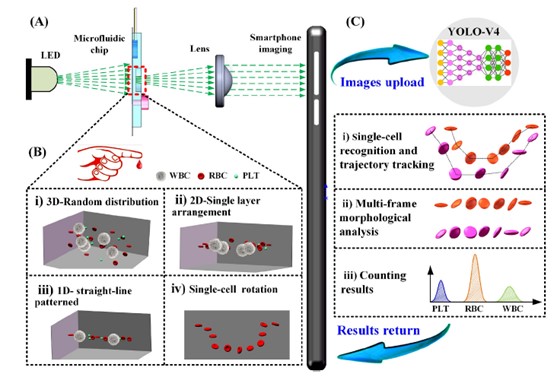

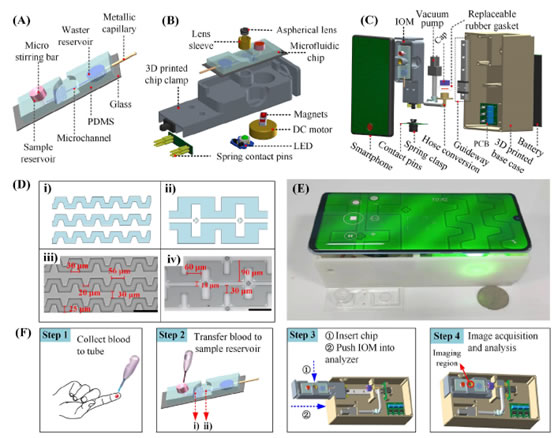

该集成系统由单镜头显微镜与智能手机组装而成。系统中的微流控芯片用于调节单个细胞的空间分布和流动模式。此外,为避免沉淀现象引起的细胞浓度随时间的变化,该系统引入了一种小型磁搅拌模块。随后,利用收缩-膨胀结构,并通过调节其中的液体速度场,增大作用在细胞上的剪切力的不对称性,实现了红细胞的定点旋转,同时,将收缩-膨胀结构区域作为成像区域,利用多角度形态学成像方法,可以对细胞运动轨迹实现跟踪。最后,基于多帧形态学图像,可实现对细胞的识别和分类。

图1 (A)用于改善血细胞计数的基于智能手机的“流动”成像原理;(B)细胞操纵过程示意图;(C)单细胞多帧分析检测流程

图2 (A)集成微流控芯片结构图;(B)集成光学模块(IOM)分解图;(C)全集成血细胞计数POCT设备分解图;(D)i)-ii)用于实现线型排列的交错夹紧结构和用于实现旋转的收缩-膨胀结构示意图,iii)交错夹紧结构显微图,iv)收缩-膨胀结构显微图;(E)微流控芯片和“流动”成像POCT设备的图像;(F)血细胞计数整体工作流程

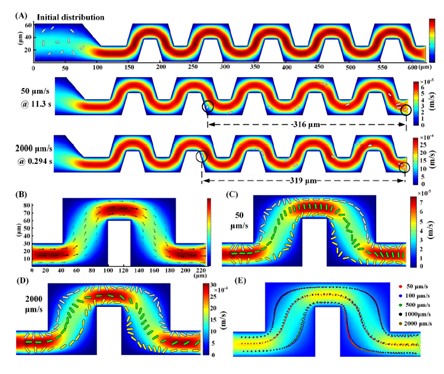

为了评估该系统的可行性,研究人员首先通过系统仿真,对宽流速范围内(出口处平均流速V₀ = 50 μm/s、100 μm/s、500 μm/s、1000 μm/s、2000 μm/s)微结构的功能稳定性进行了验证,并用1 × PBS溶液按照不同比率稀释全血(1:30、1:40、1:50、1:200)以对细胞浓度的时间稳定性进行实验验证。结果表明,该方法的通量约为8000个细胞/分钟,细胞浓度保持稳定的时间可达1小时。

图3 直线型排列和旋转结构的仿真结果

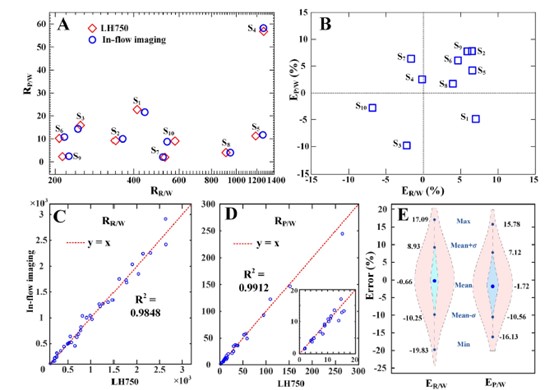

为了进一步评估该血细胞计数POCT设备的诊断灵敏度和特异性,该研究利用75例血细胞浓度异常的临床患者血样以及适量健康血样进行了临床验证。临床试验结果显示,基于多帧关联算法,成功将单细胞平均识别精度从0.8622提高到了0.9934,且测得的血细胞数量与医用设备(血球仪)之间的计数结果达到了(R² > 0.98)高度一致性,从而验证了该POCT设备在现场诊断异常血细胞形态或浓度方面的应用潜力。

图4 临床实验结果

综上所述,该研究展示了一种实现细胞旋转和多帧分析的“流动”成像方法和基于该方法构建的全集成POCT设备,该设备可提高血细胞的识别和计数精度,并具有用户友好和成本效益高等优势,可作为现场诊断异常血细胞形态或浓度的潜在工具。

中国科学院微电子研究所张文昌副研究员为论文的第一作者和通讯作者,郑州大学第一附属医院李娅副主任医师和陈冰博士为共同一作。郑州大学杨潇楠教授及美国宾夕法尼亚州立大学管伟华教授为共同通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.115012

延伸阅读: