基于MEMS的可移动微电极,用于脑内长期神经信号记录

2025-04-26 20:28:37 来源:麦姆斯咨询 评论:0 点击:

微电极是最常用的脑部植入物之一,主要用于记录或刺激脑内的单个神经元或神经元网络。脑内植入式微电极的长期功能性,对于皮质神经假体等应用以及疾病进展、学习记忆、神经元网络发育等长期神经生物学研究至关重要。然而,传统的微电极技术存在性能不稳定问题,在长期实验中缺乏可靠性,利用传统固定式微电极获取的多单元信号质量通常会随时间下降,并且大部分器件会在数周至数年内完全失效。此外,同类型微电极的有效工作时长也存在显著个体差异。因此,新一代神经假体装置的关键要求之一是能够实现长期稳定的高质量神经信号记录。

据麦姆斯咨询报道,近期,美国亚利桑那州立大学(Arizona State University)、桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)的研究团队提出一种基于微机电系统(MEMS)的可移动微电极技术,该技术能够在神经信号质量下降时移动微电极以获取新的神经元信号。利用微尺度电热执行器,植入后的微电极可实现约9 μm步长的精确位移控制。实验结果表明,基于MEMS的可移动微电极能够有效提升啮齿类动物长期神经信号记录质量,未来随着封装和手术技术的改进,该技术有望在长期实验中实现稳定的皮层神经信号记录。相关研究成果以“Long-term neural recordings using MEMS based movable microelectrodes in the brain”为题发表在Frontiers in Neuroengineering期刊上。

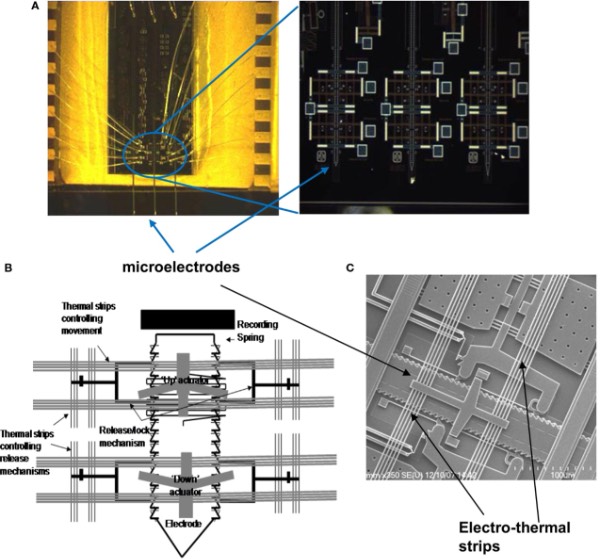

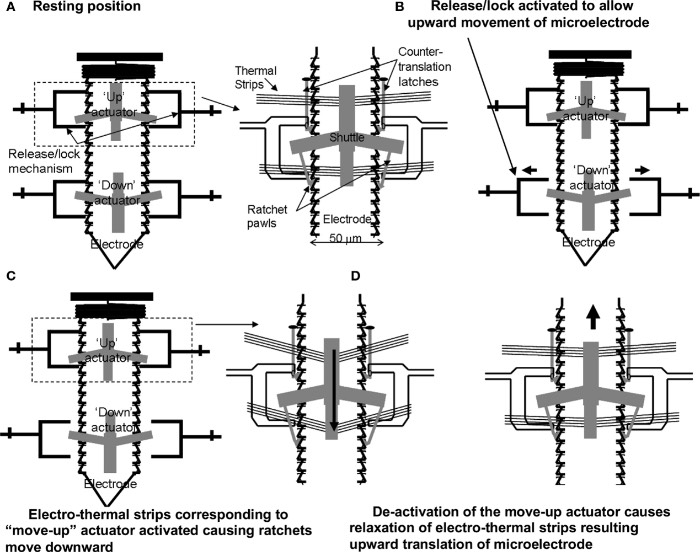

该研究团队此前已经开发了两种基于MEMS的植入式微技术,以满足对小型、轻便、可移动微电极的需求,这些微电极能够在大脑内自主移动,并在短期啮齿动物实验中记录多单元信号。在最新的这项工作中,研究团队提出一种采用电热执行器的MEMS可移动微电极阵列,通过施加低压方波脉冲来实现植入后的双向移动。利用SUMMiT V™(Sandia超平面多级MEMS技术,具有5层多晶硅)工艺,在每个芯片上通过表面微加工技术制备三个由电热执行器控制移动的多晶硅微电极,单电极尺寸为50 μm × 4 μm × 5 mm,芯片内电极间距约为800 μm,整个芯片尺寸为3 mm × 600 μm × 6 mm。

图1 基于MEMS的可移动微电极装置的光学显微照片与扫描电子显微镜(SEM)图像

图2 电热执行器原理及微电极双向移动机制示意图

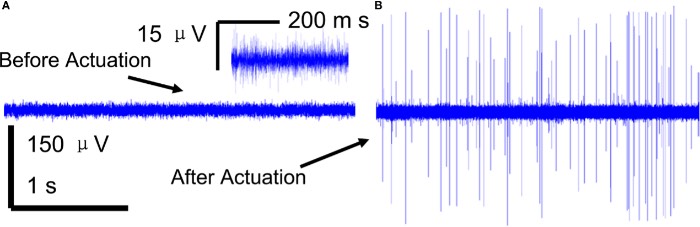

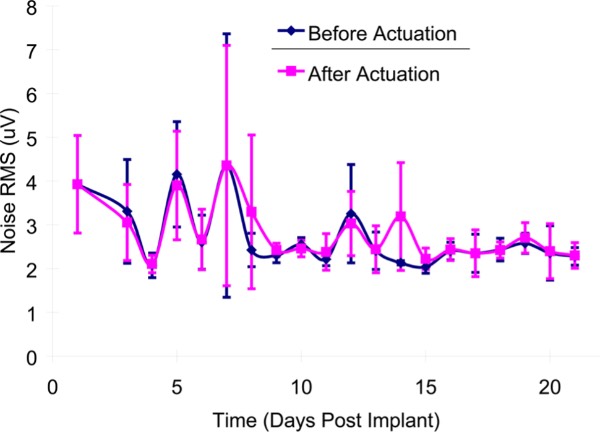

为了验证这种可移动微电极在长期实验中的功能性神经记录能力,研究团队将12个可移动微电极分别植入成年大鼠体内(包括2个对照样本)。植入后3周内的实验数据表明,移动操作可使所有微电极的平均信噪比(SNR)从14.61±5.21 dB提升至18.13±4.99 dB,噪声振幅的均方根值(RMS)在移动前后保持稳定(移动前2.98±1.22 μV,移动后3.01±1.16 μV)。3周之后,主要失效模式为基于PMMA的颅骨固定装置发生了生物排异反应,导致植入装置松动脱落。即便如此,在此期间的移动操作仍能显著提升微电极的信噪比(移动前11.88±2.02 dB,移动后13.34±0.919 dB,p<0.01)。

图3 植入大鼠头部的微电极封装装置

图4 微电极移动前后的原始神经多单元信号对比(3秒数据快照):(A)移动前;(B)移动后

图5 微电极移动前后的平均噪声水平(植入后3周内)

这项研究验证了基于MEMS的可移动微电极用于大脑皮层长期神经信号记录的可行性,该技术能有效提升长期神经记录的信噪比。研究团队表示,通过优化微电极封装工艺和手术固定技术,这种可移动微电极有望实现大脑皮层区域持续数年的高质量神经信号记录,为神经假体与慢性神经科学研究提供重要技术支撑。

论文信息:https://doi.org/10.3389/fneng.2010.00010

延伸阅读:

上一篇:基于气溶胶沉积与金属MEMS工艺的低音压电微型扬声器

下一篇:最后一页